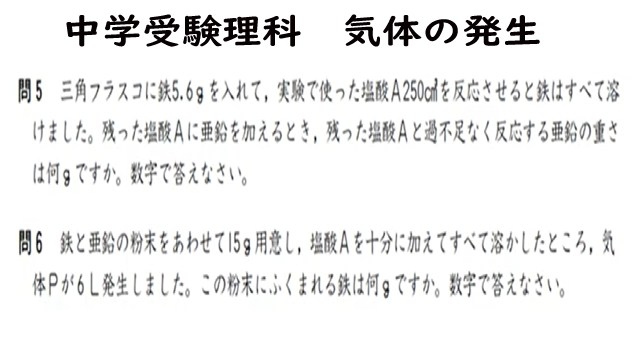

問題文全文(内容文):

いくつかの蒸発皿に塩酸Aを20㎤ずつ入れ、いろいろな体積の水酸化ナトリウム水溶液Bを加えました。グラフはAとBを混ぜたあとに水分を蒸発させ、残った固体の重さをまとめたものです。※グラフは動画内に掲載

(1)A10㎤を中和させるためにはBは何㎤必要ですか

(2)Bを30㎤加えたとき、残った固体の中に塩化ナトリウムと水酸化ナトリウムはそれぞれ何gずつありますか

(3)Bを50㎤加えたとき、残った固体の中に塩化ナトリウムと水酸化ナトリウムはそれぞれ何gずつありますか

(4)A40㎤とB100㎤を混ぜたあとに水分を蒸発させたとき、残った固体の中に塩化ナトリウムと水酸化ナトリウムはそれぞれ何gずつありますか

いくつかの蒸発皿に塩酸Aを20㎤ずつ入れ、いろいろな体積の水酸化ナトリウム水溶液Bを加えました。グラフはAとBを混ぜたあとに水分を蒸発させ、残った固体の重さをまとめたものです。※グラフは動画内に掲載

(1)A10㎤を中和させるためにはBは何㎤必要ですか

(2)Bを30㎤加えたとき、残った固体の中に塩化ナトリウムと水酸化ナトリウムはそれぞれ何gずつありますか

(3)Bを50㎤加えたとき、残った固体の中に塩化ナトリウムと水酸化ナトリウムはそれぞれ何gずつありますか

(4)A40㎤とB100㎤を混ぜたあとに水分を蒸発させたとき、残った固体の中に塩化ナトリウムと水酸化ナトリウムはそれぞれ何gずつありますか

チャプター:

00:00 オープニング

単元:

#理科(中学受験)#化学分野

指導講師:

理数個別チャンネル

問題文全文(内容文):

いくつかの蒸発皿に塩酸Aを20㎤ずつ入れ、いろいろな体積の水酸化ナトリウム水溶液Bを加えました。グラフはAとBを混ぜたあとに水分を蒸発させ、残った固体の重さをまとめたものです。※グラフは動画内に掲載

(1)A10㎤を中和させるためにはBは何㎤必要ですか

(2)Bを30㎤加えたとき、残った固体の中に塩化ナトリウムと水酸化ナトリウムはそれぞれ何gずつありますか

(3)Bを50㎤加えたとき、残った固体の中に塩化ナトリウムと水酸化ナトリウムはそれぞれ何gずつありますか

(4)A40㎤とB100㎤を混ぜたあとに水分を蒸発させたとき、残った固体の中に塩化ナトリウムと水酸化ナトリウムはそれぞれ何gずつありますか

いくつかの蒸発皿に塩酸Aを20㎤ずつ入れ、いろいろな体積の水酸化ナトリウム水溶液Bを加えました。グラフはAとBを混ぜたあとに水分を蒸発させ、残った固体の重さをまとめたものです。※グラフは動画内に掲載

(1)A10㎤を中和させるためにはBは何㎤必要ですか

(2)Bを30㎤加えたとき、残った固体の中に塩化ナトリウムと水酸化ナトリウムはそれぞれ何gずつありますか

(3)Bを50㎤加えたとき、残った固体の中に塩化ナトリウムと水酸化ナトリウムはそれぞれ何gずつありますか

(4)A40㎤とB100㎤を混ぜたあとに水分を蒸発させたとき、残った固体の中に塩化ナトリウムと水酸化ナトリウムはそれぞれ何gずつありますか

投稿日:2022.06.10