問題文全文(内容文):

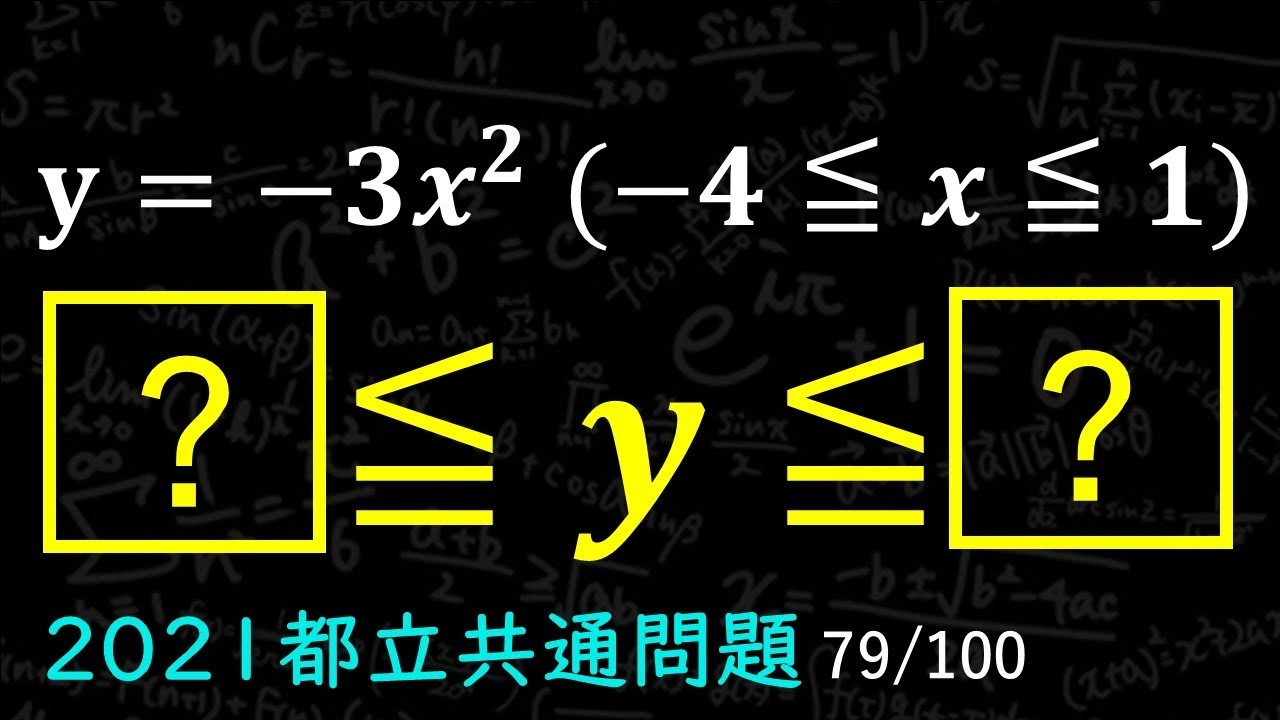

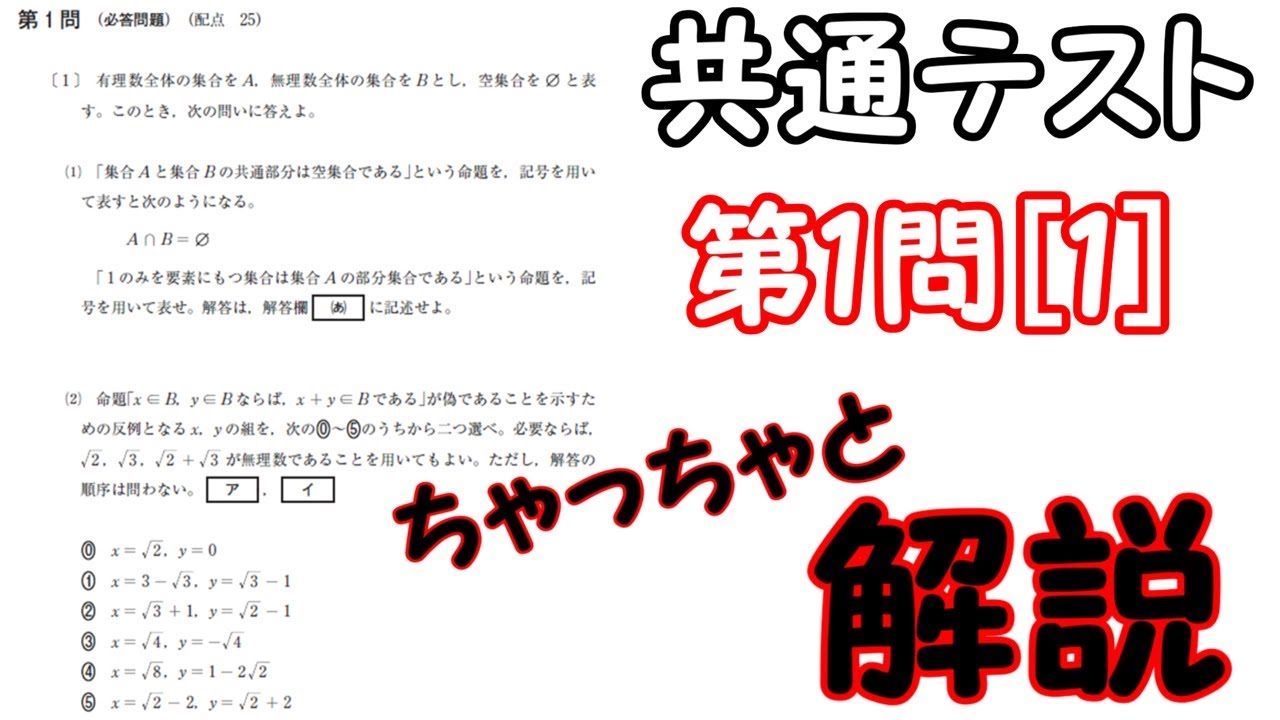

共通テスト(プレテスト)【数学ⅠA】の解説動画です

共通テスト(プレテスト)【数学ⅠA】の解説動画です

単元:

#大学入試過去問(数学)#センター試験・共通テスト関連#共通テスト#数学(高校生)

指導講師:

【楽しい授業動画】あきとんとん

問題文全文(内容文):

共通テスト(プレテスト)【数学ⅠA】の解説動画です

共通テスト(プレテスト)【数学ⅠA】の解説動画です

投稿日:2019.09.22