地学分野

地学分野

地学分野

地学分野

【保存版】堆積岩の覚え方

これはなんの前兆なのか?

人工地震と言ってる人たちへ

令和6年能登半島地震は人工地震なのか?

【中学受験理科】5分で解説!2023年慶應義塾中等部 理科第2問

単元:

#理科(中学受験)#地学分野#理科過去問解説(学校別)#慶應義塾中等部

指導講師:

理数個別チャンネル

問題文全文(内容文):

2022年9月15日の夜8時、東京ではちょうど頭上に夏の大三角がありました。次の問いに答えなさい。 (1)「夏の大三角を構成している星を次の中から3つ選びなさい。答えは番号の小さい方から順に書くこと」 (2)「(1)で選んだ星を含む星座を次の中から3つ選びなさい。答えは番号の小さい方から順に書くこと」 (3)「上の問題文の下線の日時に、南を正面にして頭上の星を観察したとすると、夏の大三角を構成する3つの星を含む星座の位置関係はどのように見えますか?次の中から選びなさい」 (4)「この日の夜11時には夏の大三角はどの方角に傾いて見えますか?次の中から選びなさい」 (5)「オーストラリアのアデレードは南緯約35度で、経度が東京と同じ東経139度にある都市です。問題文の下線の日時に南を正面にして頭上の星を観察したとすると、(3)で選んだ夏の大三角はアデレードではどのように見えますか?次の中から選びなさい」

この動画を見る

2022年9月15日の夜8時、東京ではちょうど頭上に夏の大三角がありました。次の問いに答えなさい。 (1)「夏の大三角を構成している星を次の中から3つ選びなさい。答えは番号の小さい方から順に書くこと」 (2)「(1)で選んだ星を含む星座を次の中から3つ選びなさい。答えは番号の小さい方から順に書くこと」 (3)「上の問題文の下線の日時に、南を正面にして頭上の星を観察したとすると、夏の大三角を構成する3つの星を含む星座の位置関係はどのように見えますか?次の中から選びなさい」 (4)「この日の夜11時には夏の大三角はどの方角に傾いて見えますか?次の中から選びなさい」 (5)「オーストラリアのアデレードは南緯約35度で、経度が東京と同じ東経139度にある都市です。問題文の下線の日時に南を正面にして頭上の星を観察したとすると、(3)で選んだ夏の大三角はアデレードではどのように見えますか?次の中から選びなさい」

【中学受験理科】星も星座もセットで覚える!?一瞬で覚えられる夏と冬の大三角の魔法の呪文

【中学受験理科】天体②『季節の星座②:北斗七星の場所から季節を当てる!』

【中学受験理科】天体①『季節の星座①:画像で覚える星座※動画もあるよ!』

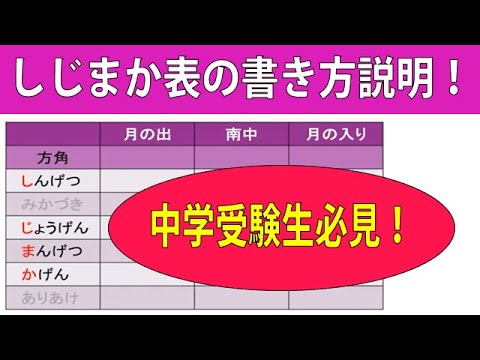

【受験理科】地学:月の南中時刻と方角を求める裏ワザ!しじまか表の書き方を伝授!

【受験理科】地学:しじまか表の書き方

【中学受験理科】地層と岩石①『示準化石:語呂合わせと写真と絵で覚えよう!』

【中学受験理科】『聖光の2022年入試問題【天体】を丁寧に解いてみた(難問編)』後編

単元:

#理科(中学受験)#地学分野

指導講師:

理数個別チャンネル

問題文全文(内容文):

表1は,夜空に明るく輝いて見えている1等星の性質をまとめたもので,数値はすべておよその値です。表の中の半径は,星の半径が太陽の半径の何倍であるかを表しています。距離は,地球から星までの距離を【光年】という単位で表していて, 1光年とは光がI年間に進む距離のことです。また,みかけの等級は,地球から観測したときの星の明るさを表したものです。一方で, 絶対等級は,星から32.6光年籬れた位置で観測したときの星の明るさを表したものです。

表2は, 1等星以外の星の性質をまとめたものです。「ボラリス」は,地球から観測したときの高度が,観測地点の緯度と等しい星です。「くじら座タウ星」は,くじら座の方向にある星で,太陽と似た性質をもっています。「バーナード星」は,みかけの等級が9.5等で,肉眼では見ることができない星です。

(1)春の大三角形,夏の大三角形,冬の大三角形のいずれにも莟まれない星を,表1のA~Gの中から2つ選び,記号で答えなさい。

(2)2019年10月後半から2020年2月前半にかけて,地球から観測したときの明るさが茨第に暗くなっていき,皛を起こすのではないかといわれた星を,表1のA~Gの中から 1っ選び,記号で答えなさい。

(3)地球から観測したときの明るさが,「シリウス」より明るい恒星は何ですか。 その名前を答えなさい。

(4)次の文章は,星の絶対等級について説明したものです。あとの( a )・( b )の問いに答えない。

星の温度と星の絶対等級について考えてみると,星の温度が7000 ℃を超えるような,表I の「シリウス」,「アルタイル」などは,星の色が(あ)で,星の絶対等級が小さいことがわかります。また,表2の「プロキオン」,「くじら座タウ星」,「バーナード星」に注目すると,星の温度が低いほど星の絶対等級が大きくなっていることがわかり,星の色が(い)である「バーナード星」は,肉眼では見えません。

ところが,星の色が(い)であっても, べテルギウス」や「アンタレス」のように肉眼で見える星があります。星の絶対等級は星の温度だけに関係しているわけではなく,星の半径にも関係していて,温度が高く半径も大きい「リゲル」や「スピカ」などは,とくに明るいということになります。これら4つの星のように,星の半径が非常に大きくなった星を,天文学では「巨星」や「超巨星」とよんでいます。

(a)にあてはまる言葉として最も適したものを, 次の(ア)~ (オ)の中からそれぞれ1つずっ選び,記号で答えなさい。

(ア) 紫色 (イ) 赤色 (ウ) 緑色 (ェ) 黄色 (オ) 青白色または白色

(b)表2の(x)・(Y)にあてはまる数値の組み合わせとして最も適したものを,次の(ア)~(カ)の中から1つ選び,記号で答えなさい。

(X) (Y)

(ア) 248 0.9

(イ) 248 2

(ウ) 248 4.1

(エ) 448 0.9

(オ) 448 2

(カ) 448 4.1

この動画を見る

表1は,夜空に明るく輝いて見えている1等星の性質をまとめたもので,数値はすべておよその値です。表の中の半径は,星の半径が太陽の半径の何倍であるかを表しています。距離は,地球から星までの距離を【光年】という単位で表していて, 1光年とは光がI年間に進む距離のことです。また,みかけの等級は,地球から観測したときの星の明るさを表したものです。一方で, 絶対等級は,星から32.6光年籬れた位置で観測したときの星の明るさを表したものです。

表2は, 1等星以外の星の性質をまとめたものです。「ボラリス」は,地球から観測したときの高度が,観測地点の緯度と等しい星です。「くじら座タウ星」は,くじら座の方向にある星で,太陽と似た性質をもっています。「バーナード星」は,みかけの等級が9.5等で,肉眼では見ることができない星です。

(1)春の大三角形,夏の大三角形,冬の大三角形のいずれにも莟まれない星を,表1のA~Gの中から2つ選び,記号で答えなさい。

(2)2019年10月後半から2020年2月前半にかけて,地球から観測したときの明るさが茨第に暗くなっていき,皛を起こすのではないかといわれた星を,表1のA~Gの中から 1っ選び,記号で答えなさい。

(3)地球から観測したときの明るさが,「シリウス」より明るい恒星は何ですか。 その名前を答えなさい。

(4)次の文章は,星の絶対等級について説明したものです。あとの( a )・( b )の問いに答えない。

星の温度と星の絶対等級について考えてみると,星の温度が7000 ℃を超えるような,表I の「シリウス」,「アルタイル」などは,星の色が(あ)で,星の絶対等級が小さいことがわかります。また,表2の「プロキオン」,「くじら座タウ星」,「バーナード星」に注目すると,星の温度が低いほど星の絶対等級が大きくなっていることがわかり,星の色が(い)である「バーナード星」は,肉眼では見えません。

ところが,星の色が(い)であっても, べテルギウス」や「アンタレス」のように肉眼で見える星があります。星の絶対等級は星の温度だけに関係しているわけではなく,星の半径にも関係していて,温度が高く半径も大きい「リゲル」や「スピカ」などは,とくに明るいということになります。これら4つの星のように,星の半径が非常に大きくなった星を,天文学では「巨星」や「超巨星」とよんでいます。

(a)にあてはまる言葉として最も適したものを, 次の(ア)~ (オ)の中からそれぞれ1つずっ選び,記号で答えなさい。

(ア) 紫色 (イ) 赤色 (ウ) 緑色 (ェ) 黄色 (オ) 青白色または白色

(b)表2の(x)・(Y)にあてはまる数値の組み合わせとして最も適したものを,次の(ア)~(カ)の中から1つ選び,記号で答えなさい。

(X) (Y)

(ア) 248 0.9

(イ) 248 2

(ウ) 248 4.1

(エ) 448 0.9

(オ) 448 2

(カ) 448 4.1

【中学受験理科】『聖光の2022年入試問題【天体】を丁寧に解いてみた』前編

単元:

#理科(中学受験)#地学分野

指導講師:

理数個別チャンネル

問題文全文(内容文):

(1)春の大三角形、夏の大三角形、冬の大三角形のいずれにも含まれない星を表1(※動画参照)のA~Gから2つ選び、記号で答えなさい。

(2)2019年10月後半から2020年2月前半にかけて、地球から観測した時の明るさが次第に暗くなっていき、爆発を起こすのではないかと言われた星を、表1のA~Gの中から1つ選び、記号で答えなさい。

(3)地球から観測した時の明るさが、「シリウス」より明るい恒星は何ですか?その名前を答えなさい。

この動画を見る

(1)春の大三角形、夏の大三角形、冬の大三角形のいずれにも含まれない星を表1(※動画参照)のA~Gから2つ選び、記号で答えなさい。

(2)2019年10月後半から2020年2月前半にかけて、地球から観測した時の明るさが次第に暗くなっていき、爆発を起こすのではないかと言われた星を、表1のA~Gの中から1つ選び、記号で答えなさい。

(3)地球から観測した時の明るさが、「シリウス」より明るい恒星は何ですか?その名前を答えなさい。

【地学】子供でもわかるように宇宙の成り立ちと恒星ができるまでをソクラテスさんが解説するようです

単元:

#理科(中学受験)#地学分野#理科(中学生)#地学

指導講師:

理数個別チャンネル

問題文全文(内容文):

子供でもわかるように宇宙の成り立ちと恒星ができるまでをソクラテスさんが解説します!

この動画を見る

子供でもわかるように宇宙の成り立ちと恒星ができるまでをソクラテスさんが解説します!

【中学受験理科】「冬の大三角形」笑っちゃう覚え方

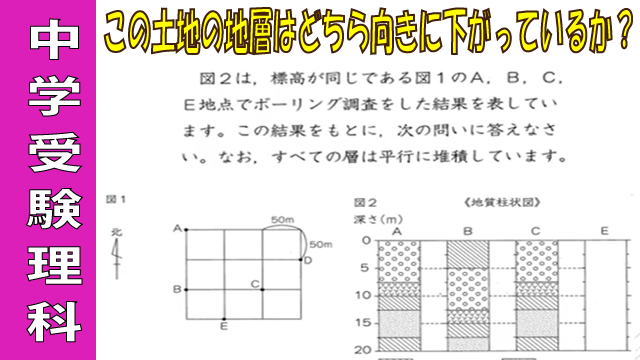

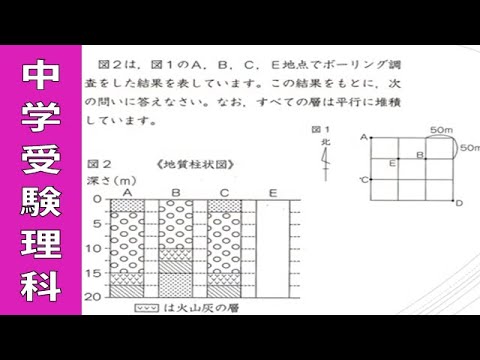

【中学受験理科】地学:ボーリング調査③地面は水平、地層はナナメ8方向

単元:

#理科(中学受験)#地学分野

指導講師:

理数個別チャンネル

問題文全文(内容文):

図2は、標高が同じである図1のA, B, C, E地点でボーリング調査をした結果を表しています。この結果をもとに、次の問いに答えなさい。なお、すべての層は平行に堆積しています。

①この土地の地層は、どちらの方角へ下がっていますか。8方向で答えなさい。

②D地点で火山灰の層が見られるのは、地表から何mの深さですか。

③E地点の地質柱状図をかきなさい。

※柱状図は動画内に記載。

この動画を見る

図2は、標高が同じである図1のA, B, C, E地点でボーリング調査をした結果を表しています。この結果をもとに、次の問いに答えなさい。なお、すべての層は平行に堆積しています。

①この土地の地層は、どちらの方角へ下がっていますか。8方向で答えなさい。

②D地点で火山灰の層が見られるのは、地表から何mの深さですか。

③E地点の地質柱状図をかきなさい。

※柱状図は動画内に記載。

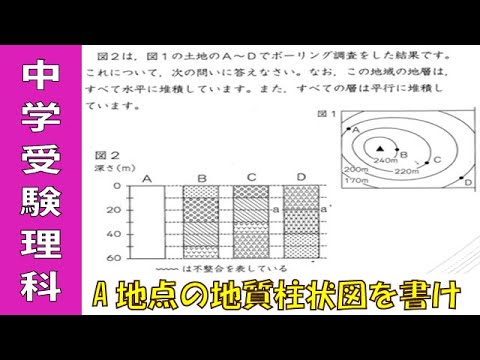

【受験理科】地学:ボーリング調査②地面はナナメ、地層は水平

単元:

#理科(中学受験)#地学分野

指導講師:

理数個別チャンネル

問題文全文(内容文):

(1)B地点を何mほるとa-a'面になりますか。

(2)火山灰の層の厚さは何mですか?

(3)A地点の地質柱状図をかきなさい。

※柱状図は動画内に記載

この動画を見る

(1)B地点を何mほるとa-a'面になりますか。

(2)火山灰の層の厚さは何mですか?

(3)A地点の地質柱状図をかきなさい。

※柱状図は動画内に記載

【受験理科】地学:ボーリング調査①地面は水平、地層はナナメ

単元:

#理科(中学受験)#地学分野

指導講師:

理数個別チャンネル

問題文全文(内容文):

(1)この地域の地層は、どちらの方角からどちらの方角へ100mにつき何m下がっていますか。

(2)D地点で火山灰の層がみられるのは、地表から何mの深さですか。

(3)E地点の地質柱状図をかきなさい。

※柱状図は動画内に記載。

この動画を見る

(1)この地域の地層は、どちらの方角からどちらの方角へ100mにつき何m下がっていますか。

(2)D地点で火山灰の層がみられるのは、地表から何mの深さですか。

(3)E地点の地質柱状図をかきなさい。

※柱状図は動画内に記載。

地質時代の怖い覚え方

中学受験理科の一問一答 全範囲聞き流し80分!【ループ再生推奨】【永久保存版】

単元:

#理科(中学受験)#物理分野#化学分野#生物分野#地学分野

指導講師:

こばちゃん塾

問題文全文(内容文):

問題1

インゲンマメの種子が発芽するときに、必要な養分をたくわえている場所はどこか?

問題2

カキ、イネ、ムギ、トウモロコシのように発芽に必要な養分をはい乳にたくわえている種子を何というか?

問題3

植物が発芽したあと成長してからだになる部分を何というか?

問題4

「植物が発芽したあと成長して根になる部分を何というか?

問題5

植物が発芽したあと成長して茎になる部分を何というか?

問題6

植物が発芽したあと成長して本葉になる部分を何というか?

問題7

植物の種子が発芽するのに必要な条件は、空気·水とあと1つは何か?

問題8

植物が発芽したあと植物が成長するためには、水·空気·適当な温度·肥料とあと1つ何が必要か?

問題9

単子葉類にみられる根のつくりは何と呼ばれるか?

問題10

単子葉類の維管束はどのように並んでいるか?

問題11

単子葉類の葉脈をどのように呼ぶか?

問題12

双子葉類にみられる根のつくりはなんと呼ばれるか?

問題13

双子葉類の維管束はどのように並んでいるか?

問題14

双子葉類の葉脈をどのように呼ぶか?

問題15

維管束を形成する管のうち根で吸収された水や肥料分を運ぶ管を何というか?

問題16

維管束を形成する管のうち葉で作られた養分を運ぶ管を何というか?

問題17

根の表面積を広げる根の先にある毛のようなものを何というか?

問題18

植物が光のエネルギーを使って養分をつくるはたらきを何というか?

問題19

光合成が行われる葉などの細胞にある緑色のつぶを何というか?

問題20

光合成に必要な3つのものは、水·光とあと1つは何か?

問題21

でんぷんがある部分にかけると青むらさき色に変化する液を何というか?

問題22

生物が酸素を取り入れ、二酸化炭素を出すはたらきを何というか?

問題23

植物が気孔から体内の水を水蒸気として放出することを何というか?

問題24

気孔はふつう、葉の表側と裏側のどちらに多いか?

問題25

花の4要素とは、おしべ·めしべ·がくとあと1つは何か?

問題26

花の4要素がそろっている花を何というか?

問題27

おしべとめしべが同じ花についている花を何というか?

問題28

おしべとめしべが別の花についている花を何というか?

問題29

めしべの先の部分で、花粉がつくところを何というか?

問題30

花粉がめしべの柱頭つくことを何というか?

問題31

おしべの先についている、花粉が入っている場所を何というか?

問題32

めしべのもとのふくらんだところで、実になる部分を何というか?

問題33

子ぼうの中にある、種子になる小さいつぶを何というか?

問題34

種子をつくる植物を何植物というか?

問題35

種子植物のうち、はいしゅがむき出しのものを何植物というか?

問題36

種子植物のうち、はいしゅが子ぼうの中にあるものを何植物というか?

問題37

(被子植物のうち)花びらが1枚ずつはなれている植物を何というか?

問題38

(被子植物のうち)花びらがくっついている植物を何というか?

問題39

タンポポは合弁花類と離弁花類のどちらか?

問題40

ジャガイモとサツマイモ、芋の部分が茎に分類されるのは、どちらか?

問題41

こん虫のからだは大きくいくつの部分に分かれているか?

問題42

こん虫の胸には何本のあしがついているか?

問題43

こん虫の胸にはふつう何枚のはねがついているか?

問題44

こん虫が成長するとき、チョウやカブトムシにあって、トンボやバッタにない時期を何というか?

問題45

めだかのオスは背びれに切れ込みがあるか ないか?

問題46

めだかのたまごはおよそ何日目にふ化するか?

問題47

けんび鏡の接眼レンズと対物レンズは、どちらを先に取り付けるか?

問題48

けんび鏡のピントは、対物レンズとプレパラートを近づけながら合わせるか、|遠ざけながら合わせるか?

問題49

けんび鏡の倍率を高くすると見える範囲はどうなるか?

問題50

けんび鏡の観察倍率は、どのようにして計算するか?

問題51

けんび鏡で観察している像を右に動かしたいとき、プレパラートはどちらに向けて動かせばよいか?

問題52

葉緑体を持ち光合成をするのは、ミカツキモとゾウリムシのどちらか?

問題53

春に花を咲かせるのは、アジサイ·コスモス·アブラナのうち、どれか?

問題54

アサガオやヒマワリ、イネなどは、どんな状態で冬越しをするか?

問題55

タンポポやナズナなどは、葉を地面に平たく広げたすがたで冬越しをするが、このすがたを何というか?

問題56

冬に活動できない動物は、どのようにして冬越しをするか?

問題57

季節によって活動場所を変える鳥を何というか?

問題58

トノサマバッタやカマキリは、どのような状態で冬越しをするか?

問題59

モンシロチョウやアゲハはどのような状態で冬越しをするか?

問題60

生物の「食べる·食べられる」のつながりを何というか?

問題61

植物の光合成によって、空気中に放出される気体は何か?

問題62

食物中の栄養分のつぶを小さくして、吸収されやすいものに変えるはたらきを何というか?

問題63

口から続く食物の通り道を何というか?

問題64

だ液、胃液のような食物を消化する液を何というか?

問題65

消化液に含まれる食物中の決まった栄養分だけを分解する物質を何というか?

問題66

でんぷんが消化されると、最終的にどんな物質になるか?

問題67

タンパク質が消化されると、最終的にどんな物質になるか?

問題68

小腸の内側のひだの表面にある小さな突起を何というか?

問題69

じゅう毛の構造によって、栄養分を効率よく吸収できるのはなぜか?

問題70

ブドウ糖とアミノ酸は、じゅう毛で吸収されたあとにどこに入るか?

問題71

しぼう酸とモノグリセリドは、じゅう毛で吸収されたあとにどこに入るか?

問題72

心臓から送り出された血液が流れる血管を何というか?

問題73

心臓にもどる血液が流れる血管を何というか?

問題74

心臓から肺に向かう、二酸化炭素を多く含む血液が流れる血管を何というか?

問題75

心臓から全身に運ばれる、酸素を多く含む血液が流れる血管を何というか?

問題76

かたやひじ、ひざなどのようによく動く部分は何でつながっているか?

問題77

筋肉と骨をつなぐ部分を何というか?

問題78

目のつくりで、像を結ぶところを何というか?

問題79

目のつくりで光をくっ折させるところを何というか?

問題80

耳のつくりで、音を受け取ってふるえるところを何というか?

問題81

気管支の先にあり、肺の表面積を大きくして気体交換を効率よく行えるようにしているつくりを何というか?

問題82

アンモニアを毒性が少ないにょう素に変える臓器は何か?

問題83

血液中のにょう素をこし出す臓器は何か?

問題84

卵と精子が結びつくことを何というか?

問題85

母親の体内で育っている、うまれる前の子どもを何というか?

問題86

たい児は母親の何と呼ばれる部分で育てられるか?

問題87

子宮はたい児をしょうげきなどから守るために液体で満たされている。この液体を何というか?

問題88

母親とたい児が物質をやりとりする、母親の毛細血管とたい児の毛細血管があつまっているところを何というか?

問題89

ヒトの子どもは、受精から約何週でうまれるか

問題90

ニワトリの卵のつくりで、やがてひなになるところを何というか?

問題91

ニワトリの卵のつくりで、卵白は内部を主に何から守るはたらきをしているか?

問題92

ニワトリの卵のつくりで、はいがいつも上になるようにするためのつくりを何というか?

問題93

動物の中で、背骨を持つ動物を何というか?

問題94

外界の温度が変化すると体温が変わる動物を何というか?

問題95

外界の温度が変化しても体温がほぼ一定の動物を何というか?

問題96

セキツイ動物は大きく5つのなかまに分けられる。魚類·両生類·は虫類·鳥類とあと1つは何か?

問題97

セキツイ動物の5つのなかまのうち、親と子で呼吸方法が異なるのは何類か?

問題98

セキツイ動物の5つのなかまのうち、恒温動物なのはほ乳類と何類か?

問題99

メダカ、イモリ、ヤモリの中で、両生類なのはどれか?

問題100

動物の中で、背骨をもたない動物を何というか?

問題101

こん虫やクモのように、からだやあしに節がある動物を何というか?

問題102

水の流れによるはたらきは、しん食·運ぱん·たい積の3つがあるが、この中で土砂を積もらせるはたらきはどれか?

問題103

川底の深さは、曲がっているところの内側と外側では、どちらの方が深いか?

問題104

川の上流で、水が土地を深くけずってできる深い谷のことを何というか?

問題105

水が土砂を積もらせてできるおうき形の地形を何というか?

問題106

水のたい積作用によって河口付近にできた三角形の土地を何というか?

問題107

川がだ行しているところで大洪水が起きたあと、川の本流から切り離されてできた三日月形の湖を何というか?

問題108

川の水によって海に運ばれた、小石·砂·ねん土のうち、一番河口に近い浅い場所にたい積するのはどれか?

問題109

地層ではふつう、下にある層ほど古いか、新しいか?

問題110

大昔の生物のからだや、住んだあとが地層中に残されたものを何というか?

問題111

地層からサンゴの化石がでてきたら、その当時、その場所はどのような環境だったと推測できるか?

問題112

アンモナイトの化石から分かる地層の年代は、古生代·中生代·新生代のどれか?

問題113

サンヨウチュウの化石から分かる地層の年代は、古生代·中生代·新生代のどれか?

問題114

地層の横から大きな力がはたらいて、ある面を境にずれたものを何というか?

問題115

地層の横から大きな力がはたらいて、地層がおし曲げられたものを何というか?

問題116

海面に対して土地が上がる事を何というか?

問題117

海面に対して土地が下がる事を何というか?

問題118

りゅう起によって海岸近くにできる階段状の地形を何というか?

問題119

川の両岸にできる階段状の地形を何というか?

問題120

ある面を境に上下の地層の重なり方が不連続になっているものを何というか?

問題121

海底に積もったたい積物が固まってできた岩石を何というか?

問題122

たい積岩のうち、ねん土が固まってできたものを何というか?

問題123

たい積岩のうち、主に砂が固まってできたものを何というか?

問題124

たい積岩のうち、主に小石が固まってできたものを何というか?

問題125

たい積岩のうち、火山灰などが固まってできたものを何というか?

問題126

たい積岩のうち、石灰質の生物の死がいなどが固まってできたものを何というか?

問題127

石灰岩に塩酸をかけると、どんな気体が発生するか?

問題128

きょう灰岩をつくっているつぶは丸みを帯びているか、角ばっているか?

問題129

マグマのねばり気が強いと、マグマのふん火は激しいか、おだやかか?

問題130

マグマのねばり気が強いと、火山灰の色は白っぽいか、黒っぽいか?

問題131

マグマが冷え固まってできた岩石を何というか?

問題132

火成岩のうち、マグマが地下の深い所でゆっくりと冷え固まってできたものを何というか?

問題133

火成岩のうち、マグマが地表近くで急に冷え固まってできたものを何というか?

問題134

地震が起こった地下の場所を何というか?

問題135

震源の真上の地表の地点を何というか?

問題136

地震を伝える波のうち、伝わるのが速い方の波を何というか?

問題137

地震を伝える波のうち、伝わるのが遅い方の波を何というか?

問題138

地震のゆれで、最初に来る小さいゆれを何というか?

問題139

地震のゆれで、あとから来る大きいゆれを何というか?

問題140

地震で、P波とS波の到着時間の差を何というか?

問題141

震源からのきょりが大きいほど、初期び動けい続時間はどうなるか?

問題142

海底の地震のゆれで起こる大きな波のことを何というか?

問題143

地震のゆれによって地面が液体のようになる現象を何というか?

問題144

各地点での地震のゆれの強さを表すのは何か?

問題145

震度は何段階に分けられるか?

問題146

地震そのものの規模を表すのは何か?

問題147

百葉箱の表面は何色にぬられているか?

問題148

百葉箱のとびらは、東西南北どちらの方角についているか?

問題149

太陽高度は一日のうちで、いつごろに最も高くなるか?

問題150

気温はふつう、一日のうちで、いつごろに最も高くなるか?

問題151

晴れの日は一日のうちで最低気温と最高気温の差が大きいか、小さいか?

問題152

ある気温の空気1㎥中に含むことができる水蒸気の最大の量を何というか?

問題153

空気のしめり気を百分率で表したものを何というか?

問題154

空気の温度を下げたとき、空気中の水蒸気が水滴に変わる温度を何というか?

問題155

ろ点でのしつ度は何%か?

問題156

空全体を10とした時の雲がしめる割合を何というか?

問題157

雲量が2~8のときの天気は何か?

問題158

雲は空気が上しょう、下降、どちらの流れをしている場所でできるか?

問題159

空に高く大きく広がり、入道雲・かみなり雲とも呼ばれる雲は何か?

問題160

空の低いところで横に広がり、広範囲に長時間の雨を降らせる雲を何というか?

問題161

よく晴れた日に現れる、空の高いところで細いすじのように見える雲を何というか?

問題162

山をこえたあたたかくかわいた空気によって付近の気温が上がる現象を何というか?

問題163

海岸付近で、昼間海から陸へ向かってふく風を何というか?

問題164

海岸付近で、夜間陸から海へ向かってふく風を何というか?

問題165

まわりより気圧が高く、まわりに空気がふき出しているところを何というか?

問題166

まわりより気圧が低くまわりから空気がふきこんでいるところを何というか?

問題167

いっぱんに天気がよくなるのは、高気圧付近と低気圧付近のどちらか?

問題168

暖気より寒気の方が勢力が強く、寒気が暖気を押しのけてすすむときにできる前線を何というか?

問題169

寒気より暖気の方が勢力が強く暖気が寒気を押すようにしてすすむ時にできる前線を何というか?

問題170

日本の上空を西から東に向かってふいている風を何というか?

問題171

梅雨の時期に日本にとどまり、長い期間雨を降らせる前線を何というか?

問題172

赤道近くの海上で発生した熱帯低気圧が発達し、中心付近の最大風速が17.2m以上になったものを何というか?

問題173

台風の中心に向かって風は、時計回り·反時計回りのどちらの向きにふきこむか?

問題174

台風は進行方向に対して、右·左のどちら側が特に強風になるか?

問題175

星座早見を使って南の空を見る時は、日付と時刻を合わせて、見たい方位を上·下どちらにして星座早見を持つと良いか?

問題176

夏の大三角を形作る星は、わし座のアルタイル、はくちょう座のデネブとあと1つは、こと座の何か?

問題177

夜空で最も明るく見える星を何等星というか?

問題178

星の明るさは1等級上がるごとに、約何倍明るくなるか?

問題179

星の色は、星の何によって違っているか?

問題180

冬の大三角を形作る星は、おおいぬ座のシリウス、こいぬ座のプロキオンとあと1つはオリオン座の何か?

問題181

星の1日の動きは、地球がどんな運動をしているために起こる見かけの動きか?

問題182

北の空の星で、時間がたってもほとんど動かないように見える星を何というか?

問題183

北極星の近くに観察できる、ひしゃく形に見える7つの星の並びを何というか?

問題184

北極星の近くに観察できる、Wの形に見える星の並びを何というか?

問題185

北の空の星は、北極星を中心に1時間に約何度、反時計回りに回転するか?

問題186

星の1年の動きは、地球の何という運動による見かけの動きか?

問題187

同じ時刻に見える星の位置は、1か月に約何度東から西にずれて見えるか?

問題188

太陽が地平線からのぼりはじめるとき、どちらの方角からのぼるか?

問題189

太陽が真南にくることを何というか?

問題190

地球は地じくを何度かたむけたまま、太陽の周りを公転しているか?

問題191

1年で最も昼の時間が長い日を何というか?

問題192

月の表面にあるたくさんのくぼみを何というか?

問題193

月は何の光を反射して光っているか?

問題194

月の満ち欠けの周期は約何日か?

問題195

月が地球のかげに入って欠ける現象を何というか?

問題196

太陽や星座をつくる星のように、自ら光りかがやく天体を何というか?

問題197

地球のように、こう星のまわりを公転する天体を何というか?

問題198

地球にとっての月のように、わく星のまわりを公転している天体を何というか?

問題199

太陽を中心とする天体の集まりを何というか?

問題200

金星はタ方、 どの方角に見えるか?

問題201

金星は明け方、どの方角に見えるか?

問題202

金星を真夜中に見る事ができないのはなぜか?

問題203

水に固体や気体、液体などがとけた液を何というか?

問題204

水よう液の濃さは部分によって違いがあるか、ないか?

問題205

物質がとける限界までとけている水よう液を何というか?

問題206

一定量の水にとけることができる物質の限度の量を何というか?

問題207

ろ紙などを使って、とけ残った固体を水よう液から取り除く方法を何というか?

問題208

物質をいったん水にとかしたあと水よう液から物質をふたたび固体として取り出す方法を何というか?

問題209

再結晶が適しているのは、食塩とミョウバンのどちらか?

問題210

再結晶で得られる。

いくつかの平面で囲まれた規則正しい形をしている固体を何というか?

問題211

100gの水に20gの物質をとかすと、水よう液の重さは何gになるか?

問題212

100gの水に25gの物質をとかすと、水よう液の濃さは何%になるか?

問題213

メスシリンダーの値は、最小目盛りの何分の1まで目分量で読み取るか?

問題214

塩化水素の水よう液を何というか?

問題215

塩酸に石灰石を加えると、どんな気体が発生するか?

問題216

二酸化炭素の水よう液を何というか?

問題217

水酸化カルシウムの水よう液で二酸化炭素を通すと白くにごる液を何というか?

問題218

アルカリ性の水よう液をリトマス紙につけると、何色のリトマス紙が何色に変化するか?

問題219

酸性の水よう液では、BTB液は何色になるか?

問題220

アルカリ性で赤色になり、それ以外では無色透明になる指示薬は何か?

問題221

砂糖水は電気を通すか、通さないか?

問題222

塩酸に鉄をとかしたときに発生する気体は何か?

問題223

酸性の水よう液とアルカリ性の水よう液を混ぜたとき、たがいの性質を打ち消しあう反応を何というか?

問題224

中和が起こると、水と新しい物質ができる。この新しい物質をまとめて何というか?

問題225

酸性の水よう液とアルカリ性の水よう液がちょうど中和すると、液は何性になるか?

問題226

酸性の水よう液とアルカリ性の水よう液がちょうど中和するときの体積の間には、どんな関係があるか?

問題227

水を使って、水にとけにくい気体を集める方法を何というか?

問題228

水にとけやすく、空気よりも軽い気体を集める方法を何というか?

問題229

水にとけやすく、空気よりも重い気体を集める方法を何というか?

問題230

二酸化マンガンにうすい過酸化水素水を加えると発生する気体は何か?

問題231

空気と水で、温度が変化したときに体積が変化する割合が小さいのはどちらか?

問題232

金属をあたためると体積はどうなるか?

問題233

ぼう張率がちがう2種類の金属をはり合わせたもので、サーモスタットのスイッチなどに使われるものは何か?

問題234

物質が温度によって、固体·液体·気体と状態を変えることを何というか?

問題235

ふつう、物質の体積は、固体·液体·気体のどれが一番小さいか?

問題236

二酸化炭素の固体を何というか?

問題237

水の気体を何というか?

問題238

水が液体から気体になると、体積は約何倍になるか?

問題239

水が表面だけから水蒸気に変わる現象を何というか?

問題240

水が内部からも水蒸気に変わる現象を何というか?

問題241

湯気は気体と液体のどちらか?

問題242

水の固体を何というか?

問題243

水がふっとうしているときの温度は何℃か?

問題244

水がこおるときの温度は何℃か?

問題245

ものが燃えるために必要な条件は、燃えるもの·発火点以上の温度とあと1つは何か?

問題246

空気の約78%をしめている気体は何か?

問題247

酸素中でものを燃やすと空気中で燃やすときと比べてどのように燃えるか?

問題248

炭素を含むものが燃えると発生する気体は何か?

問題249

二酸化炭素が地球からの熱の放射をさまたげるはたらきを何というか?

問題250

温室効果などの作用で地球の温度が上しょうする現象を何というか?

問題251

水素を含むものが燃えると何ができるか?

問題252

ろうそくのほのおは、3つの部分に分けられる。

外えん·内えんとあと1つは何か?

問題253

木を蒸し焼きにすると、気体や液体が出て、何が残るか?

問題254

金属のように、熱したところから順に熱が伝わっていくことを何というか?

問題255

水や空気が動くことで、全体に熱が伝わっていくことを何というか?

問題256

太陽のように、はなれたものを直接あたためることを何というか?

問題257

棒などを使って、小さい力で重いものを動かすしくみを何というか?

問題258

てこで、より小さい力でものを動かせるのは、支点と力点のきょりが小さいときか、大きいときか?

問題259

回転のじくを固定してあるかっ車で、力の大きさは変えずに向きを変えるものを何というか?

問題260

回転のじくが移動するかっ車を何というか?

問題261

半径が小さいじくに半径が大きい輪を組み合わせて、力の大きさや向きを変えるしくみを何というか?

問題262

ばねののびとばねにつるすおもりの重さの間には、どのような関係があるか?

問題263

ばねを並列つなきにして60gのおもりをつるしたとき、それぞれのばねにはたらく力の大きさは何gになるか?

問題264

ふりこの長さが長いほど、ふりこが1往復する時間はどうなるか?

問題265

ふりこの長さが4倍、 9倍、・・・となると、ふりこが1往復する時間はどのようになるか?

問題266

ふりこの長さを変えずに、ふりこについているおもりの重さを重くすると1往復する時間はどうなるか?

問題267

ふりこの長さを変えずに、ふりこのふれはばをおおきくすると、1往復する時間はどうなるか?

問題268

物体を液体の中に入れると、物体は上向きの力を受ける。

このような力を何というか?

問題269

物体が水に浮いているとき、液面より下の物体の体積が60㎤だった。

このときの浮力は何gか?

問題270

豆電球を直列つなきでつないだ回路では、豆電球に流れる電流は豆電球の数とどのような関係になっているか?

問題271

豆電球3つを並列つなきでつないだ回路では、それぞれの豆電球の明るさは、1つの豆電球をつないだときと比べてどうなるか?

問題272

かん電池2つを直列つなきでつないだ回路では、かん電池1つをつないだときと

くらべて、豆電球に流れる電流はどのようになるか?

問題273

かん電池2つを直列つなきでつないだ回路では、かん電池1つをつないだときと

くらぺて、かん電池のもちはどのようになるか?

問題274

かん電池2つを並列つなきでつないだ回路では、かん電池1つをつないだときと

くらべて、豆電球に流れる電流はどのようになるか?

問題275

かん電池2つを並列つなきでつないだ回路では、かん電池1つをつないだときと

くらべて、かん電池のもちはどのようになるか?

問題276

電流の流れにくさのことを何というか?

問題277

電熱線が長いほど、抵抗の大きさはどうなるか?

問題278

電熱線が太いほど、抵抗の大きさはどうなるか?

問題279

電熱線に電流を流した時の発熱量は、流れる電流が大きいほど、どうなるか?

問題280

電熱線に電流を流す時間が長いほど、発熱量はどうなるか?

問題281

導線に電流を流すと、導線のまわりに磁力が発生する。

この磁力線の向きは電流の向きに対して、右回りか、左回りか?

問題282

導線を同じ向きに巻いたものを何というか?

問題283

コイルに鉄しんを入れたものを何というか?

問題284

電磁石の強さを強くするためには、導線の巻き数を増やすか、減らすか?

問題285

音は真空中で伝わるか、伝わらないか?

問題286

音の空気中での速さは秒速約何mか?

問題287

モノコードの弦を強く弾くと音はどのようになるか?

問題288

モノコードの弦の振動数を多くすると、音はどうなるか?

問題289

水を入れた試験管の口に息をふきかけて音を出すとき、試験管内の水が多い時と、少ない時では、どちらが高い音になるか?

問題290

水を入れた試験管の口付近を棒でたたくとき、試験管内の水が多い時と、少ない時では、どちらが高い音になるか?

問題291

光が鏡などの表面ではね返ることを何というか?

問題292

光が反射するとき。入射角と反射角はどのような関係になるか?

問題293

光が異なる物質の中にななめに入る時、その境界面で折れ曲がって進むことを何というか?

問題294

空気中から水中に向かって光がななめに進入するとき、光は境界面に対して近づくか、遠ざかるか?

問題295

水中から空気中に向かって光がななめに進入するとき、光は境界面に対して近づくか、遠ざかるか?

問題296

とつレンズのじくに平行な光を当てると、光が1点に集まる。この点を何というか?

問題297

物体がしょう点より外側にあるとき、物体と反対側に像ができる。この像の向きは実物と同じか、逆向きか?

問題298

物体がしょう点より内側にあるとき、物体と同じ側に像ができる。この像の向きは実物と同じか、逆向きか?

問題299

とつレンズの一部を黒い紙でおおうと、像の大きさはどうなるか?

問題300

とつレンズの一部を黒い紙でおおうと、像の明るさはどうなるか?

この動画を見る

問題1

インゲンマメの種子が発芽するときに、必要な養分をたくわえている場所はどこか?

問題2

カキ、イネ、ムギ、トウモロコシのように発芽に必要な養分をはい乳にたくわえている種子を何というか?

問題3

植物が発芽したあと成長してからだになる部分を何というか?

問題4

「植物が発芽したあと成長して根になる部分を何というか?

問題5

植物が発芽したあと成長して茎になる部分を何というか?

問題6

植物が発芽したあと成長して本葉になる部分を何というか?

問題7

植物の種子が発芽するのに必要な条件は、空気·水とあと1つは何か?

問題8

植物が発芽したあと植物が成長するためには、水·空気·適当な温度·肥料とあと1つ何が必要か?

問題9

単子葉類にみられる根のつくりは何と呼ばれるか?

問題10

単子葉類の維管束はどのように並んでいるか?

問題11

単子葉類の葉脈をどのように呼ぶか?

問題12

双子葉類にみられる根のつくりはなんと呼ばれるか?

問題13

双子葉類の維管束はどのように並んでいるか?

問題14

双子葉類の葉脈をどのように呼ぶか?

問題15

維管束を形成する管のうち根で吸収された水や肥料分を運ぶ管を何というか?

問題16

維管束を形成する管のうち葉で作られた養分を運ぶ管を何というか?

問題17

根の表面積を広げる根の先にある毛のようなものを何というか?

問題18

植物が光のエネルギーを使って養分をつくるはたらきを何というか?

問題19

光合成が行われる葉などの細胞にある緑色のつぶを何というか?

問題20

光合成に必要な3つのものは、水·光とあと1つは何か?

問題21

でんぷんがある部分にかけると青むらさき色に変化する液を何というか?

問題22

生物が酸素を取り入れ、二酸化炭素を出すはたらきを何というか?

問題23

植物が気孔から体内の水を水蒸気として放出することを何というか?

問題24

気孔はふつう、葉の表側と裏側のどちらに多いか?

問題25

花の4要素とは、おしべ·めしべ·がくとあと1つは何か?

問題26

花の4要素がそろっている花を何というか?

問題27

おしべとめしべが同じ花についている花を何というか?

問題28

おしべとめしべが別の花についている花を何というか?

問題29

めしべの先の部分で、花粉がつくところを何というか?

問題30

花粉がめしべの柱頭つくことを何というか?

問題31

おしべの先についている、花粉が入っている場所を何というか?

問題32

めしべのもとのふくらんだところで、実になる部分を何というか?

問題33

子ぼうの中にある、種子になる小さいつぶを何というか?

問題34

種子をつくる植物を何植物というか?

問題35

種子植物のうち、はいしゅがむき出しのものを何植物というか?

問題36

種子植物のうち、はいしゅが子ぼうの中にあるものを何植物というか?

問題37

(被子植物のうち)花びらが1枚ずつはなれている植物を何というか?

問題38

(被子植物のうち)花びらがくっついている植物を何というか?

問題39

タンポポは合弁花類と離弁花類のどちらか?

問題40

ジャガイモとサツマイモ、芋の部分が茎に分類されるのは、どちらか?

問題41

こん虫のからだは大きくいくつの部分に分かれているか?

問題42

こん虫の胸には何本のあしがついているか?

問題43

こん虫の胸にはふつう何枚のはねがついているか?

問題44

こん虫が成長するとき、チョウやカブトムシにあって、トンボやバッタにない時期を何というか?

問題45

めだかのオスは背びれに切れ込みがあるか ないか?

問題46

めだかのたまごはおよそ何日目にふ化するか?

問題47

けんび鏡の接眼レンズと対物レンズは、どちらを先に取り付けるか?

問題48

けんび鏡のピントは、対物レンズとプレパラートを近づけながら合わせるか、|遠ざけながら合わせるか?

問題49

けんび鏡の倍率を高くすると見える範囲はどうなるか?

問題50

けんび鏡の観察倍率は、どのようにして計算するか?

問題51

けんび鏡で観察している像を右に動かしたいとき、プレパラートはどちらに向けて動かせばよいか?

問題52

葉緑体を持ち光合成をするのは、ミカツキモとゾウリムシのどちらか?

問題53

春に花を咲かせるのは、アジサイ·コスモス·アブラナのうち、どれか?

問題54

アサガオやヒマワリ、イネなどは、どんな状態で冬越しをするか?

問題55

タンポポやナズナなどは、葉を地面に平たく広げたすがたで冬越しをするが、このすがたを何というか?

問題56

冬に活動できない動物は、どのようにして冬越しをするか?

問題57

季節によって活動場所を変える鳥を何というか?

問題58

トノサマバッタやカマキリは、どのような状態で冬越しをするか?

問題59

モンシロチョウやアゲハはどのような状態で冬越しをするか?

問題60

生物の「食べる·食べられる」のつながりを何というか?

問題61

植物の光合成によって、空気中に放出される気体は何か?

問題62

食物中の栄養分のつぶを小さくして、吸収されやすいものに変えるはたらきを何というか?

問題63

口から続く食物の通り道を何というか?

問題64

だ液、胃液のような食物を消化する液を何というか?

問題65

消化液に含まれる食物中の決まった栄養分だけを分解する物質を何というか?

問題66

でんぷんが消化されると、最終的にどんな物質になるか?

問題67

タンパク質が消化されると、最終的にどんな物質になるか?

問題68

小腸の内側のひだの表面にある小さな突起を何というか?

問題69

じゅう毛の構造によって、栄養分を効率よく吸収できるのはなぜか?

問題70

ブドウ糖とアミノ酸は、じゅう毛で吸収されたあとにどこに入るか?

問題71

しぼう酸とモノグリセリドは、じゅう毛で吸収されたあとにどこに入るか?

問題72

心臓から送り出された血液が流れる血管を何というか?

問題73

心臓にもどる血液が流れる血管を何というか?

問題74

心臓から肺に向かう、二酸化炭素を多く含む血液が流れる血管を何というか?

問題75

心臓から全身に運ばれる、酸素を多く含む血液が流れる血管を何というか?

問題76

かたやひじ、ひざなどのようによく動く部分は何でつながっているか?

問題77

筋肉と骨をつなぐ部分を何というか?

問題78

目のつくりで、像を結ぶところを何というか?

問題79

目のつくりで光をくっ折させるところを何というか?

問題80

耳のつくりで、音を受け取ってふるえるところを何というか?

問題81

気管支の先にあり、肺の表面積を大きくして気体交換を効率よく行えるようにしているつくりを何というか?

問題82

アンモニアを毒性が少ないにょう素に変える臓器は何か?

問題83

血液中のにょう素をこし出す臓器は何か?

問題84

卵と精子が結びつくことを何というか?

問題85

母親の体内で育っている、うまれる前の子どもを何というか?

問題86

たい児は母親の何と呼ばれる部分で育てられるか?

問題87

子宮はたい児をしょうげきなどから守るために液体で満たされている。この液体を何というか?

問題88

母親とたい児が物質をやりとりする、母親の毛細血管とたい児の毛細血管があつまっているところを何というか?

問題89

ヒトの子どもは、受精から約何週でうまれるか

問題90

ニワトリの卵のつくりで、やがてひなになるところを何というか?

問題91

ニワトリの卵のつくりで、卵白は内部を主に何から守るはたらきをしているか?

問題92

ニワトリの卵のつくりで、はいがいつも上になるようにするためのつくりを何というか?

問題93

動物の中で、背骨を持つ動物を何というか?

問題94

外界の温度が変化すると体温が変わる動物を何というか?

問題95

外界の温度が変化しても体温がほぼ一定の動物を何というか?

問題96

セキツイ動物は大きく5つのなかまに分けられる。魚類·両生類·は虫類·鳥類とあと1つは何か?

問題97

セキツイ動物の5つのなかまのうち、親と子で呼吸方法が異なるのは何類か?

問題98

セキツイ動物の5つのなかまのうち、恒温動物なのはほ乳類と何類か?

問題99

メダカ、イモリ、ヤモリの中で、両生類なのはどれか?

問題100

動物の中で、背骨をもたない動物を何というか?

問題101

こん虫やクモのように、からだやあしに節がある動物を何というか?

問題102

水の流れによるはたらきは、しん食·運ぱん·たい積の3つがあるが、この中で土砂を積もらせるはたらきはどれか?

問題103

川底の深さは、曲がっているところの内側と外側では、どちらの方が深いか?

問題104

川の上流で、水が土地を深くけずってできる深い谷のことを何というか?

問題105

水が土砂を積もらせてできるおうき形の地形を何というか?

問題106

水のたい積作用によって河口付近にできた三角形の土地を何というか?

問題107

川がだ行しているところで大洪水が起きたあと、川の本流から切り離されてできた三日月形の湖を何というか?

問題108

川の水によって海に運ばれた、小石·砂·ねん土のうち、一番河口に近い浅い場所にたい積するのはどれか?

問題109

地層ではふつう、下にある層ほど古いか、新しいか?

問題110

大昔の生物のからだや、住んだあとが地層中に残されたものを何というか?

問題111

地層からサンゴの化石がでてきたら、その当時、その場所はどのような環境だったと推測できるか?

問題112

アンモナイトの化石から分かる地層の年代は、古生代·中生代·新生代のどれか?

問題113

サンヨウチュウの化石から分かる地層の年代は、古生代·中生代·新生代のどれか?

問題114

地層の横から大きな力がはたらいて、ある面を境にずれたものを何というか?

問題115

地層の横から大きな力がはたらいて、地層がおし曲げられたものを何というか?

問題116

海面に対して土地が上がる事を何というか?

問題117

海面に対して土地が下がる事を何というか?

問題118

りゅう起によって海岸近くにできる階段状の地形を何というか?

問題119

川の両岸にできる階段状の地形を何というか?

問題120

ある面を境に上下の地層の重なり方が不連続になっているものを何というか?

問題121

海底に積もったたい積物が固まってできた岩石を何というか?

問題122

たい積岩のうち、ねん土が固まってできたものを何というか?

問題123

たい積岩のうち、主に砂が固まってできたものを何というか?

問題124

たい積岩のうち、主に小石が固まってできたものを何というか?

問題125

たい積岩のうち、火山灰などが固まってできたものを何というか?

問題126

たい積岩のうち、石灰質の生物の死がいなどが固まってできたものを何というか?

問題127

石灰岩に塩酸をかけると、どんな気体が発生するか?

問題128

きょう灰岩をつくっているつぶは丸みを帯びているか、角ばっているか?

問題129

マグマのねばり気が強いと、マグマのふん火は激しいか、おだやかか?

問題130

マグマのねばり気が強いと、火山灰の色は白っぽいか、黒っぽいか?

問題131

マグマが冷え固まってできた岩石を何というか?

問題132

火成岩のうち、マグマが地下の深い所でゆっくりと冷え固まってできたものを何というか?

問題133

火成岩のうち、マグマが地表近くで急に冷え固まってできたものを何というか?

問題134

地震が起こった地下の場所を何というか?

問題135

震源の真上の地表の地点を何というか?

問題136

地震を伝える波のうち、伝わるのが速い方の波を何というか?

問題137

地震を伝える波のうち、伝わるのが遅い方の波を何というか?

問題138

地震のゆれで、最初に来る小さいゆれを何というか?

問題139

地震のゆれで、あとから来る大きいゆれを何というか?

問題140

地震で、P波とS波の到着時間の差を何というか?

問題141

震源からのきょりが大きいほど、初期び動けい続時間はどうなるか?

問題142

海底の地震のゆれで起こる大きな波のことを何というか?

問題143

地震のゆれによって地面が液体のようになる現象を何というか?

問題144

各地点での地震のゆれの強さを表すのは何か?

問題145

震度は何段階に分けられるか?

問題146

地震そのものの規模を表すのは何か?

問題147

百葉箱の表面は何色にぬられているか?

問題148

百葉箱のとびらは、東西南北どちらの方角についているか?

問題149

太陽高度は一日のうちで、いつごろに最も高くなるか?

問題150

気温はふつう、一日のうちで、いつごろに最も高くなるか?

問題151

晴れの日は一日のうちで最低気温と最高気温の差が大きいか、小さいか?

問題152

ある気温の空気1㎥中に含むことができる水蒸気の最大の量を何というか?

問題153

空気のしめり気を百分率で表したものを何というか?

問題154

空気の温度を下げたとき、空気中の水蒸気が水滴に変わる温度を何というか?

問題155

ろ点でのしつ度は何%か?

問題156

空全体を10とした時の雲がしめる割合を何というか?

問題157

雲量が2~8のときの天気は何か?

問題158

雲は空気が上しょう、下降、どちらの流れをしている場所でできるか?

問題159

空に高く大きく広がり、入道雲・かみなり雲とも呼ばれる雲は何か?

問題160

空の低いところで横に広がり、広範囲に長時間の雨を降らせる雲を何というか?

問題161

よく晴れた日に現れる、空の高いところで細いすじのように見える雲を何というか?

問題162

山をこえたあたたかくかわいた空気によって付近の気温が上がる現象を何というか?

問題163

海岸付近で、昼間海から陸へ向かってふく風を何というか?

問題164

海岸付近で、夜間陸から海へ向かってふく風を何というか?

問題165

まわりより気圧が高く、まわりに空気がふき出しているところを何というか?

問題166

まわりより気圧が低くまわりから空気がふきこんでいるところを何というか?

問題167

いっぱんに天気がよくなるのは、高気圧付近と低気圧付近のどちらか?

問題168

暖気より寒気の方が勢力が強く、寒気が暖気を押しのけてすすむときにできる前線を何というか?

問題169

寒気より暖気の方が勢力が強く暖気が寒気を押すようにしてすすむ時にできる前線を何というか?

問題170

日本の上空を西から東に向かってふいている風を何というか?

問題171

梅雨の時期に日本にとどまり、長い期間雨を降らせる前線を何というか?

問題172

赤道近くの海上で発生した熱帯低気圧が発達し、中心付近の最大風速が17.2m以上になったものを何というか?

問題173

台風の中心に向かって風は、時計回り·反時計回りのどちらの向きにふきこむか?

問題174

台風は進行方向に対して、右·左のどちら側が特に強風になるか?

問題175

星座早見を使って南の空を見る時は、日付と時刻を合わせて、見たい方位を上·下どちらにして星座早見を持つと良いか?

問題176

夏の大三角を形作る星は、わし座のアルタイル、はくちょう座のデネブとあと1つは、こと座の何か?

問題177

夜空で最も明るく見える星を何等星というか?

問題178

星の明るさは1等級上がるごとに、約何倍明るくなるか?

問題179

星の色は、星の何によって違っているか?

問題180

冬の大三角を形作る星は、おおいぬ座のシリウス、こいぬ座のプロキオンとあと1つはオリオン座の何か?

問題181

星の1日の動きは、地球がどんな運動をしているために起こる見かけの動きか?

問題182

北の空の星で、時間がたってもほとんど動かないように見える星を何というか?

問題183

北極星の近くに観察できる、ひしゃく形に見える7つの星の並びを何というか?

問題184

北極星の近くに観察できる、Wの形に見える星の並びを何というか?

問題185

北の空の星は、北極星を中心に1時間に約何度、反時計回りに回転するか?

問題186

星の1年の動きは、地球の何という運動による見かけの動きか?

問題187

同じ時刻に見える星の位置は、1か月に約何度東から西にずれて見えるか?

問題188

太陽が地平線からのぼりはじめるとき、どちらの方角からのぼるか?

問題189

太陽が真南にくることを何というか?

問題190

地球は地じくを何度かたむけたまま、太陽の周りを公転しているか?

問題191

1年で最も昼の時間が長い日を何というか?

問題192

月の表面にあるたくさんのくぼみを何というか?

問題193

月は何の光を反射して光っているか?

問題194

月の満ち欠けの周期は約何日か?

問題195

月が地球のかげに入って欠ける現象を何というか?

問題196

太陽や星座をつくる星のように、自ら光りかがやく天体を何というか?

問題197

地球のように、こう星のまわりを公転する天体を何というか?

問題198

地球にとっての月のように、わく星のまわりを公転している天体を何というか?

問題199

太陽を中心とする天体の集まりを何というか?

問題200

金星はタ方、 どの方角に見えるか?

問題201

金星は明け方、どの方角に見えるか?

問題202

金星を真夜中に見る事ができないのはなぜか?

問題203

水に固体や気体、液体などがとけた液を何というか?

問題204

水よう液の濃さは部分によって違いがあるか、ないか?

問題205

物質がとける限界までとけている水よう液を何というか?

問題206

一定量の水にとけることができる物質の限度の量を何というか?

問題207

ろ紙などを使って、とけ残った固体を水よう液から取り除く方法を何というか?

問題208

物質をいったん水にとかしたあと水よう液から物質をふたたび固体として取り出す方法を何というか?

問題209

再結晶が適しているのは、食塩とミョウバンのどちらか?

問題210

再結晶で得られる。

いくつかの平面で囲まれた規則正しい形をしている固体を何というか?

問題211

100gの水に20gの物質をとかすと、水よう液の重さは何gになるか?

問題212

100gの水に25gの物質をとかすと、水よう液の濃さは何%になるか?

問題213

メスシリンダーの値は、最小目盛りの何分の1まで目分量で読み取るか?

問題214

塩化水素の水よう液を何というか?

問題215

塩酸に石灰石を加えると、どんな気体が発生するか?

問題216

二酸化炭素の水よう液を何というか?

問題217

水酸化カルシウムの水よう液で二酸化炭素を通すと白くにごる液を何というか?

問題218

アルカリ性の水よう液をリトマス紙につけると、何色のリトマス紙が何色に変化するか?

問題219

酸性の水よう液では、BTB液は何色になるか?

問題220

アルカリ性で赤色になり、それ以外では無色透明になる指示薬は何か?

問題221

砂糖水は電気を通すか、通さないか?

問題222

塩酸に鉄をとかしたときに発生する気体は何か?

問題223

酸性の水よう液とアルカリ性の水よう液を混ぜたとき、たがいの性質を打ち消しあう反応を何というか?

問題224

中和が起こると、水と新しい物質ができる。この新しい物質をまとめて何というか?

問題225

酸性の水よう液とアルカリ性の水よう液がちょうど中和すると、液は何性になるか?

問題226

酸性の水よう液とアルカリ性の水よう液がちょうど中和するときの体積の間には、どんな関係があるか?

問題227

水を使って、水にとけにくい気体を集める方法を何というか?

問題228

水にとけやすく、空気よりも軽い気体を集める方法を何というか?

問題229

水にとけやすく、空気よりも重い気体を集める方法を何というか?

問題230

二酸化マンガンにうすい過酸化水素水を加えると発生する気体は何か?

問題231

空気と水で、温度が変化したときに体積が変化する割合が小さいのはどちらか?

問題232

金属をあたためると体積はどうなるか?

問題233

ぼう張率がちがう2種類の金属をはり合わせたもので、サーモスタットのスイッチなどに使われるものは何か?

問題234

物質が温度によって、固体·液体·気体と状態を変えることを何というか?

問題235

ふつう、物質の体積は、固体·液体·気体のどれが一番小さいか?

問題236

二酸化炭素の固体を何というか?

問題237

水の気体を何というか?

問題238

水が液体から気体になると、体積は約何倍になるか?

問題239

水が表面だけから水蒸気に変わる現象を何というか?

問題240

水が内部からも水蒸気に変わる現象を何というか?

問題241

湯気は気体と液体のどちらか?

問題242

水の固体を何というか?

問題243

水がふっとうしているときの温度は何℃か?

問題244

水がこおるときの温度は何℃か?

問題245

ものが燃えるために必要な条件は、燃えるもの·発火点以上の温度とあと1つは何か?

問題246

空気の約78%をしめている気体は何か?

問題247

酸素中でものを燃やすと空気中で燃やすときと比べてどのように燃えるか?

問題248

炭素を含むものが燃えると発生する気体は何か?

問題249

二酸化炭素が地球からの熱の放射をさまたげるはたらきを何というか?

問題250

温室効果などの作用で地球の温度が上しょうする現象を何というか?

問題251

水素を含むものが燃えると何ができるか?

問題252

ろうそくのほのおは、3つの部分に分けられる。

外えん·内えんとあと1つは何か?

問題253

木を蒸し焼きにすると、気体や液体が出て、何が残るか?

問題254

金属のように、熱したところから順に熱が伝わっていくことを何というか?

問題255

水や空気が動くことで、全体に熱が伝わっていくことを何というか?

問題256

太陽のように、はなれたものを直接あたためることを何というか?

問題257

棒などを使って、小さい力で重いものを動かすしくみを何というか?

問題258

てこで、より小さい力でものを動かせるのは、支点と力点のきょりが小さいときか、大きいときか?

問題259

回転のじくを固定してあるかっ車で、力の大きさは変えずに向きを変えるものを何というか?

問題260

回転のじくが移動するかっ車を何というか?

問題261

半径が小さいじくに半径が大きい輪を組み合わせて、力の大きさや向きを変えるしくみを何というか?

問題262

ばねののびとばねにつるすおもりの重さの間には、どのような関係があるか?

問題263

ばねを並列つなきにして60gのおもりをつるしたとき、それぞれのばねにはたらく力の大きさは何gになるか?

問題264

ふりこの長さが長いほど、ふりこが1往復する時間はどうなるか?

問題265

ふりこの長さが4倍、 9倍、・・・となると、ふりこが1往復する時間はどのようになるか?

問題266

ふりこの長さを変えずに、ふりこについているおもりの重さを重くすると1往復する時間はどうなるか?

問題267

ふりこの長さを変えずに、ふりこのふれはばをおおきくすると、1往復する時間はどうなるか?

問題268

物体を液体の中に入れると、物体は上向きの力を受ける。

このような力を何というか?

問題269

物体が水に浮いているとき、液面より下の物体の体積が60㎤だった。

このときの浮力は何gか?

問題270

豆電球を直列つなきでつないだ回路では、豆電球に流れる電流は豆電球の数とどのような関係になっているか?

問題271

豆電球3つを並列つなきでつないだ回路では、それぞれの豆電球の明るさは、1つの豆電球をつないだときと比べてどうなるか?

問題272

かん電池2つを直列つなきでつないだ回路では、かん電池1つをつないだときと

くらべて、豆電球に流れる電流はどのようになるか?

問題273

かん電池2つを直列つなきでつないだ回路では、かん電池1つをつないだときと

くらぺて、かん電池のもちはどのようになるか?

問題274

かん電池2つを並列つなきでつないだ回路では、かん電池1つをつないだときと

くらべて、豆電球に流れる電流はどのようになるか?

問題275

かん電池2つを並列つなきでつないだ回路では、かん電池1つをつないだときと

くらべて、かん電池のもちはどのようになるか?

問題276

電流の流れにくさのことを何というか?

問題277

電熱線が長いほど、抵抗の大きさはどうなるか?

問題278

電熱線が太いほど、抵抗の大きさはどうなるか?

問題279

電熱線に電流を流した時の発熱量は、流れる電流が大きいほど、どうなるか?

問題280

電熱線に電流を流す時間が長いほど、発熱量はどうなるか?

問題281

導線に電流を流すと、導線のまわりに磁力が発生する。

この磁力線の向きは電流の向きに対して、右回りか、左回りか?

問題282

導線を同じ向きに巻いたものを何というか?

問題283

コイルに鉄しんを入れたものを何というか?

問題284

電磁石の強さを強くするためには、導線の巻き数を増やすか、減らすか?

問題285

音は真空中で伝わるか、伝わらないか?

問題286

音の空気中での速さは秒速約何mか?

問題287

モノコードの弦を強く弾くと音はどのようになるか?

問題288

モノコードの弦の振動数を多くすると、音はどうなるか?

問題289

水を入れた試験管の口に息をふきかけて音を出すとき、試験管内の水が多い時と、少ない時では、どちらが高い音になるか?

問題290

水を入れた試験管の口付近を棒でたたくとき、試験管内の水が多い時と、少ない時では、どちらが高い音になるか?

問題291

光が鏡などの表面ではね返ることを何というか?

問題292

光が反射するとき。入射角と反射角はどのような関係になるか?

問題293

光が異なる物質の中にななめに入る時、その境界面で折れ曲がって進むことを何というか?

問題294

空気中から水中に向かって光がななめに進入するとき、光は境界面に対して近づくか、遠ざかるか?

問題295

水中から空気中に向かって光がななめに進入するとき、光は境界面に対して近づくか、遠ざかるか?

問題296

とつレンズのじくに平行な光を当てると、光が1点に集まる。この点を何というか?

問題297

物体がしょう点より外側にあるとき、物体と反対側に像ができる。この像の向きは実物と同じか、逆向きか?

問題298

物体がしょう点より内側にあるとき、物体と同じ側に像ができる。この像の向きは実物と同じか、逆向きか?

問題299

とつレンズの一部を黒い紙でおおうと、像の大きさはどうなるか?

問題300

とつレンズの一部を黒い紙でおおうと、像の明るさはどうなるか?

【受験理科】飽和と気温②『飽和と気温の演習』

単元:

#理科(中学受験)#地学分野

指導講師:

理数個別チャンネル

問題文全文(内容文):

問題(1):水蒸気を限界まで含んだ25℃の空気400ℓの中に含まれている水蒸気は何gですか?

問題(2):水蒸気1.88gを含んだ30℃の空気200ℓを容器に入れて蓋を閉め、容器の中の温度を下げていくと、ある温度以下から容器の中に液体が生じました。その温度を整数で答えなさい。

問題(3):(2)の最初の空気が入っている容器に、水20gが入ったビーカーを入れて30℃に保ちました。最後にビーカーの水は何gになりますか?容器にこのビーカーを入れても空気の体積は200ℓで変わらないものとして答えなさい。

※問題(1)~(3)を解くために必要な「気温と飽和水蒸気量の関係のグラフ」は動画中に表記しています。

この動画を見る

問題(1):水蒸気を限界まで含んだ25℃の空気400ℓの中に含まれている水蒸気は何gですか?

問題(2):水蒸気1.88gを含んだ30℃の空気200ℓを容器に入れて蓋を閉め、容器の中の温度を下げていくと、ある温度以下から容器の中に液体が生じました。その温度を整数で答えなさい。

問題(3):(2)の最初の空気が入っている容器に、水20gが入ったビーカーを入れて30℃に保ちました。最後にビーカーの水は何gになりますか?容器にこのビーカーを入れても空気の体積は200ℓで変わらないものとして答えなさい。

※問題(1)~(3)を解くために必要な「気温と飽和水蒸気量の関係のグラフ」は動画中に表記しています。

【受験理科】飽和と気温①『飽和と気温の基本』

単元:

#理科(中学受験)#地学分野

指導講師:

理数個別チャンネル

問題文全文(内容文):

「天気」や「気温」について学ぶ時に絶対に出てくる「飽和」について学ぶ動画です。

この動画では、「飽和」の考え方の基本と「湿度」について解説しています。

「飽和」の意味について説明しています。

「飽和水蒸気量」の意味について説明しています。

「湿度」について説明しています。

「気温が変化した時に湿度がどのように変化するのか」について説明しています。

この動画を見る

「天気」や「気温」について学ぶ時に絶対に出てくる「飽和」について学ぶ動画です。

この動画では、「飽和」の考え方の基本と「湿度」について解説しています。

「飽和」の意味について説明しています。

「飽和水蒸気量」の意味について説明しています。

「湿度」について説明しています。

「気温が変化した時に湿度がどのように変化するのか」について説明しています。

【中学受験理科】日食・月食・太陽系の惑星・金星と火星の見え方をたった20分でマスターしよう!【基礎】

単元:

#理科(中学受験)#地学分野

指導講師:

こばちゃん塾

問題文全文(内容文):

1⃣

(1)左図のあの位置に月があるとき、 ( ) が ( ) のかげに入る現象が起こる。これを ( ) という

(2)左図のいの位置に月があるとき、 ( ) が ( ) にかくされる。これを ( ) という

2⃣

(1)太陽のように自ら光りかがやく天体を ( ) という

(2)(1)のまわりを公転する天体を ( ) という

(3)あ~くの天体の名前は?

3⃣

(1)明け方の東の空に見えるときの金星は左図のあ~えのうち ( ) と ( ) である

(2)(1)のような金星を ( ) という

(3)見かけの大きさががもっとも大きく見える金星の位置は、左図のあ~えのうち ( ) である

この動画を見る

1⃣

(1)左図のあの位置に月があるとき、 ( ) が ( ) のかげに入る現象が起こる。これを ( ) という

(2)左図のいの位置に月があるとき、 ( ) が ( ) にかくされる。これを ( ) という

2⃣

(1)太陽のように自ら光りかがやく天体を ( ) という

(2)(1)のまわりを公転する天体を ( ) という

(3)あ~くの天体の名前は?

3⃣

(1)明け方の東の空に見えるときの金星は左図のあ~えのうち ( ) と ( ) である

(2)(1)のような金星を ( ) という

(3)見かけの大きさががもっとも大きく見える金星の位置は、左図のあ~えのうち ( ) である

【中学受験理科】月の満ち欠けについてバッチリ分かる20分!入試頻出のこの単元を攻略しよう!【基礎】

単元:

#理科(中学受験)#地学分野

指導講師:

こばちゃん塾

問題文全文(内容文):

1⃣

(1)月の自転と公転の周期はどちらも( )日です

(2)月の満ち欠けの周期は約( )日です

(3)月の出の時刻は,每日約( )分おそくなります。そのため,同

月の位置は毎日約( )度東にずれます

2⃣月について正しく説明しているものをすべて選ぼう

ア.自ら光を出して光っている

イ.多くのクレーターがある

ウ.まわりに空気がある

エ.海とよばれる部分があるが,水はない

オ.地球からは,月の裏側を見ることはできない

3⃣

(1)図のいの位置にある月を( )という

(2)図のおの位置の月は( )ごろ南中する。

ア.明け方 イ.正午 ウ.夕方 エ.真夜中

(3)上げんの月は図の( )の位置のときに見られる

(4)月が真夜中に南中するのは図の( )の位置のときである

*図は動画内参照

この動画を見る

1⃣

(1)月の自転と公転の周期はどちらも( )日です

(2)月の満ち欠けの周期は約( )日です

(3)月の出の時刻は,每日約( )分おそくなります。そのため,同

月の位置は毎日約( )度東にずれます

2⃣月について正しく説明しているものをすべて選ぼう

ア.自ら光を出して光っている

イ.多くのクレーターがある

ウ.まわりに空気がある

エ.海とよばれる部分があるが,水はない

オ.地球からは,月の裏側を見ることはできない

3⃣

(1)図のいの位置にある月を( )という

(2)図のおの位置の月は( )ごろ南中する。

ア.明け方 イ.正午 ウ.夕方 エ.真夜中

(3)上げんの月は図の( )の位置のときに見られる

(4)月が真夜中に南中するのは図の( )の位置のときである

*図は動画内参照

【中学受験理科】南中高度の求め方や太陽の動きと季節について超分かりやすく解説!理由もきちんと説明します!【基礎】

単元:

#理科(中学受験)#地学分野

指導講師:

こばちゃん塾

問題文全文(内容文):

1⃣

(1)太陽は( )の地平線からのぼり( )の空を通って( )の地平線

へとしずむ。これは地球が( )していることによって起こる見かけの動きである

(2)太陽が真南にくることを①( )といい、日本では東経②( )度の地点で太陽が①した時刻を正午と決めている。そのため東経が

2度よリ大きな地点では.太陽が①する時刻は正午より③( )なる

2⃣北線35°の地点で太陽の動きを観察しました。

(1)図1のあは( )いは( )の方位です

(2)図1の観察を行ったのは( )の日です

(3)この日の太陽の南中高度は( )度です

(4)この日は(昼・夜)の方が長い

(5)この日の地球の仕置は、図2の( )です

(6)この日の棒のかげは図3の( )のようになります

*図は動画内参照

この動画を見る

1⃣

(1)太陽は( )の地平線からのぼり( )の空を通って( )の地平線

へとしずむ。これは地球が( )していることによって起こる見かけの動きである

(2)太陽が真南にくることを①( )といい、日本では東経②( )度の地点で太陽が①した時刻を正午と決めている。そのため東経が

2度よリ大きな地点では.太陽が①する時刻は正午より③( )なる

2⃣北線35°の地点で太陽の動きを観察しました。

(1)図1のあは( )いは( )の方位です

(2)図1の観察を行ったのは( )の日です

(3)この日の太陽の南中高度は( )度です

(4)この日は(昼・夜)の方が長い

(5)この日の地球の仕置は、図2の( )です

(6)この日の棒のかげは図3の( )のようになります

*図は動画内参照

【中学受験理科】星の動きが超絶わかる20分!脱丸暗記!理屈から攻めよう!【基礎】

単元:

#理科(中学受験)#地学分野

指導講師:

こばちゃん塾

問題文全文(内容文):

1⃣左図は9月12日の21時に北の空を観察したときのものです。

(1)ほとんど動かないあの星の名前は__です

(2)いの星座の名前は__座です

(3)1時間後に観察すると、いの星座は(か·き)の向きに(15・30)度回転した位置に見える。これは.地球が(自転・公転)しているために起こる見かけの動きです。

2⃣左図は7月7日の20時,22時,24時に南の空のある星座を観察したものです

(1)ある星座の名前は__座です

(2)24時に観察したのは,図のあ~うのうち__です

3⃣ある日の18時に北の空を観察したら左図のあの位置に北と七星が見えた

(1)同じ日の22時には,北と七星は左図の__の位置に見える

(2)2ヵ月後の18時に観察すると,北と七星は左図の__の位置に見える

(3)2ヵ月後の22時に観察すると,北と七星は左図の__の位置に見える

この動画を見る

1⃣左図は9月12日の21時に北の空を観察したときのものです。

(1)ほとんど動かないあの星の名前は__です

(2)いの星座の名前は__座です

(3)1時間後に観察すると、いの星座は(か·き)の向きに(15・30)度回転した位置に見える。これは.地球が(自転・公転)しているために起こる見かけの動きです。

2⃣左図は7月7日の20時,22時,24時に南の空のある星座を観察したものです

(1)ある星座の名前は__座です

(2)24時に観察したのは,図のあ~うのうち__です

3⃣ある日の18時に北の空を観察したら左図のあの位置に北と七星が見えた

(1)同じ日の22時には,北と七星は左図の__の位置に見える

(2)2ヵ月後の18時に観察すると,北と七星は左図の__の位置に見える

(3)2ヵ月後の22時に観察すると,北と七星は左図の__の位置に見える

【中学受験理科】季節の星座が超分かる!夏・冬の大三角は語呂合わせでサクッと解決!【基礎】

単元:

#理科(中学受験)#地学分野

指導講師:

こばちゃん塾

問題文全文(内容文):

1⃣

(1)あは、__という星の位置です

(2)東の空の星の観察では図の__の向きで星座早見を持つ

2⃣

(1)夜空でもっとも明るく見える星を__

肉眼で見えるもっとも暗い星を__といい、1等級上がるごとに約__倍明るくなる

(2)次の星の色を㋐~㋔からそれぞれ選びましょう

①アンタレス( ) ②シリウス( )

③ベテルギウス( )④リゲル( )

㋐青白色 ㋑白色 ㋒黄色 ㋓だいだい色

3⃣

(1)夏の夜空に見える星のうち.こと座の①__、わし座の②__、③__の3つの1等星を結んでできる三角形を④__という。④は⑤__あたりに見られる。

(2)左図は冬の星空です。

①あーかの1等星の名前を答えましょう

あ( )い( )う( )え( )お( )か( )

②う、え、かの3つの1等星を結んでできる三角形を__という

*図は動画内参照

この動画を見る

1⃣

(1)あは、__という星の位置です

(2)東の空の星の観察では図の__の向きで星座早見を持つ

2⃣

(1)夜空でもっとも明るく見える星を__

肉眼で見えるもっとも暗い星を__といい、1等級上がるごとに約__倍明るくなる

(2)次の星の色を㋐~㋔からそれぞれ選びましょう

①アンタレス( ) ②シリウス( )

③ベテルギウス( )④リゲル( )

㋐青白色 ㋑白色 ㋒黄色 ㋓だいだい色

3⃣

(1)夏の夜空に見える星のうち.こと座の①__、わし座の②__、③__の3つの1等星を結んでできる三角形を④__という。④は⑤__あたりに見られる。

(2)左図は冬の星空です。

①あーかの1等星の名前を答えましょう

あ( )い( )う( )え( )お( )か( )

②う、え、かの3つの1等星を結んでできる三角形を__という

*図は動画内参照

【受験理科】気象:エルニーニョ現象とラニーニャ現象はどう違うの??

単元:

#理科(中学受験)#地学分野#理科(中学生)#地学

指導講師:

理数個別チャンネル

問題文全文(内容文):

エルニーニョ現象とラニーニャ現象の【雲の出来る場所】と【海水温】の関係とは??

この動画を見る

エルニーニョ現象とラニーニャ現象の【雲の出来る場所】と【海水温】の関係とは??

【中学受験理科の計算問題すべて集めました!】中学受験生必見です!!受験直前の総復習はコレだけやろう!【中学受験理科】【計算問題】【まとめ】【永久保存版】

単元:

#理科(中学受験)#物理分野#化学分野#生物分野#地学分野

指導講師:

こばちゃん塾

問題文全文(内容文):

・初期微動継続時間

下図のとき、震源から150km地点での初期微動継続時間を求めましょう。

・湿度

気温が25℃でろ点20℃の空気のしつ度は何%ですか?

・水100gにとける最大の重さ

(1)80℃の水150gにホウ酸20gを入れてかき混ぜると、ホウ酸が全てとけた。この水よう液にはホウ酸を最大であと何gとかすことができますか?

(2)80℃の水200gにホウ酸をとけるだけとかしました。この水よう液の温度を20℃にすると、ホウ酸の結晶は何g出てくるでしょうか?

・水よう液の濃さ

水100gに砂糖25gをとかしました。

この水よう液の濃さは何%?

・食塩水を混ぜる

5%の食塩水200gに12%の食塩水を何g加えたら、7%の食塩水になりますか?

・中和

ビーカーに塩酸20㎤を入れ,BTB液を加えると,液は黄色になりました。

ここに、ある濃さの水酸化ナトリウム水よう液を少しずつ加えていきました。

下の表はその時の結果です。

同じ塩酸30㎤に,今回と同じ濃さの水酸化ナトリウム水よう液を加えていくと,何㎤加えた時に,BTB液の色が緑になりますか?

・銅の酸化

2.0gの銅を空気中で熱すると2.5gの酸化銅ができます。

酸化銅7.5g中にふくまれる酸素は何g?

・てこと輪じく

下図のてこと輪じくは、いずれもつり合っています。

(1)棒の重さを考えない時、▢は何g?

(2)棒の重さが40gの時▢は何g?(棒の太さは一様)

(3)左図の軸じくで▢と△はいくつ?

・ばねののび

100gで4㎝伸びるばねを下図のようにつなげました。

このとき、全体ののびは何㎝になりますか?

・ふりこの周期

下図のとき、▢はいくつ?

・浮力

下図のように、ばねばかりにつるしたおもりを水(1.0g/㎤)とサラダ油(0.8g/㎤)に入れました。このときのばねばかりの値、▢と△をそれぞれ求めましょう。

・電気回路

下図の豆電球1つ、かん電池1つのとき、豆電球に流れる電流を「1」とする。

このとき、それぞれの図の豆電球とかん電池に流れる電流の値はいくつなりますか?

・音の速さと距離

私が上空を見ていると、公園の上空で花火が開くのが見え、その5秒後に音がきこえました。花火が開いた地点から私までは何kmですか?

(ただし、音の速さを340m/秒とする)

*図・表は動画内参照

この動画を見る

・初期微動継続時間

下図のとき、震源から150km地点での初期微動継続時間を求めましょう。

・湿度

気温が25℃でろ点20℃の空気のしつ度は何%ですか?

・水100gにとける最大の重さ

(1)80℃の水150gにホウ酸20gを入れてかき混ぜると、ホウ酸が全てとけた。この水よう液にはホウ酸を最大であと何gとかすことができますか?

(2)80℃の水200gにホウ酸をとけるだけとかしました。この水よう液の温度を20℃にすると、ホウ酸の結晶は何g出てくるでしょうか?

・水よう液の濃さ

水100gに砂糖25gをとかしました。

この水よう液の濃さは何%?

・食塩水を混ぜる

5%の食塩水200gに12%の食塩水を何g加えたら、7%の食塩水になりますか?

・中和

ビーカーに塩酸20㎤を入れ,BTB液を加えると,液は黄色になりました。

ここに、ある濃さの水酸化ナトリウム水よう液を少しずつ加えていきました。

下の表はその時の結果です。

同じ塩酸30㎤に,今回と同じ濃さの水酸化ナトリウム水よう液を加えていくと,何㎤加えた時に,BTB液の色が緑になりますか?

・銅の酸化

2.0gの銅を空気中で熱すると2.5gの酸化銅ができます。

酸化銅7.5g中にふくまれる酸素は何g?

・てこと輪じく

下図のてこと輪じくは、いずれもつり合っています。

(1)棒の重さを考えない時、▢は何g?

(2)棒の重さが40gの時▢は何g?(棒の太さは一様)

(3)左図の軸じくで▢と△はいくつ?

・ばねののび

100gで4㎝伸びるばねを下図のようにつなげました。

このとき、全体ののびは何㎝になりますか?

・ふりこの周期

下図のとき、▢はいくつ?

・浮力

下図のように、ばねばかりにつるしたおもりを水(1.0g/㎤)とサラダ油(0.8g/㎤)に入れました。このときのばねばかりの値、▢と△をそれぞれ求めましょう。

・電気回路

下図の豆電球1つ、かん電池1つのとき、豆電球に流れる電流を「1」とする。

このとき、それぞれの図の豆電球とかん電池に流れる電流の値はいくつなりますか?

・音の速さと距離

私が上空を見ていると、公園の上空で花火が開くのが見え、その5秒後に音がきこえました。花火が開いた地点から私までは何kmですか?

(ただし、音の速さを340m/秒とする)

*図・表は動画内参照

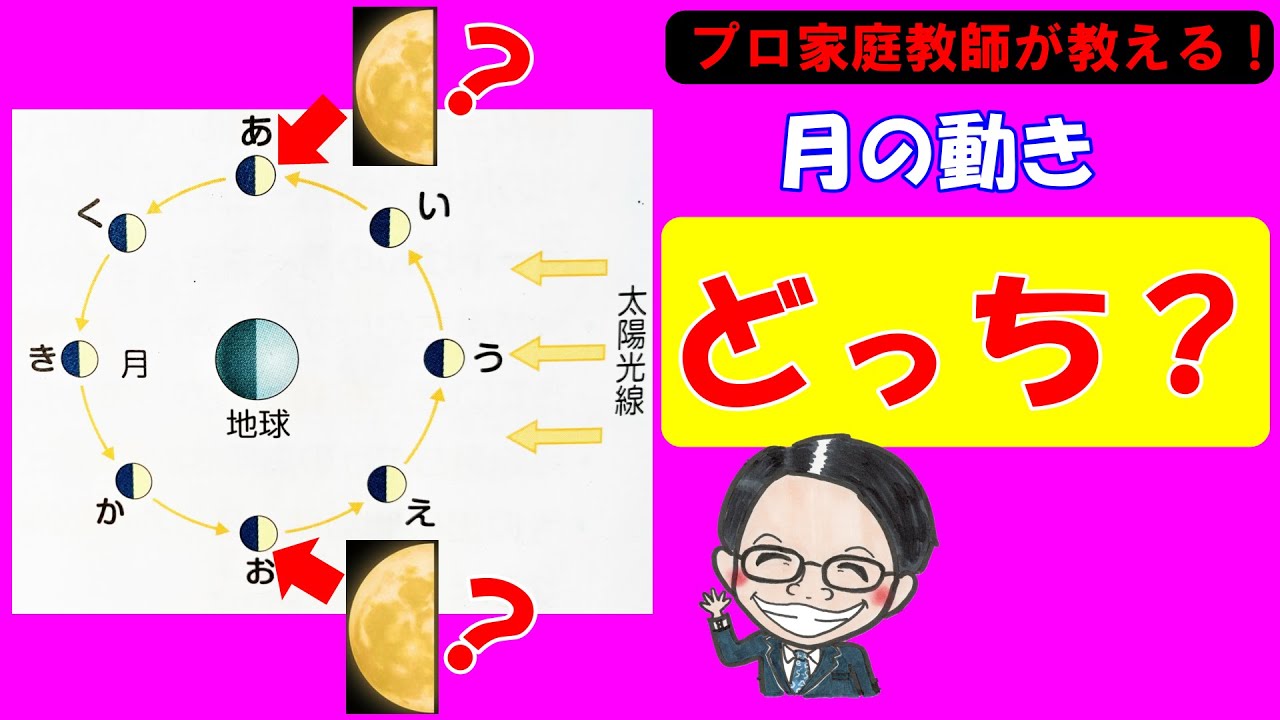

【受験理科】天体:その③『開成中学の入試問題を3分かからず解説!』

単元:

#理科(中学受験)#地学分野#理科過去問解説(学校別)#開成中学

指導講師:

理数個別チャンネル

問題文全文(内容文):

"あの"開成中学の入試問題を3分で!?

問1「ある日、東京で左半分が光っている月がちょうど真南に見えた。この時の月の位置はa~hのどれか?」

問2「この時の時刻として最も近い時刻はア~エのどれか?」

この動画を見る

"あの"開成中学の入試問題を3分で!?

問1「ある日、東京で左半分が光っている月がちょうど真南に見えた。この時の月の位置はa~hのどれか?」

問2「この時の時刻として最も近い時刻はア~エのどれか?」