問題文全文(内容文):

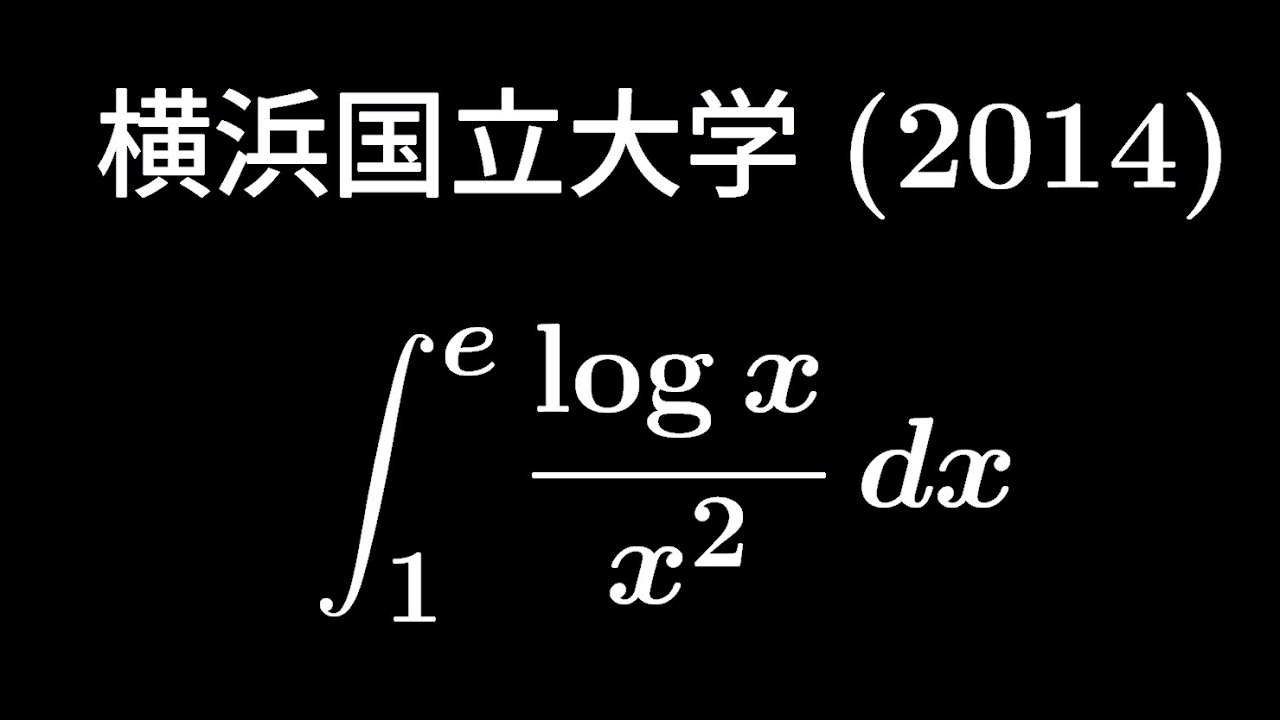

$\displaystyle \int_{1}^{e} \displaystyle \frac{log\ x}{x\{1+(log\ x)^2\}}dx$

出典:2011年岡山県立大学

$\displaystyle \int_{1}^{e} \displaystyle \frac{log\ x}{x\{1+(log\ x)^2\}}dx$

出典:2011年岡山県立大学

単元:

#大学入試過去問(数学)#学校別大学入試過去問解説(数学)#数学(高校生)#岡山県立大学

指導講師:

ますただ

問題文全文(内容文):

$\displaystyle \int_{1}^{e} \displaystyle \frac{log\ x}{x\{1+(log\ x)^2\}}dx$

出典:2011年岡山県立大学

$\displaystyle \int_{1}^{e} \displaystyle \frac{log\ x}{x\{1+(log\ x)^2\}}dx$

出典:2011年岡山県立大学

投稿日:2024.03.04