問題文全文(内容文):

同じものを含む順列解説動画です

同じものを含む順列解説動画です

チャプター:

00:00 はじまり

00:27 同じものを含む順列とは

01:24 一つ目の解き方

03:33 もう一つの解き方

04:29 解き方の整理

04:59 真面目な説明

06:15 例題一問

08:14 まとめ

08:43 まとめノート

単元:

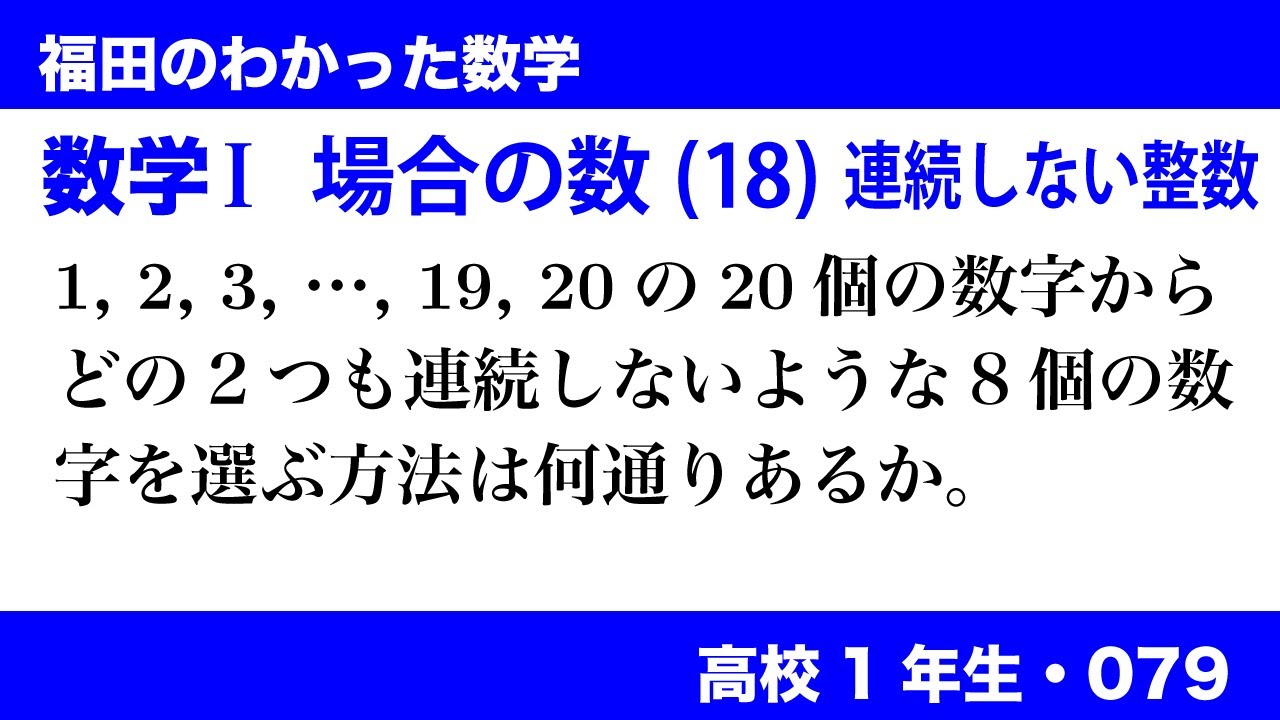

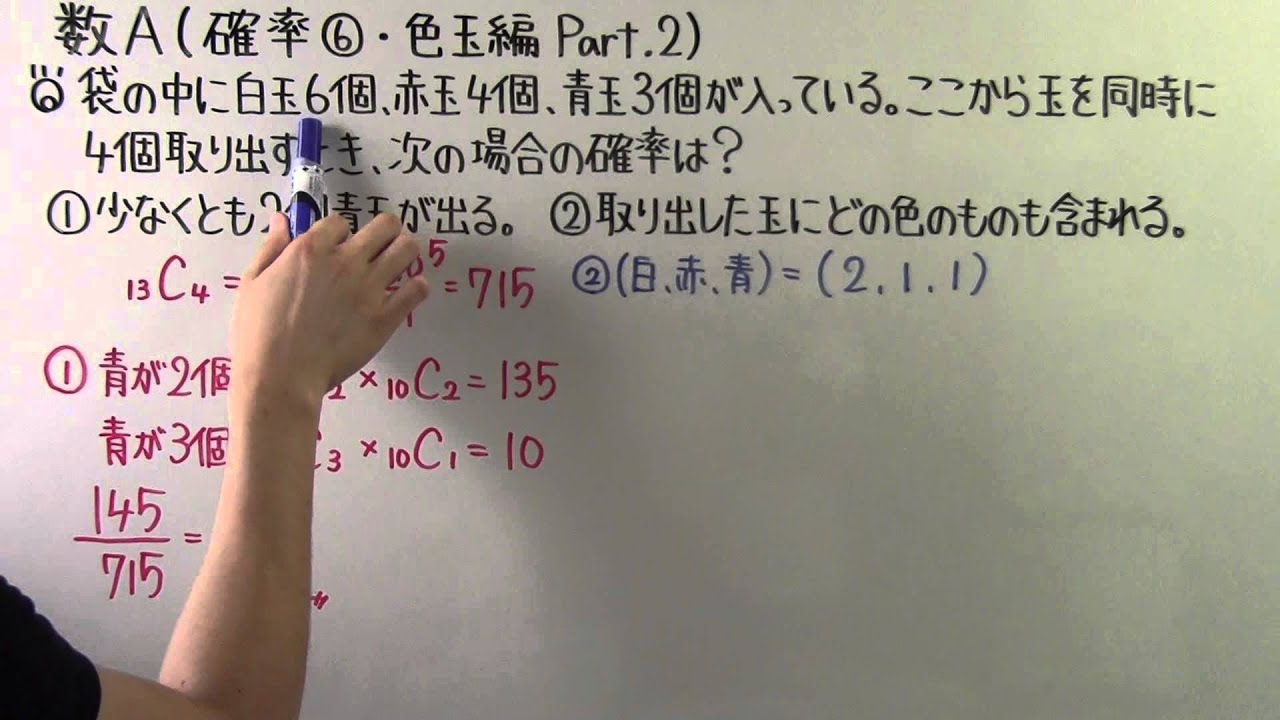

#数A#場合の数と確率#場合の数#数学(高校生)

指導講師:

【楽しい授業動画】あきとんとん

問題文全文(内容文):

同じものを含む順列解説動画です

同じものを含む順列解説動画です

投稿日:2020.06.23