問題文全文(内容文):

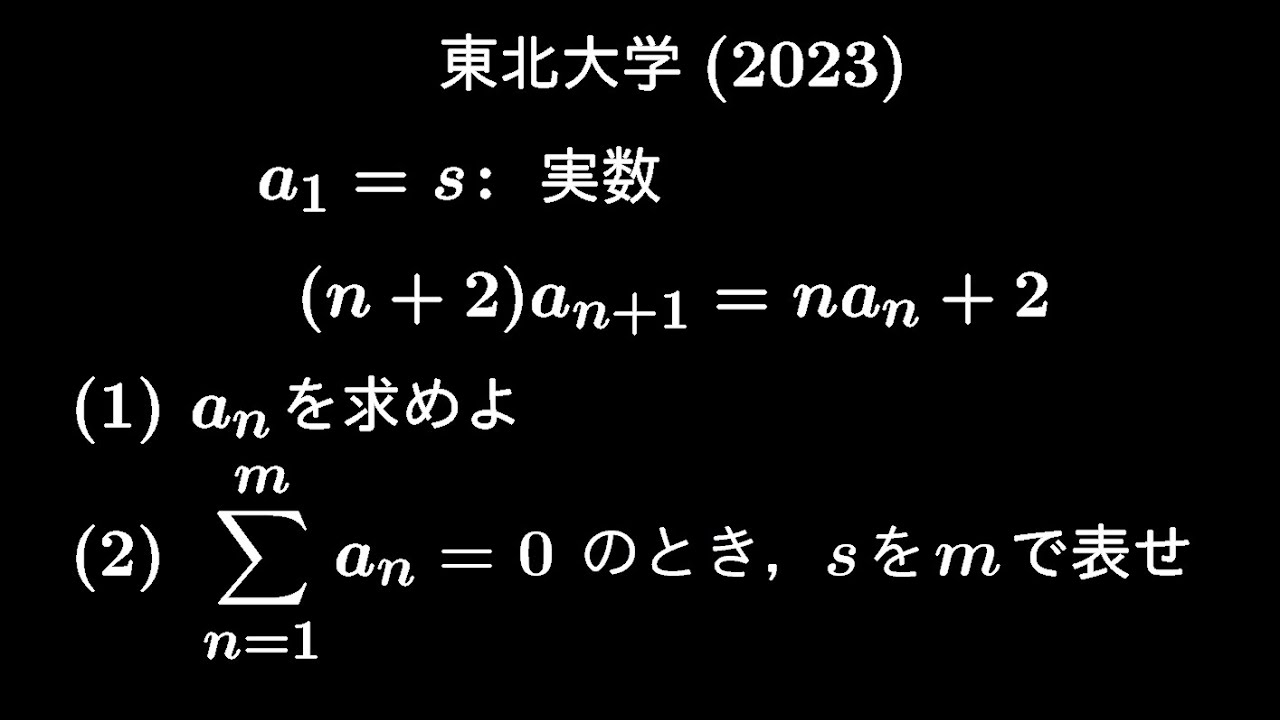

$\Large\boxed{2}$ $\alpha$を実数とする。数列$\left\{a_n\right\}$が

$a_1$=$\alpha$, $a_{n+1}$=|$a_n$-1|+$a_n$-1 (n=1,2,3,...)

で定められるとき、以下の問いに答えよ。

(1)$\alpha$≦1のとき、数列$\left\{a_n\right\}$の収束、発散を調べよ。

(2)$\alpha$>2のとき、数列$\left\{a_n\right\}$の収束、発散を調べよ。

(3)1<$\alpha$<$\frac{3}{2}$のとき、数列$\left\{a_n\right\}$の収束、発散を調べよ。

(4)$\frac{3}{2}≦\alpha$<2のとき、数列$\left\{a_n\right\}$の収束、発散を調べよ。

2023九州大学理系過去問

$\Large\boxed{2}$ $\alpha$を実数とする。数列$\left\{a_n\right\}$が

$a_1$=$\alpha$, $a_{n+1}$=|$a_n$-1|+$a_n$-1 (n=1,2,3,...)

で定められるとき、以下の問いに答えよ。

(1)$\alpha$≦1のとき、数列$\left\{a_n\right\}$の収束、発散を調べよ。

(2)$\alpha$>2のとき、数列$\left\{a_n\right\}$の収束、発散を調べよ。

(3)1<$\alpha$<$\frac{3}{2}$のとき、数列$\left\{a_n\right\}$の収束、発散を調べよ。

(4)$\frac{3}{2}≦\alpha$<2のとき、数列$\left\{a_n\right\}$の収束、発散を調べよ。

2023九州大学理系過去問

単元:

#大学入試過去問(数学)#数列#関数と極限#数列の極限#学校別大学入試過去問解説(数学)#数学(高校生)#九州大学#数B#数Ⅲ

指導講師:

福田次郎

問題文全文(内容文):

$\Large\boxed{2}$ $\alpha$を実数とする。数列$\left\{a_n\right\}$が

$a_1$=$\alpha$, $a_{n+1}$=|$a_n$-1|+$a_n$-1 (n=1,2,3,...)

で定められるとき、以下の問いに答えよ。

(1)$\alpha$≦1のとき、数列$\left\{a_n\right\}$の収束、発散を調べよ。

(2)$\alpha$>2のとき、数列$\left\{a_n\right\}$の収束、発散を調べよ。

(3)1<$\alpha$<$\frac{3}{2}$のとき、数列$\left\{a_n\right\}$の収束、発散を調べよ。

(4)$\frac{3}{2}≦\alpha$<2のとき、数列$\left\{a_n\right\}$の収束、発散を調べよ。

2023九州大学理系過去問

$\Large\boxed{2}$ $\alpha$を実数とする。数列$\left\{a_n\right\}$が

$a_1$=$\alpha$, $a_{n+1}$=|$a_n$-1|+$a_n$-1 (n=1,2,3,...)

で定められるとき、以下の問いに答えよ。

(1)$\alpha$≦1のとき、数列$\left\{a_n\right\}$の収束、発散を調べよ。

(2)$\alpha$>2のとき、数列$\left\{a_n\right\}$の収束、発散を調べよ。

(3)1<$\alpha$<$\frac{3}{2}$のとき、数列$\left\{a_n\right\}$の収束、発散を調べよ。

(4)$\frac{3}{2}≦\alpha$<2のとき、数列$\left\{a_n\right\}$の収束、発散を調べよ。

2023九州大学理系過去問

投稿日:2023.06.08