問題文全文(内容文):

△ABC=?

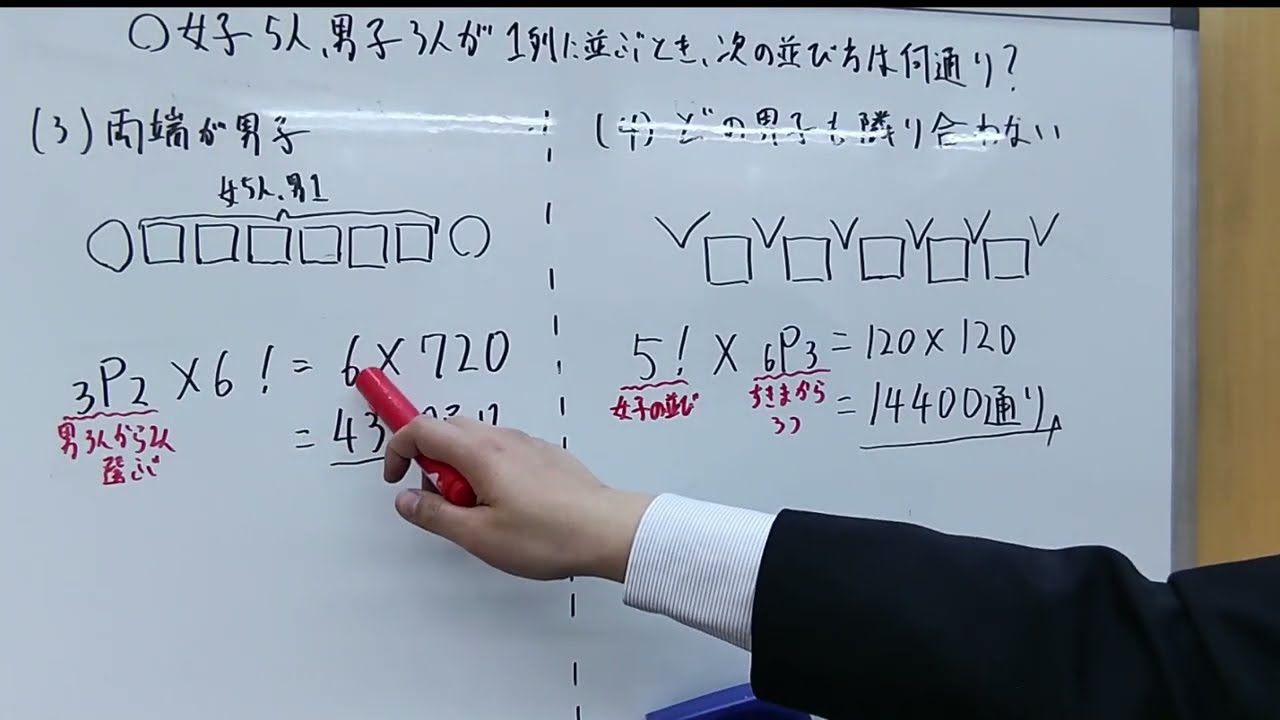

*図は動画内参照

△ABC=?

*図は動画内参照

単元:

#数A#図形の性質#三角形の辺の比(内分・外分・二等分線)#数学(高校生)

指導講師:

数学を数楽に

問題文全文(内容文):

△ABC=?

*図は動画内参照

△ABC=?

*図は動画内参照

投稿日:2023.05.09