問題文全文(内容文):

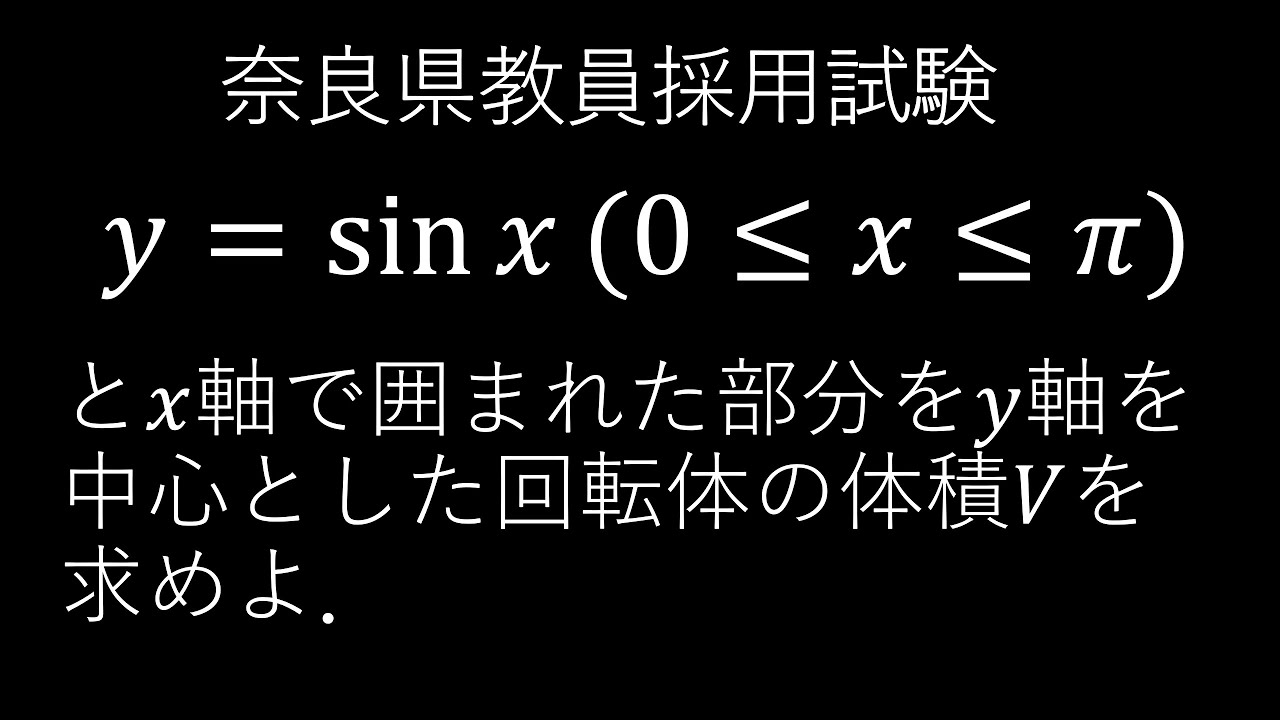

次の直線で囲まれた図形をx軸の周りに1回転してできる回転体の体積を求めよ。

y=2x+3

x=0

x=2

x軸

次の直線で囲まれた図形をx軸の周りに1回転してできる回転体の体積を求めよ。

y=2x+3

x=0

x=2

x軸

チャプター:

0:00 オープニング

0:05 x軸の周りに1回転してできる回転体の体積の考え方!

1:24 問題文

1:32 問題解説

2:08 名言

単元:

#数Ⅱ#微分法と積分法#面積、体積#数学(高校生)

指導講師:

理数個別チャンネル

問題文全文(内容文):

次の直線で囲まれた図形をx軸の周りに1回転してできる回転体の体積を求めよ。

y=2x+3

x=0

x=2

x軸

次の直線で囲まれた図形をx軸の周りに1回転してできる回転体の体積を求めよ。

y=2x+3

x=0

x=2

x軸

投稿日:2020.06.17