確率分布

確率分布

確率分布

確率分布

【数B】確率分布と統計的推測:正規分布を使って上位何人目か考えてみよう!

単元:

#確率分布と統計的な推測#確率分布#数学(高校生)

指導講師:

理数個別チャンネル

問題文全文(内容文):

1学年600人の生徒が数学Bのテストを受けた。

母集団がN(60,25)に従うとき、70点を取った生徒は上位何番目?

標準正規分布を用いて求めよう!正規分布表を使います。

この動画を見る

1学年600人の生徒が数学Bのテストを受けた。

母集団がN(60,25)に従うとき、70点を取った生徒は上位何番目?

標準正規分布を用いて求めよう!正規分布表を使います。

【数B】確率分布:<分散の計算に注意!>2つの確率変数の和の期待値・分散

単元:

#確率分布と統計的な推測#確率分布#数学(高校生)

指導講師:

理数個別チャンネル

問題文全文(内容文):

(2つの確率の和の期待値・分散の求め方と例)

赤のコイン2枚投げて表の出た枚数をX,青のコイン1枚投げて表の出た枚数をYとするとき、X+Yの期待値・分散を求めよう

この動画を見る

(2つの確率の和の期待値・分散の求め方と例)

赤のコイン2枚投げて表の出た枚数をX,青のコイン1枚投げて表の出た枚数をYとするとき、X+Yの期待値・分散を求めよう

【数B】確率分布:変量の変換公式 こう覚えておけばOK!

単元:

#確率分布と統計的な推測#確率分布#数学(高校生)

指導講師:

理数個別チャンネル

問題文全文(内容文):

XからYに確率変数を$Y=aX+b$で変換する場合の期待値、分散、標準偏差の公式

この動画を見る

XからYに確率変数を$Y=aX+b$で変換する場合の期待値、分散、標準偏差の公式

【数B】確率分布:確率分布表から分散を求めよう!

単元:

#確率分布と統計的な推測#確率分布#数学(高校生)

指導講師:

理数個別チャンネル

問題文全文(内容文):

確率変数Xが,X=0,1,2にあたる確率を1/6,1/3,1/2としたとき、分散V(X)の値

この動画を見る

確率変数Xが,X=0,1,2にあたる確率を1/6,1/3,1/2としたとき、分散V(X)の値

【数B】確率分布:期待値の計算と意味をコンパクトに教えます!

【数B】確率分布:確率変数と確率分布を基本から解説します!!

単元:

#確率分布と統計的な推測#確率分布#数学(高校生)

指導講師:

理数個別チャンネル

問題文全文(内容文):

確率変数と確率分布を基本から解説します!!

サイコロ1回振ったとき、確率分布表を書いてみましょう!

この動画を見る

確率変数と確率分布を基本から解説します!!

サイコロ1回振ったとき、確率分布表を書いてみましょう!

血液型ガチャ 愛知医科大

単元:

#確率分布と統計的な推測#確率分布#数B

指導講師:

鈴木貫太郎

問題文全文(内容文):

血液型$AB$の割合を$10$%とする.

$\Box$人以上集めればその中に少なくとも1人以上$AB$型がいる確率が$99$%以上となる.

$\Box$を求めよ.

この動画を見る

血液型$AB$の割合を$10$%とする.

$\Box$人以上集めればその中に少なくとも1人以上$AB$型がいる確率が$99$%以上となる.

$\Box$を求めよ.

共通テスト第2日程2021年数学詳しい解説〜共通テスト第2日程2021年2B第3問〜確率分布と統計

単元:

#大学入試過去問(数学)#確率分布と統計的な推測#確率分布#センター試験・共通テスト関連#共通テスト#数学(高校生)#数B

指導講師:

福田次郎

問題文全文(内容文):

${\large第3問}$

ある大学には、多くの留学生が在籍している。この大学の留学生に対して学習や生活を支援する

留学生センターでは、留学生の日本語の学習状況について関心を寄せている。

(1)この大学では、留学生に対する授業として、いかに示す三つの日本語学習コースがある。

初級コース:1週間に10時間の日本語の授業を行う

中級コース:1週間に8時間の日本語の授業を行う

上級コース:1週間に6時間の日本語の授業を行う

すべての留学生が三つのコースのうち、いずれか一つのコースのみに登録する

ことになっている。留学生全体における各コースに登録した留学生の割合は、

それぞれ 初級コース:20%, 中級コース:35%, 上級コース:$\boxed{\ \ アイ\ \ }%$

であった。ただし、数値はすべて正確な値であり、四捨五入されていないものとする。

この留学生の集団において、一人を無作為に抽出したとき、その留学生が1週間に

受講する日本語学習コースの授業の時間数を表す確率変数をXとする。

$X$の平均(期待値)は$\displaystyle \frac{\boxed{\ \ ウエ\ \ }}{2}$であり、$X$の分散は$\displaystyle \frac{\boxed{\ \ オカ\ \ }}{20}$である。

次に、留学生全体を母集団とし、$a$人を無作為に抽出した時、初級コースに登録した人数

を表す確率変数を$Y$とすると、$Y$は二項分布に従う。このとき、$Y$の平均$E(Y)$は

$E(Y)=\displaystyle \frac{\boxed{\ \ キ\ \ }}{\boxed{\ \ ク\ \ }}$

である。

また、上級コースに登録した人数を表す確率変数を$Z$とすると、$Z$は二項分布に従う。

$Y,Z$の標準偏差をそれぞれ$\delta(Y),\delta(Z)$とすると

$\displaystyle \frac{\delta(Z)}{\delta(Y)}=\displaystyle \frac{\boxed{\ \ ケ\ \ }\sqrt{\boxed{\ \ コサ\ \ }}}{\boxed{\ \ シ\ \ }}$

である。

ここで、$a=100$としたとき、無作為に抽出された留学生のうち、初級コースに

登録した留学生が28人以上となる確率を$p$とする。$a=100$は十分大きいので、

$Y$は近似的に正規分布に従う。このことを用いて$p$の近似値を求めると、

$p=\boxed{\boxed{\ \ ス\ \ }}$である。

$\boxed{\boxed{\ \ ス\ \ }}$については。最も適当なものを、次の⓪~⑤のうちから一つ選べ。

⓪$0.002$ ①$0.023$ ②$0.228$ ③$0.477$ ④$0.480$ ⑤$0.977$

(2)40人の留学生を無作為に抽出し、ある1週間における留学生の日本語学習コース

以外の日本語の学習時間(分)を調査した。ただし、日本語の学習時間は母平均$m$,

母分散$\delta^2$の分布に従うものとする。

母分散$\delta^2$を$640$と仮定すると、標本平均の標準偏差は$\boxed{\ \ セ\ \ }$となる。

調査の結果、40人の学習時間の平均値は120であった。標本平均が近似的に

正規分布に従うとして、母平均$m$に対する信頼度95%の信頼区間を$C_1 \leqq m \leqq C_2$とすると

$C_1=\boxed{\ \ ソタチ\ \ }.\boxed{\ \ ツテ\ \ },$

$C_2=\boxed{\ \ トナニ\ \ }.\boxed{\ \ ヌネ\ \ }$

である。

(3)(2)の調査とは別に、日本語の学習時間を再度調査することになった。そこで、

50人の留学生を無作為に抽出し、調査した結果、学習時間の平均値は120であった。

母分散$\delta^2$を640と仮定したとき、母平均$m$に対する信頼度95%の信頼区間を

$D_1 \leqq m \leqq D_2$とすると、$\boxed{\boxed{\ \ ノ\ \ }}$が成り立つ。

一方、母分散$\delta^2$を960と仮定したとき、母平均$m$に対する信頼度95%の

信頼区間を$E_1 \leqq m \leqq E_2$とする。このとき、$D_2-D_1=E_2-E_1$と

なるためには、標本の大きさを50の$\boxed{\ \ ハ\ \ }.\boxed{\ \ ヒ\ \ }$倍にする必要がある。

$\boxed{\boxed{\ \ ノ\ \ }}$の解答群

⓪$D_1 \lt C_1$かつ$D_2 \lt C_2$ ①$D_1 \lt C_1$かつ$D_2 \gt C_2$

②$D_1 \gt C_1$かつ$D_2 \lt C_2$ ③$D_1 \gt C_1$かつ$D_2 \gt C_2$

2021共通テスト過去問

この動画を見る

${\large第3問}$

ある大学には、多くの留学生が在籍している。この大学の留学生に対して学習や生活を支援する

留学生センターでは、留学生の日本語の学習状況について関心を寄せている。

(1)この大学では、留学生に対する授業として、いかに示す三つの日本語学習コースがある。

初級コース:1週間に10時間の日本語の授業を行う

中級コース:1週間に8時間の日本語の授業を行う

上級コース:1週間に6時間の日本語の授業を行う

すべての留学生が三つのコースのうち、いずれか一つのコースのみに登録する

ことになっている。留学生全体における各コースに登録した留学生の割合は、

それぞれ 初級コース:20%, 中級コース:35%, 上級コース:$\boxed{\ \ アイ\ \ }%$

であった。ただし、数値はすべて正確な値であり、四捨五入されていないものとする。

この留学生の集団において、一人を無作為に抽出したとき、その留学生が1週間に

受講する日本語学習コースの授業の時間数を表す確率変数をXとする。

$X$の平均(期待値)は$\displaystyle \frac{\boxed{\ \ ウエ\ \ }}{2}$であり、$X$の分散は$\displaystyle \frac{\boxed{\ \ オカ\ \ }}{20}$である。

次に、留学生全体を母集団とし、$a$人を無作為に抽出した時、初級コースに登録した人数

を表す確率変数を$Y$とすると、$Y$は二項分布に従う。このとき、$Y$の平均$E(Y)$は

$E(Y)=\displaystyle \frac{\boxed{\ \ キ\ \ }}{\boxed{\ \ ク\ \ }}$

である。

また、上級コースに登録した人数を表す確率変数を$Z$とすると、$Z$は二項分布に従う。

$Y,Z$の標準偏差をそれぞれ$\delta(Y),\delta(Z)$とすると

$\displaystyle \frac{\delta(Z)}{\delta(Y)}=\displaystyle \frac{\boxed{\ \ ケ\ \ }\sqrt{\boxed{\ \ コサ\ \ }}}{\boxed{\ \ シ\ \ }}$

である。

ここで、$a=100$としたとき、無作為に抽出された留学生のうち、初級コースに

登録した留学生が28人以上となる確率を$p$とする。$a=100$は十分大きいので、

$Y$は近似的に正規分布に従う。このことを用いて$p$の近似値を求めると、

$p=\boxed{\boxed{\ \ ス\ \ }}$である。

$\boxed{\boxed{\ \ ス\ \ }}$については。最も適当なものを、次の⓪~⑤のうちから一つ選べ。

⓪$0.002$ ①$0.023$ ②$0.228$ ③$0.477$ ④$0.480$ ⑤$0.977$

(2)40人の留学生を無作為に抽出し、ある1週間における留学生の日本語学習コース

以外の日本語の学習時間(分)を調査した。ただし、日本語の学習時間は母平均$m$,

母分散$\delta^2$の分布に従うものとする。

母分散$\delta^2$を$640$と仮定すると、標本平均の標準偏差は$\boxed{\ \ セ\ \ }$となる。

調査の結果、40人の学習時間の平均値は120であった。標本平均が近似的に

正規分布に従うとして、母平均$m$に対する信頼度95%の信頼区間を$C_1 \leqq m \leqq C_2$とすると

$C_1=\boxed{\ \ ソタチ\ \ }.\boxed{\ \ ツテ\ \ },$

$C_2=\boxed{\ \ トナニ\ \ }.\boxed{\ \ ヌネ\ \ }$

である。

(3)(2)の調査とは別に、日本語の学習時間を再度調査することになった。そこで、

50人の留学生を無作為に抽出し、調査した結果、学習時間の平均値は120であった。

母分散$\delta^2$を640と仮定したとき、母平均$m$に対する信頼度95%の信頼区間を

$D_1 \leqq m \leqq D_2$とすると、$\boxed{\boxed{\ \ ノ\ \ }}$が成り立つ。

一方、母分散$\delta^2$を960と仮定したとき、母平均$m$に対する信頼度95%の

信頼区間を$E_1 \leqq m \leqq E_2$とする。このとき、$D_2-D_1=E_2-E_1$と

なるためには、標本の大きさを50の$\boxed{\ \ ハ\ \ }.\boxed{\ \ ヒ\ \ }$倍にする必要がある。

$\boxed{\boxed{\ \ ノ\ \ }}$の解答群

⓪$D_1 \lt C_1$かつ$D_2 \lt C_2$ ①$D_1 \lt C_1$かつ$D_2 \gt C_2$

②$D_1 \gt C_1$かつ$D_2 \lt C_2$ ③$D_1 \gt C_1$かつ$D_2 \gt C_2$

2021共通テスト過去問

共通テスト2021年詳しい解説〜共通テスト2021年2B第3問〜統計

単元:

#数学(中学生)#大学入試過去問(数学)#確率分布と統計的な推測#確率分布#統計的な推測#センター試験・共通テスト関連#共通テスト#数学(高校生)#数B

指導講師:

福田次郎

問題文全文(内容文):

${\large第3問}$

Q高校の校長先生は、ある日、新聞で高校生の読書に関する記事を読んだ。そこで、

Q高校の生徒全員を対象に、直前の1週間の読書時間に関して、100人の

生徒を無作為に抽出して調査を行った。その結果、100人の生徒のうち、この

1週間に全く読書をしなかった生徒が36人であり、100人の生徒のこの1週間の

読書時間(分)の平均値は204であった。Q高校の生徒全員のこの1週間の読書時間

の母平均を$m$, 母標準偏差を150とする。

(1)全く読書をしなかった生徒の母比率を0.5とする。このとき、100人の無作為標本の

うちで全く読書をしなかった生徒の数を表す確率変数をXとすると、$X$は$\boxed{\boxed{\ \ ア\ \ }}$

に従う。また、Xの平均(期待値)は$\boxed{\ \ イウ\ \ }$、標準偏差は$\boxed{\ \ エ\ \ }$である。

$\boxed{\boxed{\ \ ア\ \ }}$については、最も適当なものを、次の⓪~⑤のうちから一つ選べ。

⓪正規分布$N(0,1)$

①二項分布$B(0,1)$

②正規分布$N(100,0.5)$

③二項分布$B(100,0.5)$

④正規分布$N(100,36)$

⑤二項分布$B(100,36)$

(2)標本の大きさ100は十分に大きいので、100人のうち全く読書をしなかった生徒

の数は近似的に正規分布に従う。

全く読書をしなかった生徒の母比率を0.5とするとき、全く読書をしなかった生徒

が36人以下となる確率を$p_5$とおく。$p_5$の近似値を求めると、$p_5=\boxed{\boxed{\ \ オ\ \ }}$である。

また、全く読書をしなかった生徒の母比率を0.4とするとき、全く読書をしなかった

生徒が36人以下となる確率を$p_4$とおくと、$\boxed{\boxed{\ \ カ\ \ }}$である。

$\boxed{\boxed{\ \ オ\ \ }}$については、最も適当なものを、次の⓪~⑤のうちから一つ選べ。

⓪$0.001$

①$0.003$

②$0.026$

③$0.050$

④$0.133$

⑤$0.497$

$\boxed{\boxed{\ \ カ\ \ }}$の解答群

⓪$p_4 \lt p_5$

①$p_4 = p_5$

②$p_4 \gt p_5$

(3)1週間の読書時間の母平均$m$に対する信頼度95%の信頼区間を

$C_1 \leqq m \leqq C_2$とする。標本の大きさ100は十分大きいことと、1週間

の読書時間の標本平均が204、母標準偏差が150であることを用いると、

$C_1+C_2=\boxed{\ \ キクケ\ \ }$、$C_2-C_1=\boxed{\ \ コサ\ \ }.\boxed{\ \ シ\ \ }$であることがわかる。

また、母平均$m$と$C_1,C_2$については$\boxed{\boxed{\ \ ス\ \ }}$。

$\boxed{\boxed{\ \ ス\ \ }}$の解答群

⓪$C_1 \leqq m \leqq C_2$が必ず成り立つ

①$m \leqq C_2$は必ず成り立つが、$C_1 \leqq m$が成り立つとは限らない

②$C_1 \leqq m$は必ず成り立つが、$m \leqq C_2$が成り立つとは限らない

③$C_1 \leqq m$も$m \leqq C_2$も成り立つとは限らない

(4)Q高校の図書委員長も、校長先生と同じ新聞記事を読んだため、校長先生が

調査をしていることを知らずに、図書委員会として校長先生と同様の調査を

独自に行った。ただし、調査期間は校長先生による調査と同じ直前の1週間であり、

対象をQ高校の生徒全員として100人の生徒を無作為に抽出した。その調査における

全く読書をしなかった生徒の数を$n$とする。

校長先生の調査結果によると全く読書をしなかった生徒は36人であり、

$\boxed{\boxed{\ \ セ\ \ }}$。

$\boxed{\boxed{\ \ セ\ \ }}$の解答群

⓪$n$は必ず36に等しい

①$n$は必ず36未満である

②$n$は必ず36より大きい

③$n$と36との大小はわからない

(5)(4)の図書委員会が行った調査結果による母平均$m$に対する信頼度95%の

信頼区間を$D_1 \leqq m \leqq D_2$、校長先生が行った調査結果による母平均$m$に対す

る信頼度95%の信頼区間を(3)の$C_1 \leqq m \leqq C_2$とする。ただし、母集団は同一

であり、1週間の読書時間の母標準偏差は150とする。

このとき、次の⓪~⑤のうち、正しいものは$\boxed{\boxed{\ \ ソ\ \ }}と\boxed{\boxed{\ \ タ\ \ }}$である。

$\boxed{\boxed{\ \ ソ\ \ }}$, $\boxed{\boxed{\ \ タ\ \ }}$の解答群(解答の順序は問わない。)

⓪$C_1=D_1とC_2=D_2$が必ず成り立つ。

①$C_1 \lt D_2$または$D_1 \lt C_2$のどちらか一方のみが成り立つ。

②$D_2 \lt C_1$または$C_2 \lt D_1$となる場合もある。

③$C_2-C_1 \gt D_2-D_1$が必ず成り立つ。

④$C_2-C_1 = D_2-D_1$が必ず成り立つ。

⑤$C_2-C_1 \lt D_2-D_1$が必ず成り立つ。

2021共通テスト過去問

この動画を見る

${\large第3問}$

Q高校の校長先生は、ある日、新聞で高校生の読書に関する記事を読んだ。そこで、

Q高校の生徒全員を対象に、直前の1週間の読書時間に関して、100人の

生徒を無作為に抽出して調査を行った。その結果、100人の生徒のうち、この

1週間に全く読書をしなかった生徒が36人であり、100人の生徒のこの1週間の

読書時間(分)の平均値は204であった。Q高校の生徒全員のこの1週間の読書時間

の母平均を$m$, 母標準偏差を150とする。

(1)全く読書をしなかった生徒の母比率を0.5とする。このとき、100人の無作為標本の

うちで全く読書をしなかった生徒の数を表す確率変数をXとすると、$X$は$\boxed{\boxed{\ \ ア\ \ }}$

に従う。また、Xの平均(期待値)は$\boxed{\ \ イウ\ \ }$、標準偏差は$\boxed{\ \ エ\ \ }$である。

$\boxed{\boxed{\ \ ア\ \ }}$については、最も適当なものを、次の⓪~⑤のうちから一つ選べ。

⓪正規分布$N(0,1)$

①二項分布$B(0,1)$

②正規分布$N(100,0.5)$

③二項分布$B(100,0.5)$

④正規分布$N(100,36)$

⑤二項分布$B(100,36)$

(2)標本の大きさ100は十分に大きいので、100人のうち全く読書をしなかった生徒

の数は近似的に正規分布に従う。

全く読書をしなかった生徒の母比率を0.5とするとき、全く読書をしなかった生徒

が36人以下となる確率を$p_5$とおく。$p_5$の近似値を求めると、$p_5=\boxed{\boxed{\ \ オ\ \ }}$である。

また、全く読書をしなかった生徒の母比率を0.4とするとき、全く読書をしなかった

生徒が36人以下となる確率を$p_4$とおくと、$\boxed{\boxed{\ \ カ\ \ }}$である。

$\boxed{\boxed{\ \ オ\ \ }}$については、最も適当なものを、次の⓪~⑤のうちから一つ選べ。

⓪$0.001$

①$0.003$

②$0.026$

③$0.050$

④$0.133$

⑤$0.497$

$\boxed{\boxed{\ \ カ\ \ }}$の解答群

⓪$p_4 \lt p_5$

①$p_4 = p_5$

②$p_4 \gt p_5$

(3)1週間の読書時間の母平均$m$に対する信頼度95%の信頼区間を

$C_1 \leqq m \leqq C_2$とする。標本の大きさ100は十分大きいことと、1週間

の読書時間の標本平均が204、母標準偏差が150であることを用いると、

$C_1+C_2=\boxed{\ \ キクケ\ \ }$、$C_2-C_1=\boxed{\ \ コサ\ \ }.\boxed{\ \ シ\ \ }$であることがわかる。

また、母平均$m$と$C_1,C_2$については$\boxed{\boxed{\ \ ス\ \ }}$。

$\boxed{\boxed{\ \ ス\ \ }}$の解答群

⓪$C_1 \leqq m \leqq C_2$が必ず成り立つ

①$m \leqq C_2$は必ず成り立つが、$C_1 \leqq m$が成り立つとは限らない

②$C_1 \leqq m$は必ず成り立つが、$m \leqq C_2$が成り立つとは限らない

③$C_1 \leqq m$も$m \leqq C_2$も成り立つとは限らない

(4)Q高校の図書委員長も、校長先生と同じ新聞記事を読んだため、校長先生が

調査をしていることを知らずに、図書委員会として校長先生と同様の調査を

独自に行った。ただし、調査期間は校長先生による調査と同じ直前の1週間であり、

対象をQ高校の生徒全員として100人の生徒を無作為に抽出した。その調査における

全く読書をしなかった生徒の数を$n$とする。

校長先生の調査結果によると全く読書をしなかった生徒は36人であり、

$\boxed{\boxed{\ \ セ\ \ }}$。

$\boxed{\boxed{\ \ セ\ \ }}$の解答群

⓪$n$は必ず36に等しい

①$n$は必ず36未満である

②$n$は必ず36より大きい

③$n$と36との大小はわからない

(5)(4)の図書委員会が行った調査結果による母平均$m$に対する信頼度95%の

信頼区間を$D_1 \leqq m \leqq D_2$、校長先生が行った調査結果による母平均$m$に対す

る信頼度95%の信頼区間を(3)の$C_1 \leqq m \leqq C_2$とする。ただし、母集団は同一

であり、1週間の読書時間の母標準偏差は150とする。

このとき、次の⓪~⑤のうち、正しいものは$\boxed{\boxed{\ \ ソ\ \ }}と\boxed{\boxed{\ \ タ\ \ }}$である。

$\boxed{\boxed{\ \ ソ\ \ }}$, $\boxed{\boxed{\ \ タ\ \ }}$の解答群(解答の順序は問わない。)

⓪$C_1=D_1とC_2=D_2$が必ず成り立つ。

①$C_1 \lt D_2$または$D_1 \lt C_2$のどちらか一方のみが成り立つ。

②$D_2 \lt C_1$または$C_2 \lt D_1$となる場合もある。

③$C_2-C_1 \gt D_2-D_1$が必ず成り立つ。

④$C_2-C_1 = D_2-D_1$が必ず成り立つ。

⑤$C_2-C_1 \lt D_2-D_1$が必ず成り立つ。

2021共通テスト過去問

2020年センター試験解説。福田の入試問題解説〜2020年センター試験IIB第5問〜確率分布と統計的な推測

単元:

#大学入試過去問(数学)#確率分布と統計的な推測#確率分布#統計的な推測#センター試験・共通テスト関連#センター試験#数学(高校生)#数B

指導講師:

福田次郎

問題文全文(内容文):

${\large第5問}$

ある市の市立図書館の利用状況について調査を行った。

(1)ある高校の生徒720人全員を対象に、ある1週間に市立図書館で借りた本の

冊数について調査を行った。

その結果、1冊も借りなかった生徒が612人、1冊借りた生徒が54人、

2冊借りた生徒が36人であり、3冊借りた生徒が18人であった。

4冊以上借りた生徒はいなかった。

この高校の生徒から1人を無作為に選んだ時、その生徒が借りた本の冊数

を表す確率変数を$X$とする。

このとき、$X$の平均(期待値)は$E(X)=\displaystyle \frac{\boxed{\ \ ア\ \ }}{\boxed{\ \ イ\ \ }}$であり、$X^2$の平均は

$E(X^2)=\displaystyle \frac{\boxed{\ \ ウ\ \ }}{\boxed{\ \ エ\ \ }}$である。よって、$X$の標準偏差は

$\sigma(X)=\displaystyle \frac{\sqrt{\boxed{\ \ オ\ \ }}}{\boxed{\ \ カ\ \ }}\displaystyle$ である。

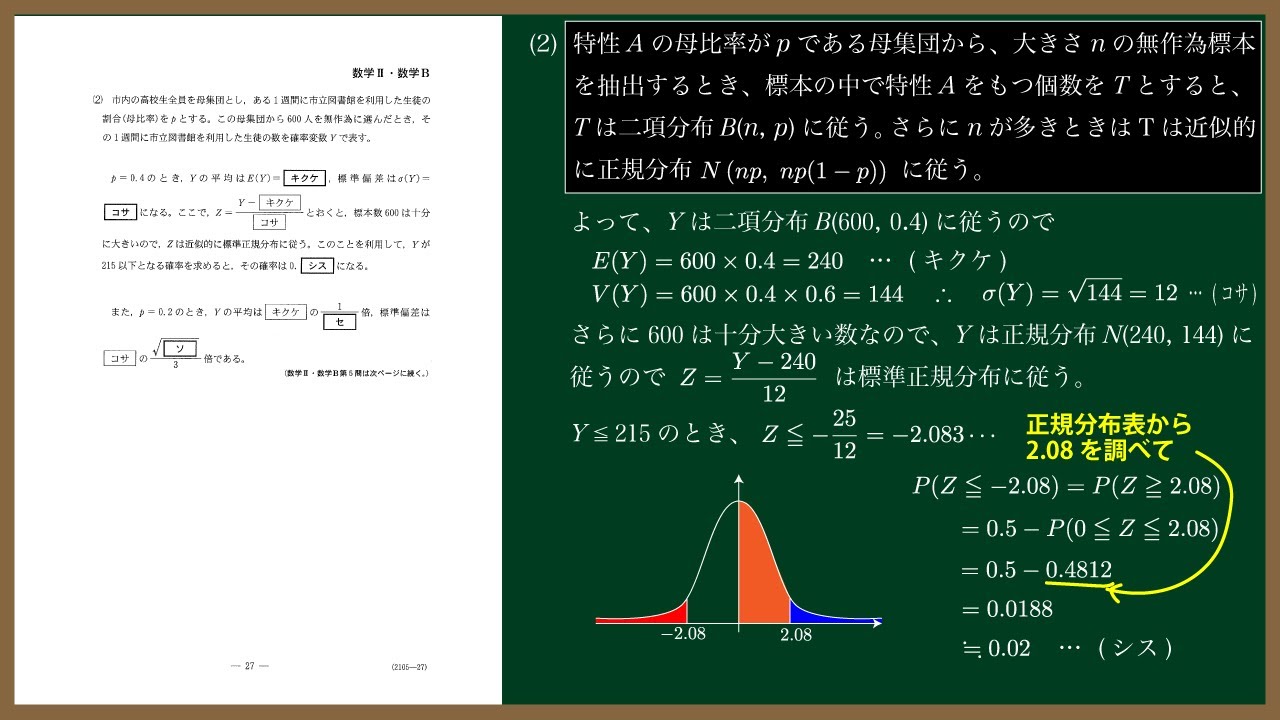

(2)市内の高校生全員を母集団とし、ある1週間に市立図書館を利用した生徒の

割合(母比率)を$p$とする。この母集団から600人を無作為に選んだ時、その

1週間に市立図書館を利用した生徒の数を確率変数$Y$で表す。

$p=0.4$のとき、$Y$の平均は$E(Y)=\boxed{\ \ キクケ\ \ }$、標準偏差は$\sigma(Y)=\boxed{\ \ コサ\ \ }$

になる。ここで、$Z=\displaystyle \frac{Y-\boxed{\ \ キクケ\ \ }}{\boxed{\ \ コサ\ \ }}\displaystyle$ とおくと、標本数600は

十分に大きいので、$Z$は近似的に標準正規分布に従う。このことを利用して、

$Y$が215以下となる確率を求めると、その確率は$0.\boxed{\ \ シス\ \ }$になる。

また、$p=0.2$のとき、$Y$の平均は$\boxed{\ \ キクケ\ \ }$の$\displaystyle \frac{1}{\boxed{\ \ セ\ \ }}$倍、

標準偏差は$\boxed{\ \ コサ\ \ }$の$\displaystyle \frac{\sqrt{\boxed{\ \ ソ\ \ }}}{3}$倍である。

(3)市立図書館に利用者登録のある高校生全員を母集団とする。1回あたりの

利用時間(分)を表す確率変数を$W$とし、$W$は母平均$m$,母標準偏差30の分布

に従うとする。この母集団から大きさ$n$の標本$W_1,W_2,\ldots,W_n$を無作為に

抽出した。

利用時間が60分をどの程度超えるかについて調査するために

$U_1=W_1-60, U_2=W_2-60, \ldots, U_n=W_n-60$

とおくと、確率変数$U_1,U_2, \cdots, U_n$の平均と標準偏差はそれぞれ

$E(U_1)=E(U_2)=\cdots=E(U_n)$$=m-\boxed{\ \ タチ\ \ }$

$\sigma(U_1)=\sigma(U_2)=\cdots=\sigma(U_n)$$=\boxed{\ \ ツテ\ \ }$

である。

ここで、$t=m-60$として、$t$に対する信頼度95%の信頼区間を求めよう。

この母集団から無作為抽出された100人の生徒に対して$U_1,U_2, \cdots,U_m$の

値を調べたところ、その標本平均の値が50分であった。標本数は十分大きい

ことを利用して、この信頼区間を求めると

$\boxed{\ \ トナ\ \ }.\boxed{\ \ ニ\ \ } \leqq t \leqq \boxed{\ \ ヌネ\ \ }.\boxed{\ \ ノ\ \ }$

になる。

2020センター試験過去問

この動画を見る

${\large第5問}$

ある市の市立図書館の利用状況について調査を行った。

(1)ある高校の生徒720人全員を対象に、ある1週間に市立図書館で借りた本の

冊数について調査を行った。

その結果、1冊も借りなかった生徒が612人、1冊借りた生徒が54人、

2冊借りた生徒が36人であり、3冊借りた生徒が18人であった。

4冊以上借りた生徒はいなかった。

この高校の生徒から1人を無作為に選んだ時、その生徒が借りた本の冊数

を表す確率変数を$X$とする。

このとき、$X$の平均(期待値)は$E(X)=\displaystyle \frac{\boxed{\ \ ア\ \ }}{\boxed{\ \ イ\ \ }}$であり、$X^2$の平均は

$E(X^2)=\displaystyle \frac{\boxed{\ \ ウ\ \ }}{\boxed{\ \ エ\ \ }}$である。よって、$X$の標準偏差は

$\sigma(X)=\displaystyle \frac{\sqrt{\boxed{\ \ オ\ \ }}}{\boxed{\ \ カ\ \ }}\displaystyle$ である。

(2)市内の高校生全員を母集団とし、ある1週間に市立図書館を利用した生徒の

割合(母比率)を$p$とする。この母集団から600人を無作為に選んだ時、その

1週間に市立図書館を利用した生徒の数を確率変数$Y$で表す。

$p=0.4$のとき、$Y$の平均は$E(Y)=\boxed{\ \ キクケ\ \ }$、標準偏差は$\sigma(Y)=\boxed{\ \ コサ\ \ }$

になる。ここで、$Z=\displaystyle \frac{Y-\boxed{\ \ キクケ\ \ }}{\boxed{\ \ コサ\ \ }}\displaystyle$ とおくと、標本数600は

十分に大きいので、$Z$は近似的に標準正規分布に従う。このことを利用して、

$Y$が215以下となる確率を求めると、その確率は$0.\boxed{\ \ シス\ \ }$になる。

また、$p=0.2$のとき、$Y$の平均は$\boxed{\ \ キクケ\ \ }$の$\displaystyle \frac{1}{\boxed{\ \ セ\ \ }}$倍、

標準偏差は$\boxed{\ \ コサ\ \ }$の$\displaystyle \frac{\sqrt{\boxed{\ \ ソ\ \ }}}{3}$倍である。

(3)市立図書館に利用者登録のある高校生全員を母集団とする。1回あたりの

利用時間(分)を表す確率変数を$W$とし、$W$は母平均$m$,母標準偏差30の分布

に従うとする。この母集団から大きさ$n$の標本$W_1,W_2,\ldots,W_n$を無作為に

抽出した。

利用時間が60分をどの程度超えるかについて調査するために

$U_1=W_1-60, U_2=W_2-60, \ldots, U_n=W_n-60$

とおくと、確率変数$U_1,U_2, \cdots, U_n$の平均と標準偏差はそれぞれ

$E(U_1)=E(U_2)=\cdots=E(U_n)$$=m-\boxed{\ \ タチ\ \ }$

$\sigma(U_1)=\sigma(U_2)=\cdots=\sigma(U_n)$$=\boxed{\ \ ツテ\ \ }$

である。

ここで、$t=m-60$として、$t$に対する信頼度95%の信頼区間を求めよう。

この母集団から無作為抽出された100人の生徒に対して$U_1,U_2, \cdots,U_m$の

値を調べたところ、その標本平均の値が50分であった。標本数は十分大きい

ことを利用して、この信頼区間を求めると

$\boxed{\ \ トナ\ \ }.\boxed{\ \ ニ\ \ } \leqq t \leqq \boxed{\ \ ヌネ\ \ }.\boxed{\ \ ノ\ \ }$

になる。

2020センター試験過去問

【高校数学】 数B-117(最終回) 推定

単元:

#確率分布と統計的な推測#確率分布#標本調査#数学(高校生)#数B

指導講師:

とある男が授業をしてみた

問題文全文(内容文):

①大きさ100の標本の平均値は56.3で,標本標準偏差は10.2である.

このとき,母平均$m$に対して,信頼度95%の信頼区間を求めよう.

②ある工場で生産される製品の不良率を信頼度95%で推定したい.

この不良率がほぼ5%であると予想できるとき,

信頼区間の幅を0.02以下にするには標本の大きさをいくらにすればよいか求めよう.

この動画を見る

①大きさ100の標本の平均値は56.3で,標本標準偏差は10.2である.

このとき,母平均$m$に対して,信頼度95%の信頼区間を求めよう.

②ある工場で生産される製品の不良率を信頼度95%で推定したい.

この不良率がほぼ5%であると予想できるとき,

信頼区間の幅を0.02以下にするには標本の大きさをいくらにすればよいか求めよう.

【高校数学】 数B-116 母集団と標本②

単元:

#確率分布と統計的な推測#確率分布#数学(高校生)#数B

指導講師:

とある男が授業をしてみた

問題文全文(内容文):

$P(1)=0.3413,P(2)=0.4772$として,次の確率を求めよう.

①母平均120,母標準偏差30をもつ母集団から,

大きさ100の無作為標本を抽出するとき,

その標本平均$\overline{X}$が123より大きい値をとる確率

②ある学校の生徒を母集団とするとき,

その身長は平均165cm,標準偏差4cmの正規分布をなしていた.

この母集団から無作為に64人の標本を抽出したとき,

その標本平均が164cm以上166cm以下である確率

この動画を見る

$P(1)=0.3413,P(2)=0.4772$として,次の確率を求めよう.

①母平均120,母標準偏差30をもつ母集団から,

大きさ100の無作為標本を抽出するとき,

その標本平均$\overline{X}$が123より大きい値をとる確率

②ある学校の生徒を母集団とするとき,

その身長は平均165cm,標準偏差4cmの正規分布をなしていた.

この母集団から無作為に64人の標本を抽出したとき,

その標本平均が164cm以上166cm以下である確率

【高校数学】 数B-115 母集団と標本①

単元:

#確率分布と統計的な推測#確率分布#標本調査#数学(高校生)#数B

指導講師:

とある男が授業をしてみた

問題文全文(内容文):

1,2,3の数字を記入した玉が,それぞれ2個,3個,5個袋の中に入っている.

これを母集団として,次の問いに答えよう.

①玉に書かれている数字の母集団分布を求めよう.

②母平均$m$,母分散$\sigma^2$,母標準偏差$\sigma$を求めよう。

この動画を見る

1,2,3の数字を記入した玉が,それぞれ2個,3個,5個袋の中に入っている.

これを母集団として,次の問いに答えよう.

①玉に書かれている数字の母集団分布を求めよう.

②母平均$m$,母分散$\sigma^2$,母標準偏差$\sigma$を求めよう。

【高校数学】 数B-114 正規分布③

単元:

#確率分布と統計的な推測#確率分布#数学(高校生)#数B

指導講師:

とある男が授業をしてみた

問題文全文(内容文):

確率変数$X$は正規分布$N(2,5^2)$に従うとき,

次の確率を求めよう.

ただし,$P(0.4)=0.1554,P(1)=0.3413,P(2)=0.4772$とする.

①$P(2\leqq X \leqq 12)$

②$P(0\leqq X \leqq 7)$

この動画を見る

確率変数$X$は正規分布$N(2,5^2)$に従うとき,

次の確率を求めよう.

ただし,$P(0.4)=0.1554,P(1)=0.3413,P(2)=0.4772$とする.

①$P(2\leqq X \leqq 12)$

②$P(0\leqq X \leqq 7)$

【高校数学】 数B-113 正規分布②

単元:

#確率分布と統計的な推測#確率分布#数学(高校生)#数B

指導講師:

とある男が授業をしてみた

問題文全文(内容文):

確率変数$Z$が標準正規分布$N(0,1)$に従うとき,

次の確率を求めよう.

ただし,$P(1)=0.3413,P(2)=0.4772$とする.

①$P(-1\leqq Z \leqq 2)$

②$P(1\leqq Z \leqq 2)$

③$P(Z\geqq 1)$

この動画を見る

確率変数$Z$が標準正規分布$N(0,1)$に従うとき,

次の確率を求めよう.

ただし,$P(1)=0.3413,P(2)=0.4772$とする.

①$P(-1\leqq Z \leqq 2)$

②$P(1\leqq Z \leqq 2)$

③$P(Z\geqq 1)$

【高校数学】 数B-112 正規分布①

単元:

#確率分布と統計的な推測#確率分布#数学(高校生)#数B

指導講師:

とある男が授業をしてみた

問題文全文(内容文):

確率変数$X$の確率密度関数$f(x)$が次の式で与えられたとき,

指定された確率をそれぞれ求めよう.

①$f(x)=2x(0\leqq x \leqq 1) \quad 0.3\leqq X \leqq 0.5$である確率

②$f(x)=1-\dfrac{1}{2}x(0\leqq x\leqq 2) \quad 0.4\leqq X \leqq 1.2$である確率

この動画を見る

確率変数$X$の確率密度関数$f(x)$が次の式で与えられたとき,

指定された確率をそれぞれ求めよう.

①$f(x)=2x(0\leqq x \leqq 1) \quad 0.3\leqq X \leqq 0.5$である確率

②$f(x)=1-\dfrac{1}{2}x(0\leqq x\leqq 2) \quad 0.4\leqq X \leqq 1.2$である確率

【高校数学】 数B-111 二項分布③

単元:

#確率分布と統計的な推測#確率分布#数学(高校生)#数B

指導講師:

とある男が授業をしてみた

問題文全文(内容文):

①1個のさいころを100回投げて,3の倍数の目が出る回数をXとする.

$X$の期待値, 分散,標準偏差を求めよう.

②赤玉が6個,白玉が4個入った袋から1球を取り出し,色を調べてからもとに戻す.

これを6回繰り返して,赤玉の出た回数を$X$とするとき,

$X$の期待値,分散,標準偏差を求めよう.

この動画を見る

①1個のさいころを100回投げて,3の倍数の目が出る回数をXとする.

$X$の期待値, 分散,標準偏差を求めよう.

②赤玉が6個,白玉が4個入った袋から1球を取り出し,色を調べてからもとに戻す.

これを6回繰り返して,赤玉の出た回数を$X$とするとき,

$X$の期待値,分散,標準偏差を求めよう.

【高校数学】 数B-110 二項分布②

単元:

#確率分布と統計的な推測#確率分布#数学(高校生)#数B

指導講師:

とある男が授業をしてみた

問題文全文(内容文):

次の二項分布の平均,分散,標準偏差を求めよう.

①$B\left(9,\dfrac{2}{3}\right)$

②$B\left(5,\dfrac{1}{4}\right)$

この動画を見る

次の二項分布の平均,分散,標準偏差を求めよう.

①$B\left(9,\dfrac{2}{3}\right)$

②$B\left(5,\dfrac{1}{4}\right)$

【高校数学】 数B-109 二項分布①

単元:

#確率分布と統計的な推測#確率分布#数学(高校生)#数B

指導講師:

とある男が授業をしてみた

問題文全文(内容文):

1個のさいころを5回投げて,3の倍数の目が出る回数を$X$とする.

$X$はどのような二項分布に従うか.

また,次の確率を求めよう.

①$P(x=2)$

②$P(4\leqq X \leqq 5)$

③$P(X \leqq 2)$

この動画を見る

1個のさいころを5回投げて,3の倍数の目が出る回数を$X$とする.

$X$はどのような二項分布に従うか.

また,次の確率を求めよう.

①$P(x=2)$

②$P(4\leqq X \leqq 5)$

③$P(X \leqq 2)$

【高校数学】 数B-108 確率変数の和と積③

単元:

#確率分布と統計的な推測#確率分布#数学(高校生)#数B

指導講師:

とある男が授業をしてみた

問題文全文(内容文):

大中小3個のさいころを投げるとき,次の値を求めよう.

①出る目の和の期待値

②出る目の積の期待値

③出る目の和の分散

この動画を見る

大中小3個のさいころを投げるとき,次の値を求めよう.

①出る目の和の期待値

②出る目の積の期待値

③出る目の和の分散

【高校数学】 数B-107 確率変数の和と積②

単元:

#確率分布と統計的な推測#確率分布#数学(高校生)#数B

指導講師:

とある男が授業をしてみた

問題文全文(内容文):

袋Aには赤玉3個,白玉2個,袋Bには赤玉2個,白玉3個が入っている.

それぞれの袋から2個の玉を同時に取り出すとき,

取り出した計4個の中の白玉の個数を$X$とする.

①確率変数$X$の期待値を求めよう.

②確率変数$X$の分散を求めよう.

この動画を見る

袋Aには赤玉3個,白玉2個,袋Bには赤玉2個,白玉3個が入っている.

それぞれの袋から2個の玉を同時に取り出すとき,

取り出した計4個の中の白玉の個数を$X$とする.

①確率変数$X$の期待値を求めよう.

②確率変数$X$の分散を求めよう.

【高校数学】 数B-106 確率変数の和と積①

単元:

#確率分布と統計的な推測#確率分布#数学(高校生)#数B

指導講師:

とある男が授業をしてみた

問題文全文(内容文):

①2枚の硬貨を同時に投げる試行を2回行う.

1回目の試行で表の出る枚数を$X$, 2回目の試行で表の出る枚数を$Y$とするとき,

$X$と$Y$の同時分布を求めよう.

この動画を見る

①2枚の硬貨を同時に投げる試行を2回行う.

1回目の試行で表の出る枚数を$X$, 2回目の試行で表の出る枚数を$Y$とするとき,

$X$と$Y$の同時分布を求めよう.

【高校数学】 数B-105 分散と標準偏差

単元:

#確率分布と統計的な推測#確率分布#数学(高校生)#数B

指導講師:

とある男が授業をしてみた

問題文全文(内容文):

確率変数$Y$の「確率分布が下の図で与えられるとき,

次の値を求めよう.

①$X$の分散

②$X$の標準偏差

$\begin{array}{c|ccc|c}

X & \ 0 & 1 & 2 & 計 \\

\hline

P & \dfrac{3}{6} & \dfrac{2}{6} & \dfrac{1}{6} & 1 & \\

\end{array}$

この動画を見る

確率変数$Y$の「確率分布が下の図で与えられるとき,

次の値を求めよう.

①$X$の分散

②$X$の標準偏差

$\begin{array}{c|ccc|c}

X & \ 0 & 1 & 2 & 計 \\

\hline

P & \dfrac{3}{6} & \dfrac{2}{6} & \dfrac{1}{6} & 1 & \\

\end{array}$

【高校数学】 数B-104 期待値②

単元:

#数A#場合の数と確率#確率#確率分布と統計的な推測#確率分布#数学(高校生)#数B

指導講師:

とある男が授業をしてみた

問題文全文(内容文):

①1個のさいころを投げ,「出た目の数×500円」を受け取るゲームをする.

1回さいころを投げるのに2000円かかるとき,

このゲームに参加するのは得か,損か.

②1個のさいころを5回投げて,「3の倍数の目が出る回数×100円」を受け取るゲームをする.

参加料が200円のとき,このゲームに参加することは得か,損か.

この動画を見る

①1個のさいころを投げ,「出た目の数×500円」を受け取るゲームをする.

1回さいころを投げるのに2000円かかるとき,

このゲームに参加するのは得か,損か.

②1個のさいころを5回投げて,「3の倍数の目が出る回数×100円」を受け取るゲームをする.

参加料が200円のとき,このゲームに参加することは得か,損か.

【高校数学】 数B-103 期待値①

単元:

#数A#場合の数と確率#確率#確率分布と統計的な推測#確率分布#数学(高校生)#数B

指導講師:

とある男が授業をしてみた

問題文全文(内容文):

次の確率変数$X$の期待値を求めよう.

①白玉5個と黒玉3個が入った袋から3個の玉を同時に取り出すとき,

その中に含まれる黒玉の個数$X$

②1個のさいころを3回投げるとき,3の倍数の目が出た回数$X$

この動画を見る

次の確率変数$X$の期待値を求めよう.

①白玉5個と黒玉3個が入った袋から3個の玉を同時に取り出すとき,

その中に含まれる黒玉の個数$X$

②1個のさいころを3回投げるとき,3の倍数の目が出た回数$X$

【高校数学】 数B-102 確率分布と確率変数②

単元:

#確率分布と統計的な推測#確率分布#数学(高校生)#数B

指導講師:

とある男が授業をしてみた

問題文全文(内容文):

①1個のさいころを3回投げるとき,出た目の最大値$X$の

確率分布を求めよう.

②白玉3個と黒玉4個が入った4個の玉を同時に取り出すとき,

その中に含まれる白玉の個数$Y$の確率分布を求めよう.

この動画を見る

①1個のさいころを3回投げるとき,出た目の最大値$X$の

確率分布を求めよう.

②白玉3個と黒玉4個が入った4個の玉を同時に取り出すとき,

その中に含まれる白玉の個数$Y$の確率分布を求めよう.

【高校数学】 数B-101 確率分布と確率変数①

単元:

#確率分布と統計的な推測#確率分布#数学(高校生)#数B

指導講師:

とある男が授業をしてみた

問題文全文(内容文):

問題1

2個のさいころを同時に投げて,出る目の差を$X$とする.

①$X$の確率分布を求めよう.

②確率$P(3\leqq X \leqq 4)$を求めよう.

問題2

3枚のコインを同時に投げるとき,表の出る枚数を$Y$とする.

③$Y$の確率分布を求めよう.

④確率$P(1\leqq Y \leqq 2)$を求めよう.

この動画を見る

問題1

2個のさいころを同時に投げて,出る目の差を$X$とする.

①$X$の確率分布を求めよう.

②確率$P(3\leqq X \leqq 4)$を求めよう.

問題2

3枚のコインを同時に投げるとき,表の出る枚数を$Y$とする.

③$Y$の確率分布を求めよう.

④確率$P(1\leqq Y \leqq 2)$を求めよう.