問題文全文(内容文):

ベクトルを用いた三角形の面積の公式を解説していきます.

ベクトルを用いた三角形の面積の公式を解説していきます.

チャプター:

0:00 オープニング

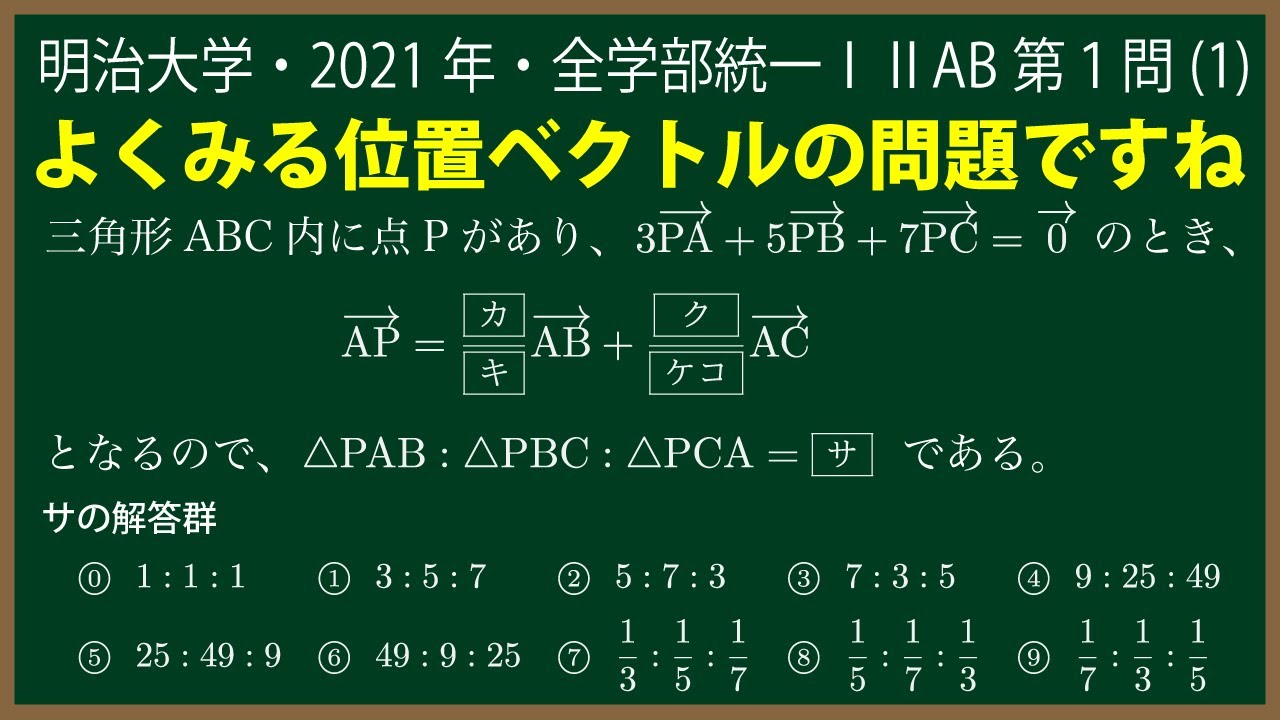

0:10 三角比の面積公式のおさらい

1:11 ベクトルを用いた公式

3:19 成分を用いて考える

5:56 エンディング

単元:

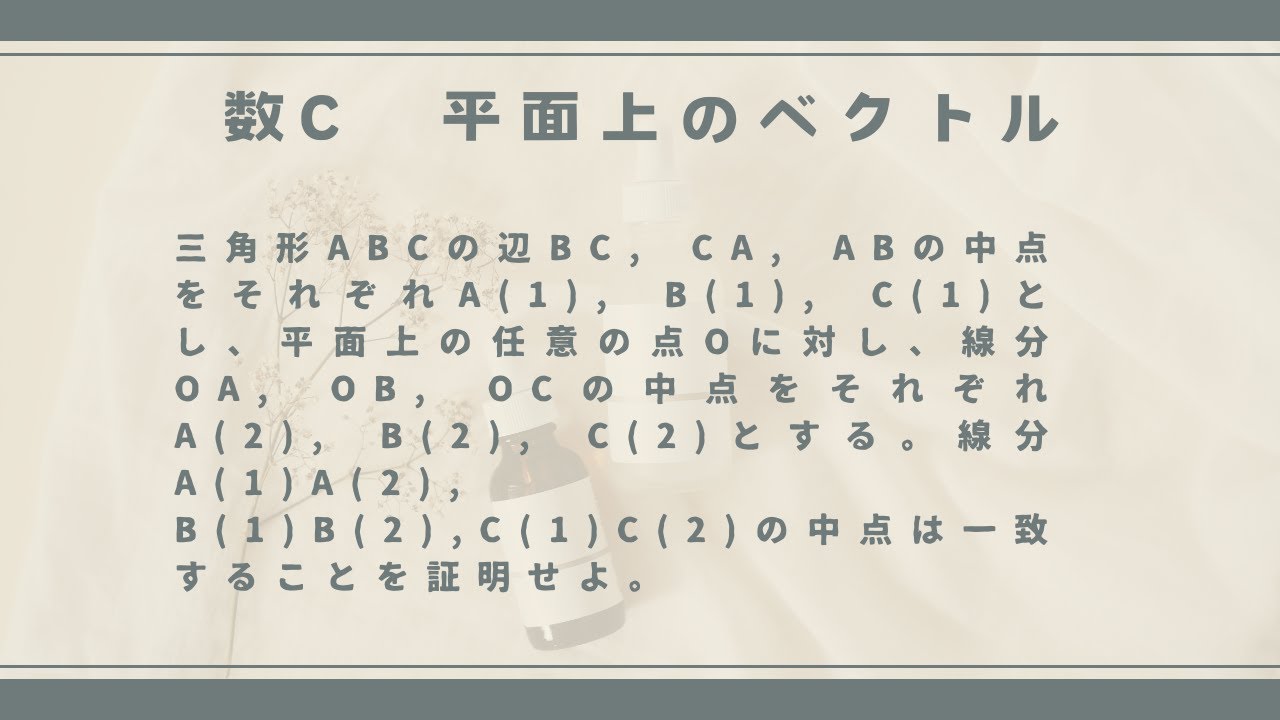

#平面上のベクトル#平面上のベクトルと内積#数学(高校生)#数C

指導講師:

理数個別チャンネル

問題文全文(内容文):

ベクトルを用いた三角形の面積の公式を解説していきます.

ベクトルを用いた三角形の面積の公式を解説していきます.

投稿日:2022.08.25