問題文全文(内容文):

(1)方程式$4||x|-1|=x+2$の解を全て求めると$x=\boxed{\ \ あ\ \ }$ となる。

2022慶應義塾大学医学部過去問

(1)方程式$4||x|-1|=x+2$の解を全て求めると$x=\boxed{\ \ あ\ \ }$ となる。

2022慶應義塾大学医学部過去問

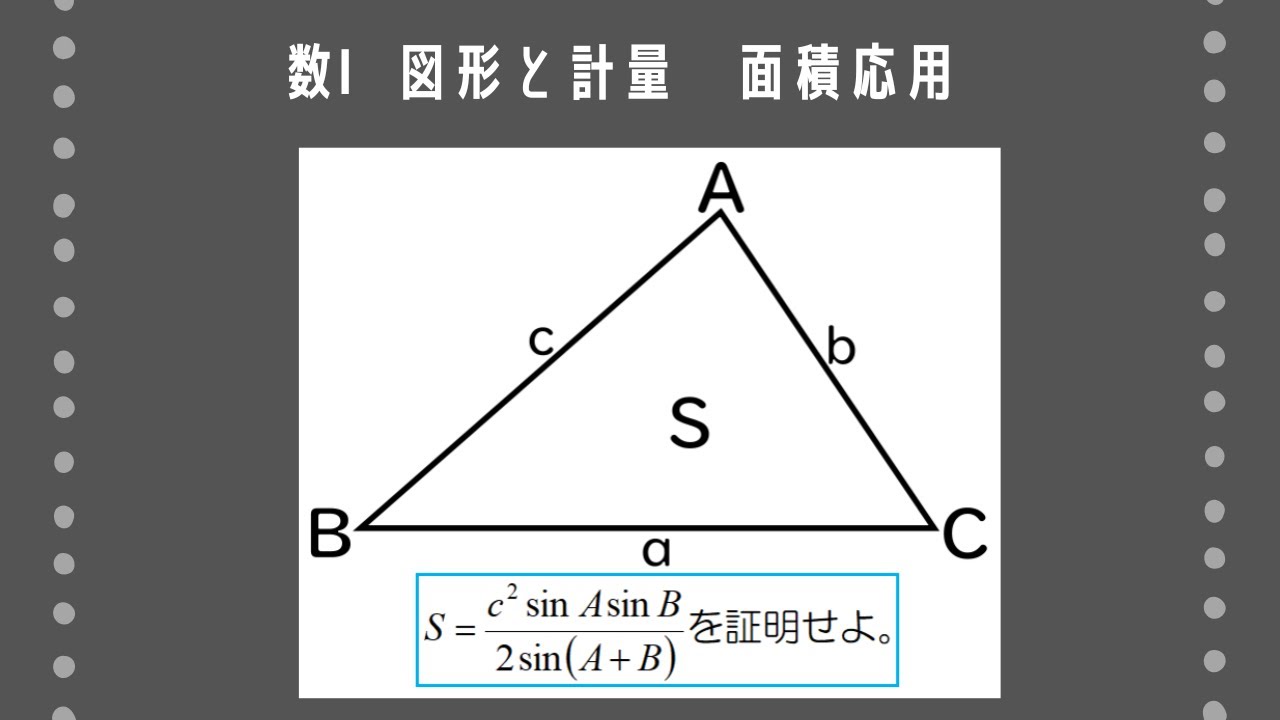

単元:

#数Ⅰ#大学入試過去問(数学)#数と式#一次不等式(不等式・絶対値のある方程式・不等式)#学校別大学入試過去問解説(数学)#慶應義塾大学#数学(高校生)

指導講師:

福田次郎

問題文全文(内容文):

(1)方程式$4||x|-1|=x+2$の解を全て求めると$x=\boxed{\ \ あ\ \ }$ となる。

2022慶應義塾大学医学部過去問

(1)方程式$4||x|-1|=x+2$の解を全て求めると$x=\boxed{\ \ あ\ \ }$ となる。

2022慶應義塾大学医学部過去問

投稿日:2022.06.13