学校別大学入試過去問解説(数学)

学校別大学入試過去問解説(数学)

学校別大学入試過去問解説(数学)

学校別大学入試過去問解説(数学)

#筑波大学(2016) #定積分 #Shorts

単元:

#大学入試過去問(数学)#学校別大学入試過去問解説(数学)#数学(高校生)#筑波大学

指導講師:

ますただ

問題文全文(内容文):

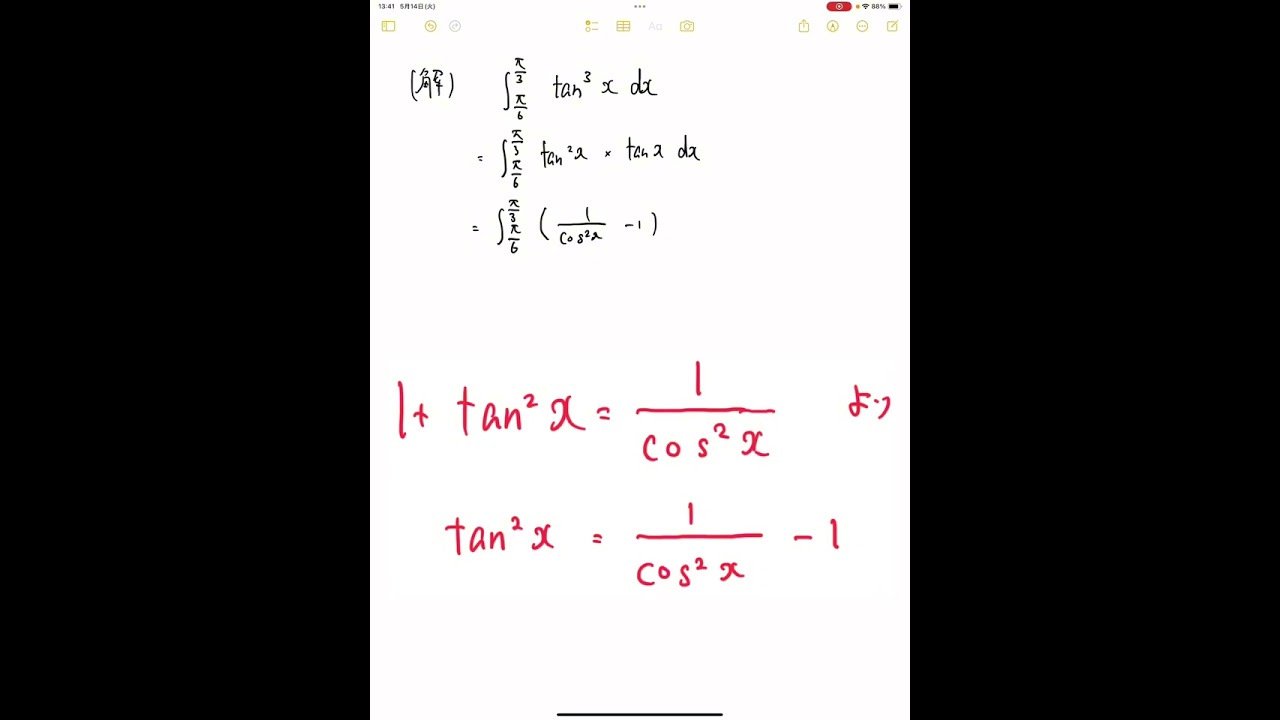

$\displaystyle \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \tan^3x\ dx$

出典:2016年筑波大学

この動画を見る

$\displaystyle \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \tan^3x\ dx$

出典:2016年筑波大学

大学入試問題#826「尺の関係で、解法2つ紹介!」 #筑波大学(2019) #定積分

単元:

#大学入試過去問(数学)#学校別大学入試過去問解説(数学)#数学(高校生)#筑波大学

指導講師:

ますただ

問題文全文(内容文):

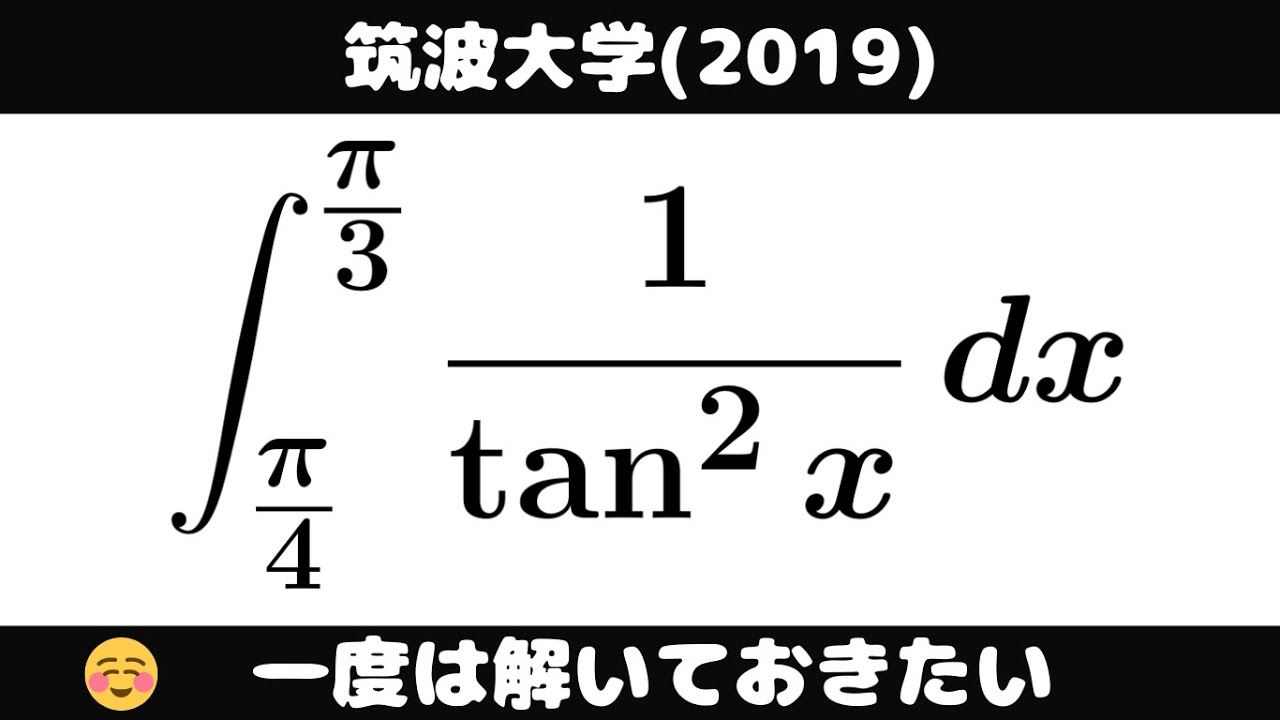

$\displaystyle \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \displaystyle \frac{1}{\tan^2x} dx$

出典:2019年筑波大学

この動画を見る

$\displaystyle \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \displaystyle \frac{1}{\tan^2x} dx$

出典:2019年筑波大学

#上智大学(2014) #極限 #Shorts

単元:

#大学入試過去問(数学)#学校別大学入試過去問解説(数学)#上智大学#数学(高校生)

指導講師:

ますただ

問題文全文(内容文):

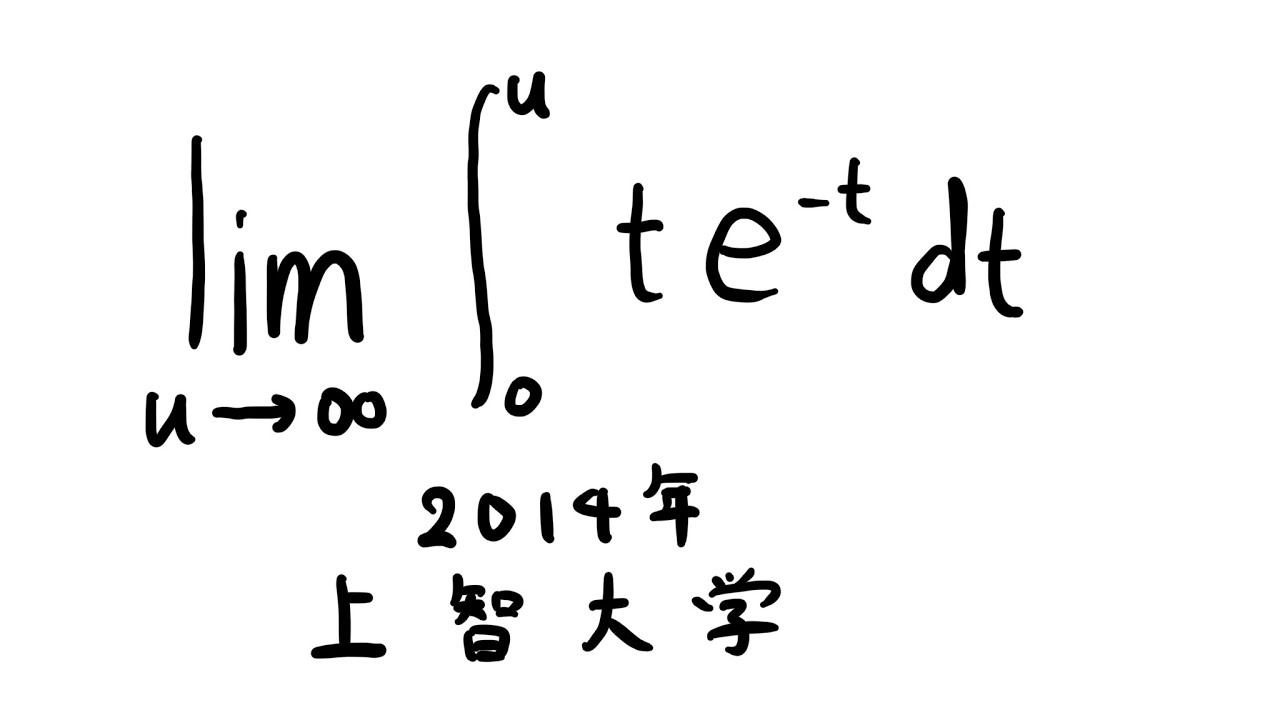

$\displaystyle \lim_{ u \to \infty } \displaystyle \int_{o}^{u} te^{-t} \ dt$

出典:2014年上智大学

この動画を見る

$\displaystyle \lim_{ u \to \infty } \displaystyle \int_{o}^{u} te^{-t} \ dt$

出典:2014年上智大学

#筑波大学(2016) #定積分 #Shorts

単元:

#数Ⅱ#大学入試過去問(数学)#微分法と積分法#積分とその応用#定積分#学校別大学入試過去問解説(数学)#不定積分・定積分#数学(高校生)#筑波大学#数Ⅲ

指導講師:

ますただ

問題文全文(内容文):

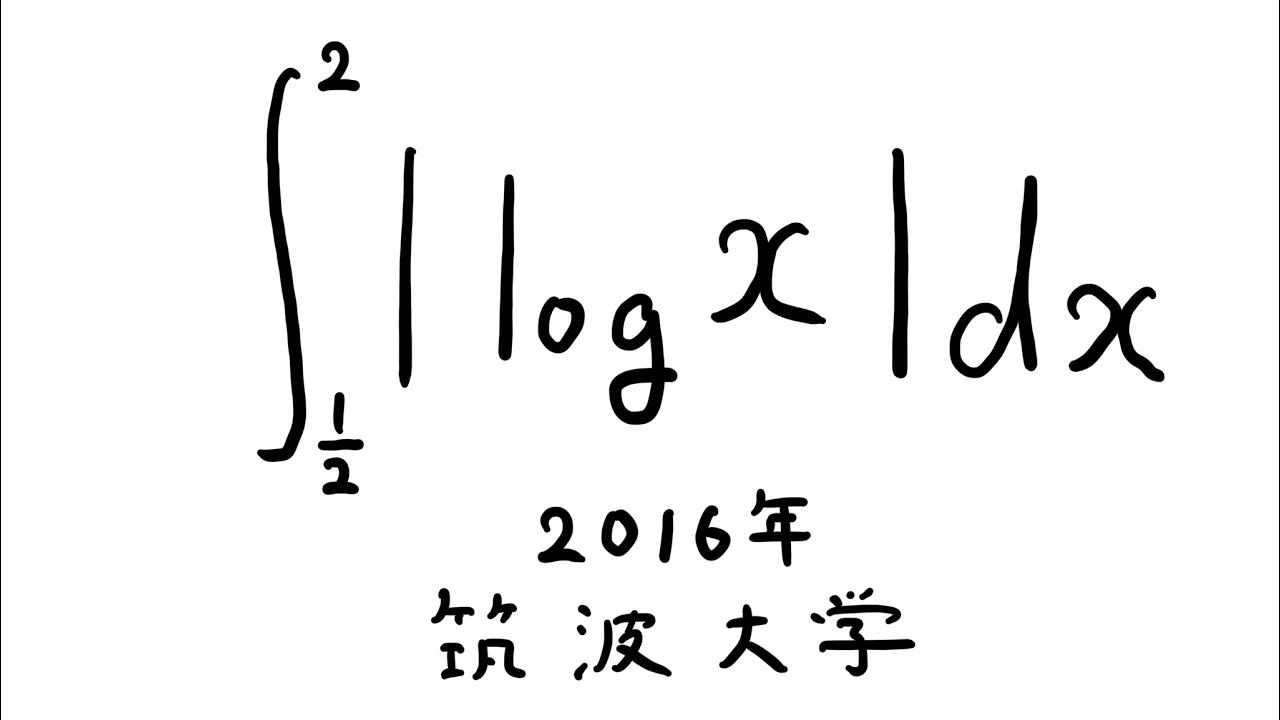

$\displaystyle \int_{\frac{1}{2}}^{2} |log\ x| dx$

出典:2016年筑波大学

この動画を見る

$\displaystyle \int_{\frac{1}{2}}^{2} |log\ x| dx$

出典:2016年筑波大学

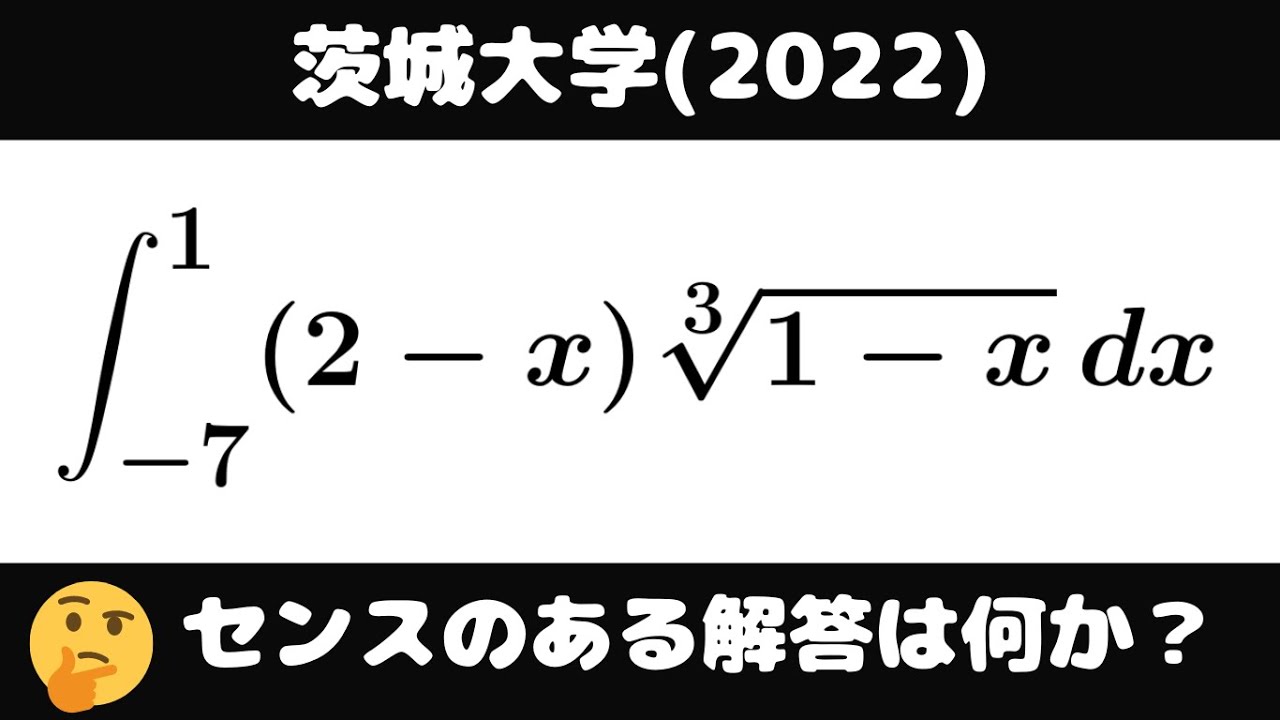

大学入試問題#825「まあまあ良問」 #茨城大学(2022) #定積分

単元:

#数Ⅱ#大学入試過去問(数学)#微分法と積分法#積分とその応用#定積分#学校別大学入試過去問解説(数学)#不定積分・定積分#数学(高校生)#数Ⅲ#茨城大学

指導講師:

ますただ

問題文全文(内容文):

$\displaystyle \int_{-7}^{1}(2-x) \sqrt[ 3 ]{ 1-x }\ dx$

出典:2022年茨城大学

この動画を見る

$\displaystyle \int_{-7}^{1}(2-x) \sqrt[ 3 ]{ 1-x }\ dx$

出典:2022年茨城大学

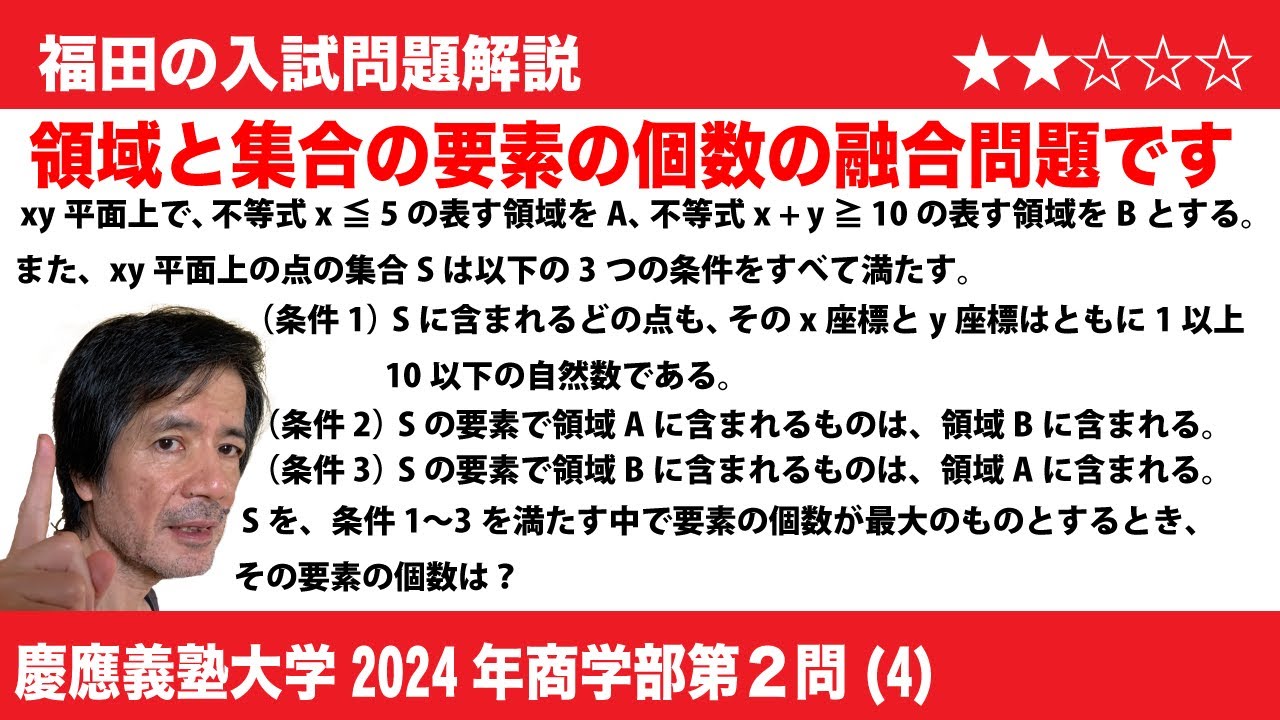

福田の数学〜慶應義塾大学2024年商学部第2問(4)〜領域と集合の要素の個数

単元:

#数Ⅰ#数Ⅱ#大学入試過去問(数学)#数と式#集合と命題(集合・命題と条件・背理法)#図形と方程式#軌跡と領域#学校別大学入試過去問解説(数学)#慶應義塾大学#数学(高校生)

指導講師:

福田次郎

問題文全文(内容文):

$\Large\boxed{2}$ (4)$xy$平面上で、不等式$x$≦5 の表す領域を$A$, 不等式$x$+$y$≧10 の表す領域を$B$とする。また、$xy$平面上の点の集合$S$は以下の3つの条件をすべて満たす。

(条件1)$S$に含まれるどの点も、その$x$座標と$y$座標はともに1以上10以下の自然数である。

(条件2)$S$の要素で領域$A$に含まれるものは、領域$B$に含まれる。

(条件3)$S$の要素で領域$B$に含まれるものは、領域$A$に含まれる。

$S$を、条件1~3を満たす中で要素の個数が最大のものとするとき、その要素の個数は$\boxed{シス}$である。

この動画を見る

$\Large\boxed{2}$ (4)$xy$平面上で、不等式$x$≦5 の表す領域を$A$, 不等式$x$+$y$≧10 の表す領域を$B$とする。また、$xy$平面上の点の集合$S$は以下の3つの条件をすべて満たす。

(条件1)$S$に含まれるどの点も、その$x$座標と$y$座標はともに1以上10以下の自然数である。

(条件2)$S$の要素で領域$A$に含まれるものは、領域$B$に含まれる。

(条件3)$S$の要素で領域$B$に含まれるものは、領域$A$に含まれる。

$S$を、条件1~3を満たす中で要素の個数が最大のものとするとき、その要素の個数は$\boxed{シス}$である。

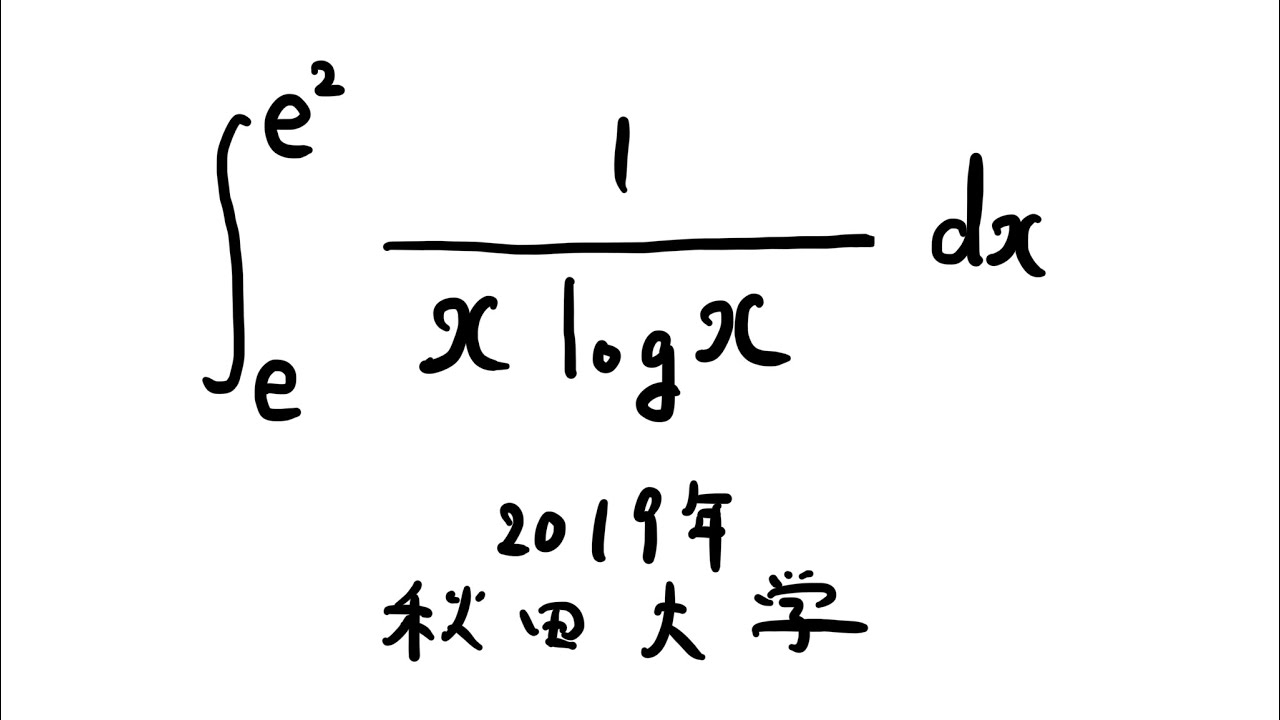

#秋田大学(2019) #定積分 #Shorts

単元:

#数Ⅱ#大学入試過去問(数学)#微分法と積分法#積分とその応用#定積分#学校別大学入試過去問解説(数学)#不定積分・定積分#数学(高校生)#秋田大学#数Ⅲ

指導講師:

ますただ

問題文全文(内容文):

$\displaystyle \int_{e}^{e^2} \displaystyle \frac{1}{x\ log\ x} dx$

出典:2019年秋田大学

この動画を見る

$\displaystyle \int_{e}^{e^2} \displaystyle \frac{1}{x\ log\ x} dx$

出典:2019年秋田大学

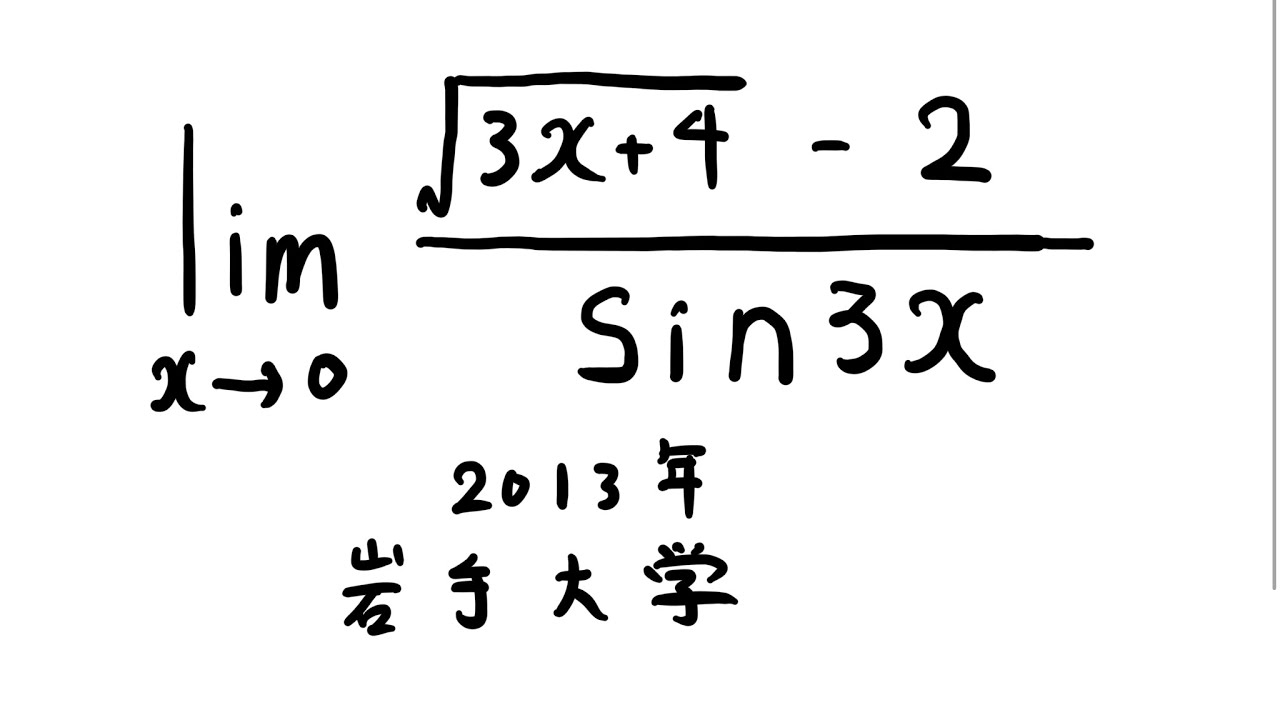

#岩手大学(2013) #極限 #Shorts

単元:

#大学入試過去問(数学)#関数と極限#関数の極限#学校別大学入試過去問解説(数学)#数学(高校生)#岩手大学#数Ⅲ

指導講師:

ますただ

問題文全文(内容文):

$\displaystyle \lim_{ x \to 0 } \displaystyle \frac{\sqrt{ 3x+4 }-2}{\sin3x}$

出典:2013年岩手大学

この動画を見る

$\displaystyle \lim_{ x \to 0 } \displaystyle \frac{\sqrt{ 3x+4 }-2}{\sin3x}$

出典:2013年岩手大学

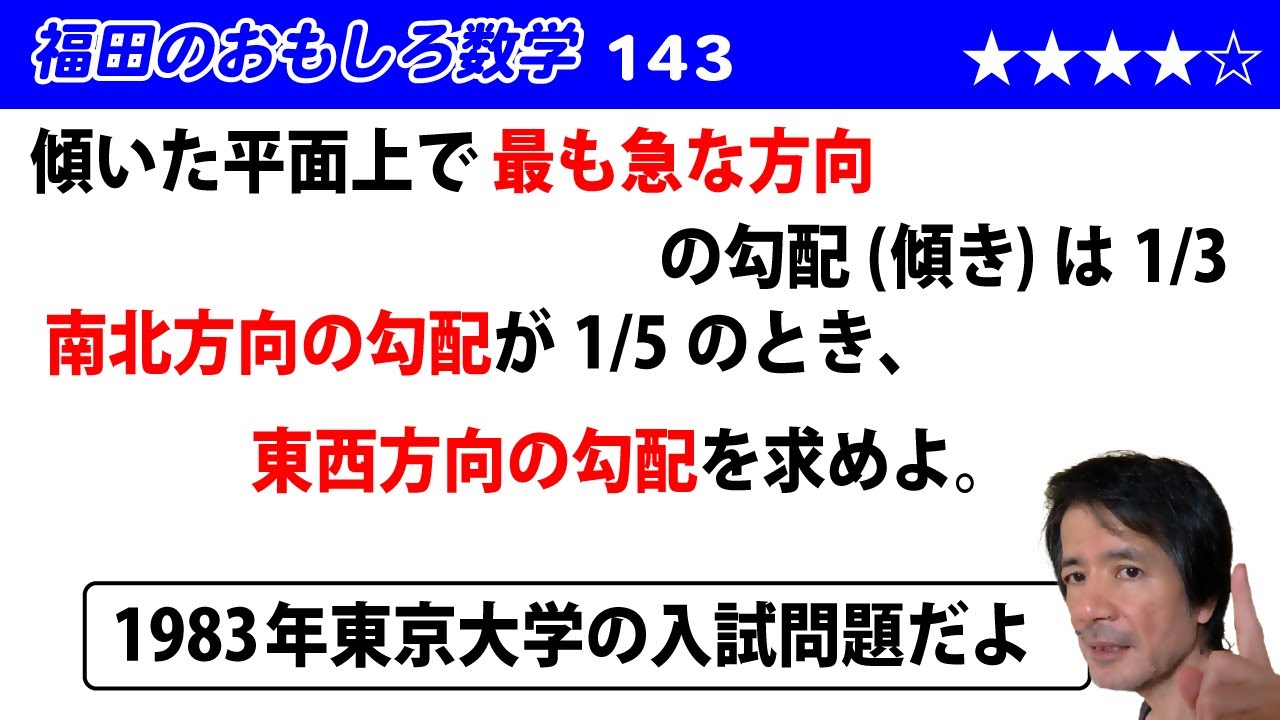

福田のおもしろ数学143〜斜面の勾配

単元:

#数学(中学生)#中3数学#大学入試過去問(数学)#三平方の定理#学校別大学入試過去問解説(数学)#東京大学#数学(高校生)

指導講師:

福田次郎

問題文全文(内容文):

傾いた平面上で、もっとも急な方向の勾配(傾き)が$\frac{1}{3}$であるという。いま南北方向の勾配を測ったところ$\frac{1}{5}$であった。

東西方向の勾配はどれだけか。

この動画を見る

傾いた平面上で、もっとも急な方向の勾配(傾き)が$\frac{1}{3}$であるという。いま南北方向の勾配を測ったところ$\frac{1}{5}$であった。

東西方向の勾配はどれだけか。

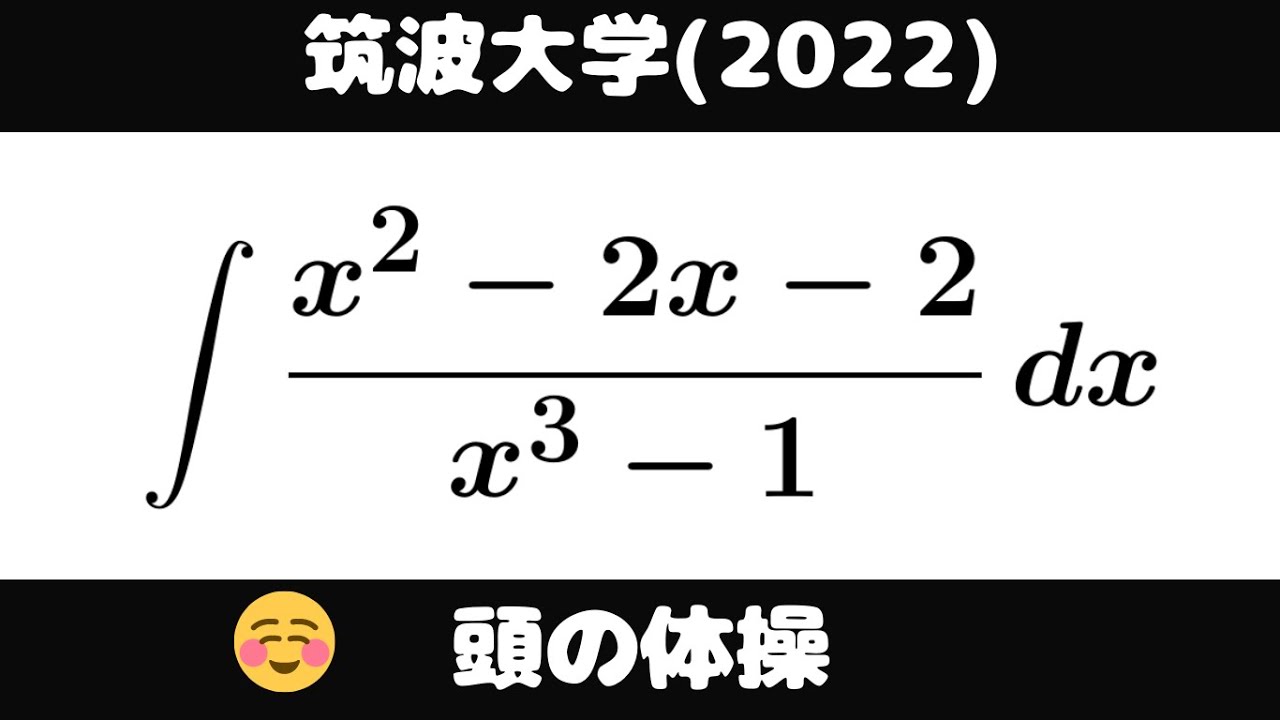

大学入試問題#824「たぶん良問」 #筑波大学(2022) #定積分

単元:

#数Ⅱ#大学入試過去問(数学)#微分法と積分法#積分とその応用#定積分#学校別大学入試過去問解説(数学)#不定積分・定積分#数学(高校生)#筑波大学#数Ⅲ

指導講師:

ますただ

問題文全文(内容文):

$\displaystyle \int \displaystyle \frac{x^2-2x-2}{x^3-1} dx$

出典:2022年筑波大学

この動画を見る

$\displaystyle \int \displaystyle \frac{x^2-2x-2}{x^3-1} dx$

出典:2022年筑波大学

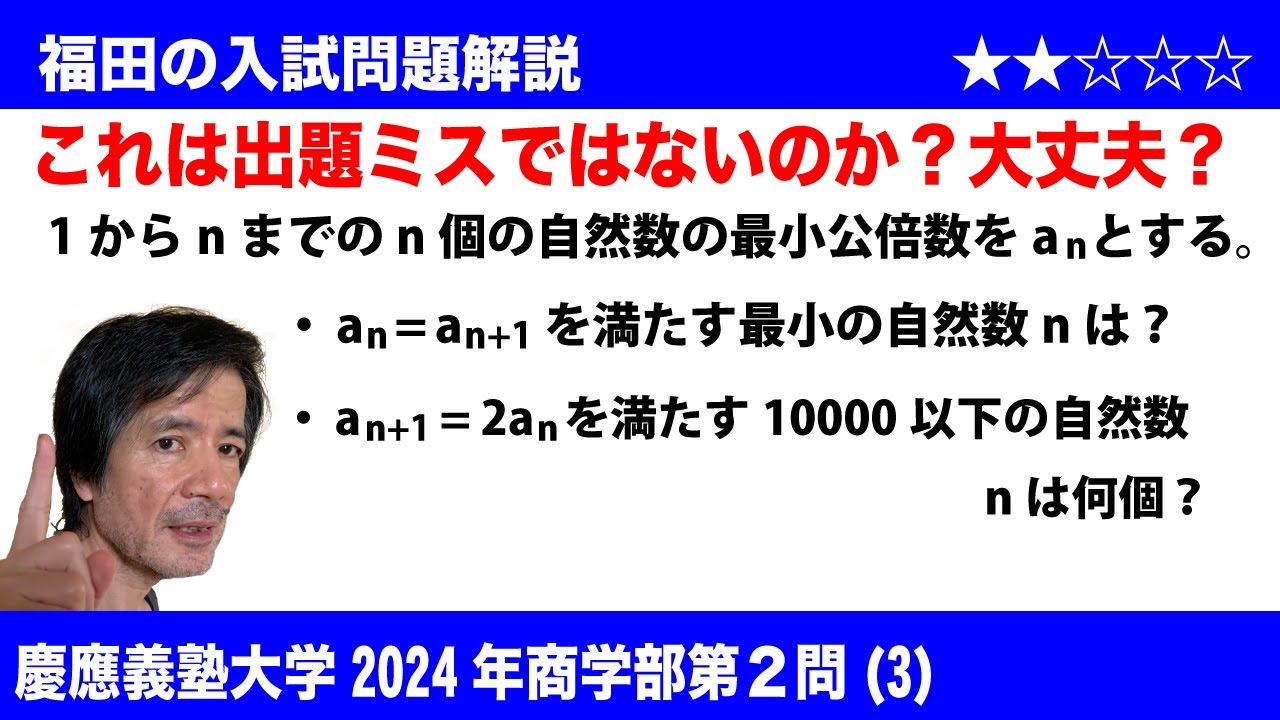

福田の数学〜慶應義塾大学2024年商学部第2問(3)〜最小公倍数の変化と個数

単元:

#数A#大学入試過去問(数学)#整数の性質#約数・倍数・整数の割り算と余り・合同式#学校別大学入試過去問解説(数学)#慶應義塾大学#数学(高校生)

指導講師:

福田次郎

問題文全文(内容文):

$\Large\boxed{2}$ (3)1から$n$までの$n$個の自然数の最小公倍数を$a_n$とする。

・$a_n$=$a_{n+1}$を満たす最小の自然数$n$は$\boxed{ケ}$である。

・$a_{n+1}$=$2a_n$を満たす10000以下の自然数$n$は$\boxed{コサ}$個ある。

この動画を見る

$\Large\boxed{2}$ (3)1から$n$までの$n$個の自然数の最小公倍数を$a_n$とする。

・$a_n$=$a_{n+1}$を満たす最小の自然数$n$は$\boxed{ケ}$である。

・$a_{n+1}$=$2a_n$を満たす10000以下の自然数$n$は$\boxed{コサ}$個ある。

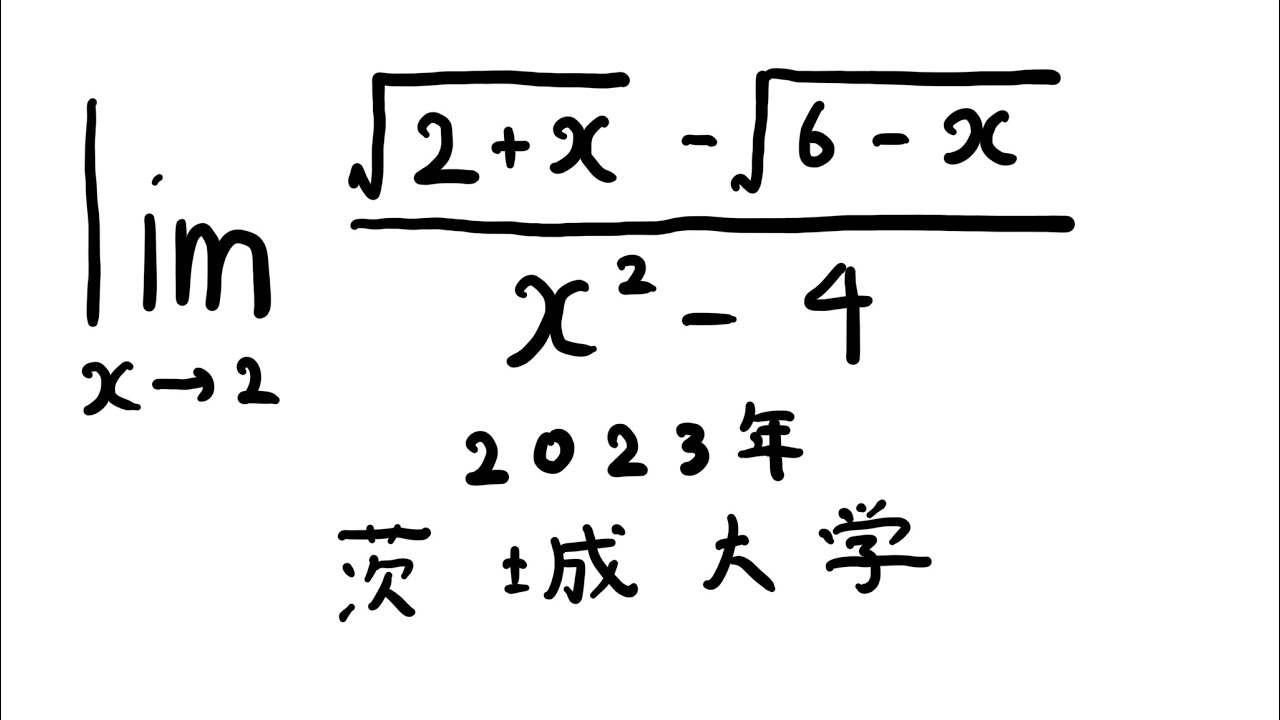

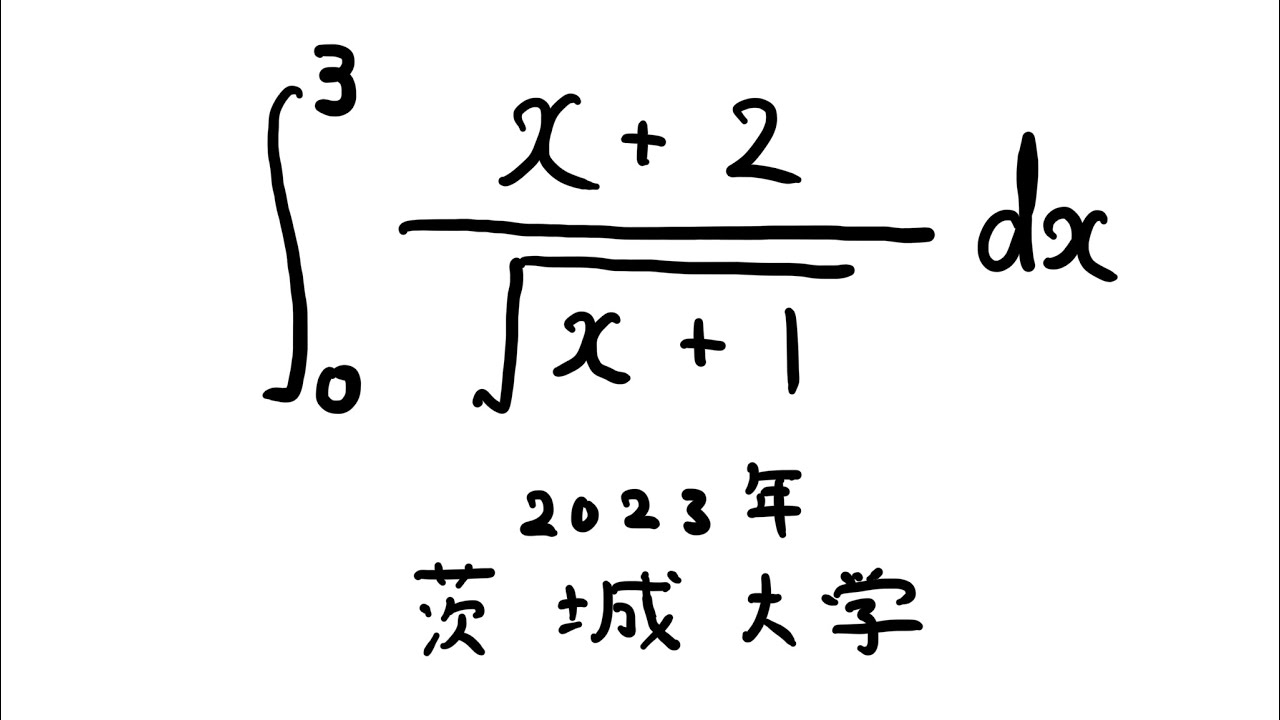

#茨城大学(2023) #定積分 #Shorts

単元:

#数Ⅱ#大学入試過去問(数学)#微分法と積分法#積分とその応用#定積分#学校別大学入試過去問解説(数学)#不定積分・定積分#数学(高校生)#数Ⅲ#茨城大学

指導講師:

ますただ

問題文全文(内容文):

$\displaystyle \lim_{ x \to 2 } \displaystyle \frac{\sqrt{ 2+x }-\sqrt{ 6-x }}{x^2-4}$

出典:2023年茨城大学

この動画を見る

$\displaystyle \lim_{ x \to 2 } \displaystyle \frac{\sqrt{ 2+x }-\sqrt{ 6-x }}{x^2-4}$

出典:2023年茨城大学

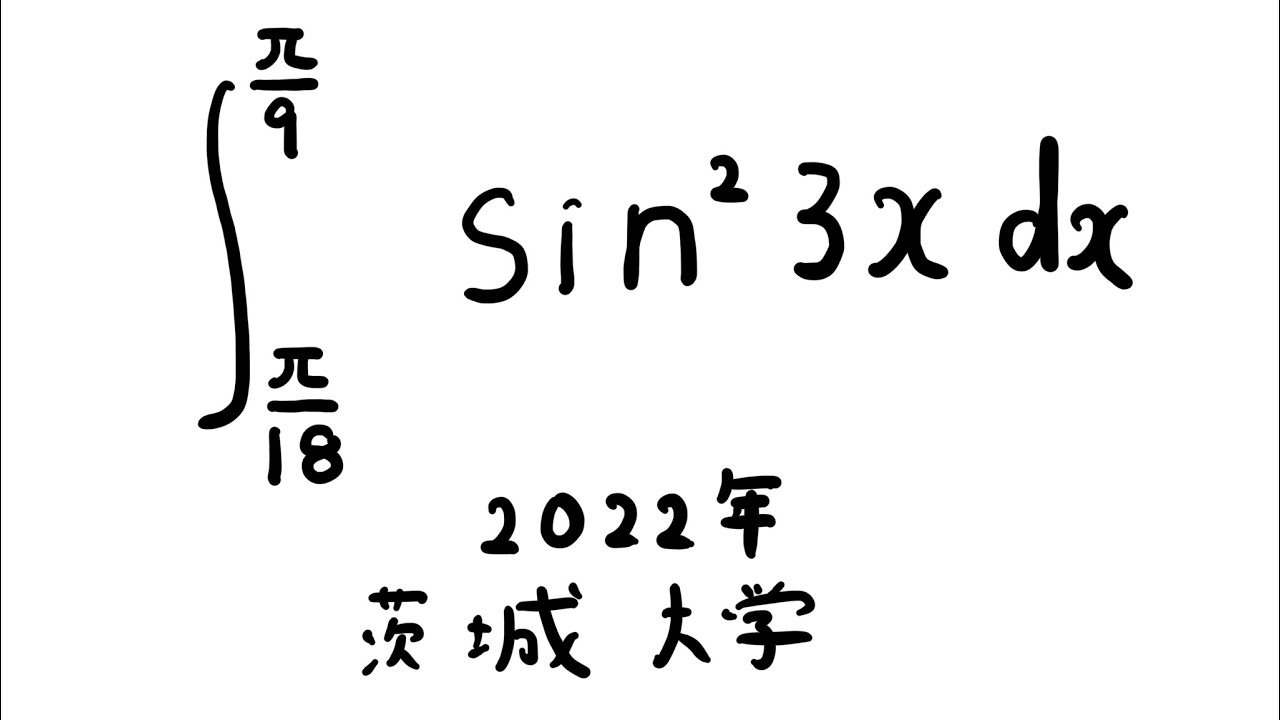

#茨城大学(2022) #定積分 #Shorts

単元:

#数Ⅱ#大学入試過去問(数学)#微分法と積分法#積分とその応用#定積分#学校別大学入試過去問解説(数学)#不定積分・定積分#数学(高校生)#数Ⅲ#茨城大学

指導講師:

ますただ

問題文全文(内容文):

$\displaystyle \int_{\frac{\pi}{18}}^{\frac{\pi}{9}} \sin^23x\ dx$

出典:2022年茨城大学

この動画を見る

$\displaystyle \int_{\frac{\pi}{18}}^{\frac{\pi}{9}} \sin^23x\ dx$

出典:2022年茨城大学

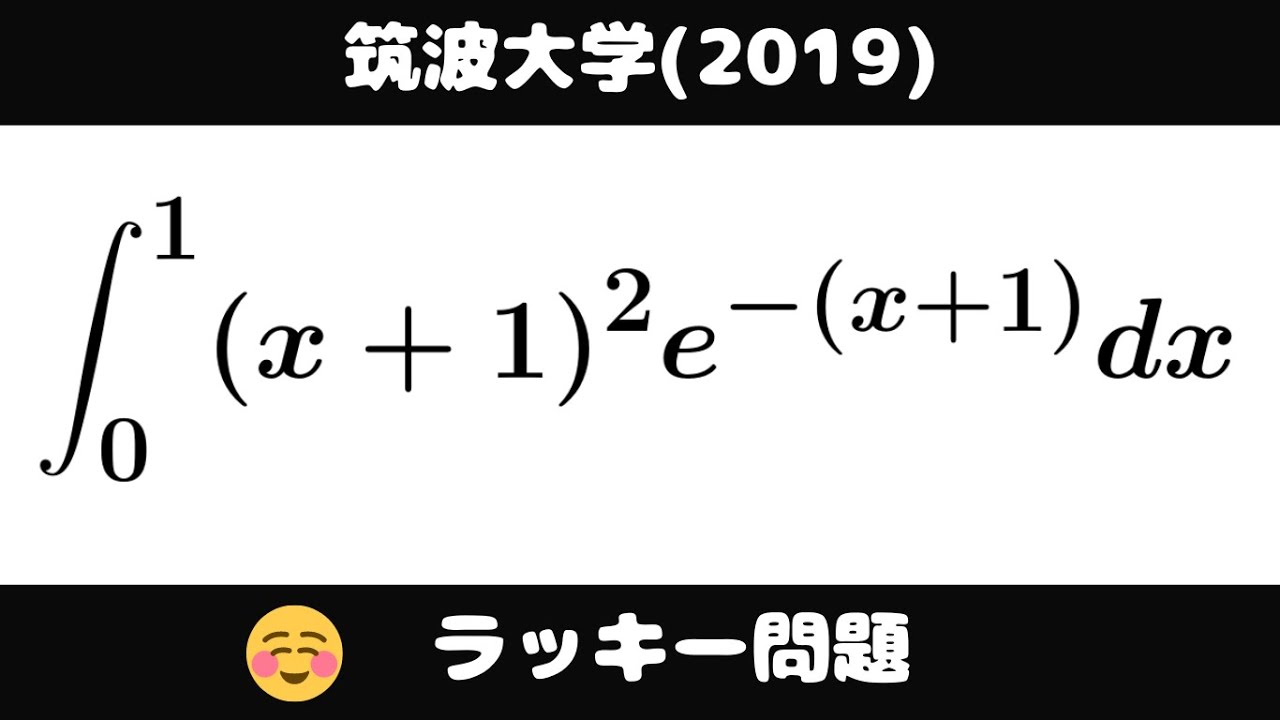

大学入試問題#823「置換するかどうか」 #筑波大学(2019) #定積分

単元:

#数Ⅱ#大学入試過去問(数学)#微分法と積分法#積分とその応用#定積分#学校別大学入試過去問解説(数学)#不定積分・定積分#数学(高校生)#筑波大学#数Ⅲ

指導講師:

ますただ

問題文全文(内容文):

$\displaystyle \int_{0}^{1} (x+1)^2e-(x+1) dx$

出典:2019年筑波大学

この動画を見る

$\displaystyle \int_{0}^{1} (x+1)^2e-(x+1) dx$

出典:2019年筑波大学

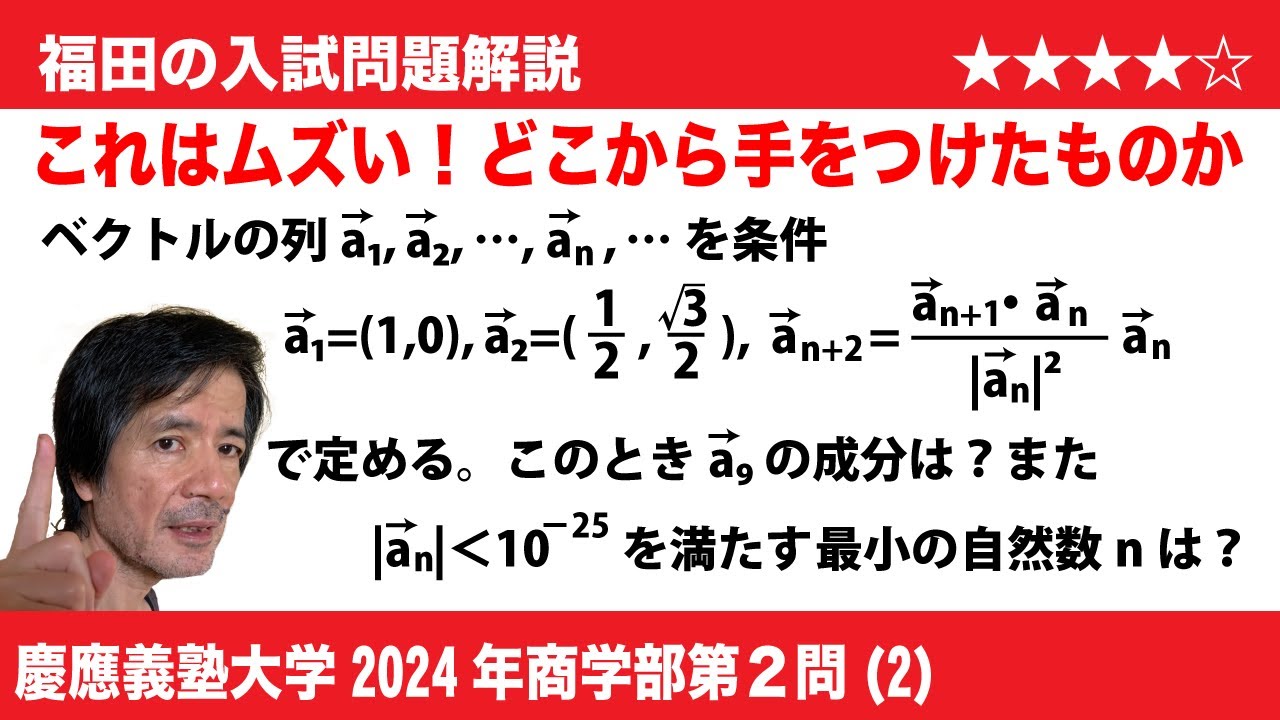

福田の数学〜慶應義塾大学2024年商学部第2問(2)〜ベクトルの列とその絶対値の評価

単元:

#数Ⅱ#大学入試過去問(数学)#平面上のベクトル#指数関数と対数関数#対数関数#数列#平面上のベクトルと内積#漸化式#学校別大学入試過去問解説(数学)#慶應義塾大学#数学(高校生)#数B#数C

指導講師:

福田次郎

問題文全文(内容文):

$\Large\boxed{2}$ (2)ベクトルの列 $\overrightarrow{a_1}$, $\overrightarrow{a_2}$, ..., $\overrightarrow{a_n}$, ...を条件

$\overrightarrow{a_1}$=(1,0), $\overrightarrow{a_2}$=$\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt 3}{2}\right)$, $\overrightarrow{a_{n+2}}$=$\displaystyle\frac{\overrightarrow{a_{n+1}}・\overrightarrow{a_n}}{|\overrightarrow{a_n}|^2}\overrightarrow{a_n}$

で定める。このとき$\overrightarrow{a_9}$=$\left(\frac{\boxed{イ}}{\boxed{ウエオ}}, \boxed{カ}\right)$である。また、$|\overrightarrow{a_n}|$<$10^{-25}$を満たす最小の自然数$n$は$\boxed{キク}$である。ただし、必要であれば、$\log_{10}2$=0.301を近似として用いてよい。

この動画を見る

$\Large\boxed{2}$ (2)ベクトルの列 $\overrightarrow{a_1}$, $\overrightarrow{a_2}$, ..., $\overrightarrow{a_n}$, ...を条件

$\overrightarrow{a_1}$=(1,0), $\overrightarrow{a_2}$=$\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt 3}{2}\right)$, $\overrightarrow{a_{n+2}}$=$\displaystyle\frac{\overrightarrow{a_{n+1}}・\overrightarrow{a_n}}{|\overrightarrow{a_n}|^2}\overrightarrow{a_n}$

で定める。このとき$\overrightarrow{a_9}$=$\left(\frac{\boxed{イ}}{\boxed{ウエオ}}, \boxed{カ}\right)$である。また、$|\overrightarrow{a_n}|$<$10^{-25}$を満たす最小の自然数$n$は$\boxed{キク}$である。ただし、必要であれば、$\log_{10}2$=0.301を近似として用いてよい。

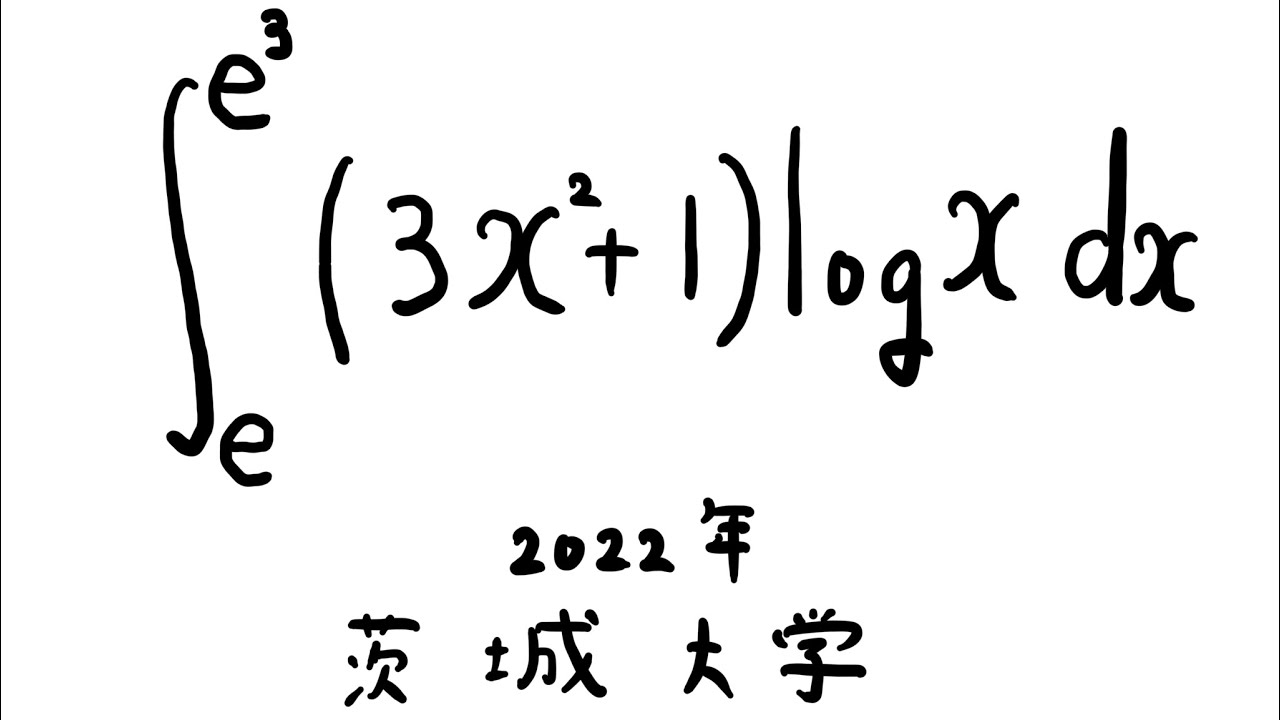

#茨城大学(2022) #定積分 #Shorts

単元:

#数Ⅱ#大学入試過去問(数学)#微分法と積分法#積分とその応用#定積分#学校別大学入試過去問解説(数学)#不定積分・定積分#数学(高校生)#数Ⅲ#茨城大学

指導講師:

ますただ

問題文全文(内容文):

$\displaystyle \int_{e}^{e^3} (3x^2+1)log\ x\ dx$

出典:2022年茨城大学

この動画を見る

$\displaystyle \int_{e}^{e^3} (3x^2+1)log\ x\ dx$

出典:2022年茨城大学

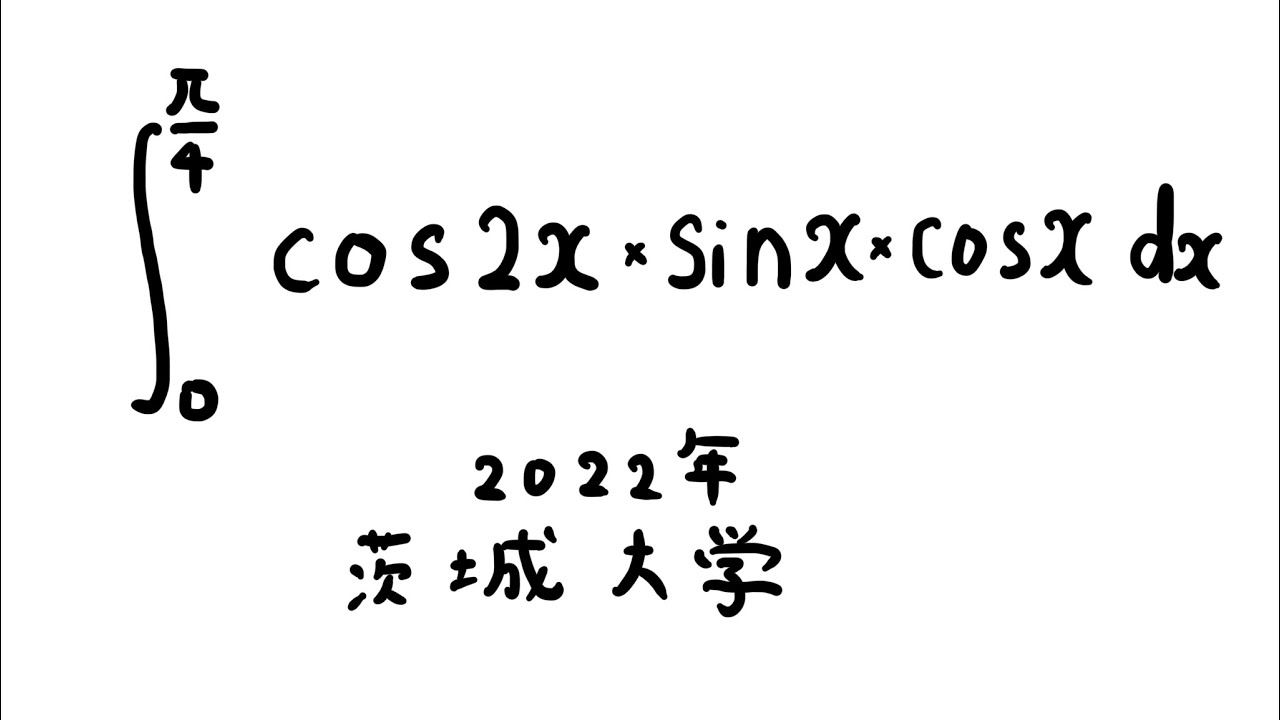

#茨城大学(2022) #定積分 #Shorts

単元:

#数Ⅱ#大学入試過去問(数学)#微分法と積分法#積分とその応用#定積分#学校別大学入試過去問解説(数学)#不定積分・定積分#数学(高校生)#数Ⅲ#茨城大学

指導講師:

ますただ

問題文全文(内容文):

$\displaystyle \int_{0}^{\frac{\pi}{4}} \cos2x\times\sin\ x\ cos\ x\ dx$

出典:2022年茨城大学

この動画を見る

$\displaystyle \int_{0}^{\frac{\pi}{4}} \cos2x\times\sin\ x\ cos\ x\ dx$

出典:2022年茨城大学

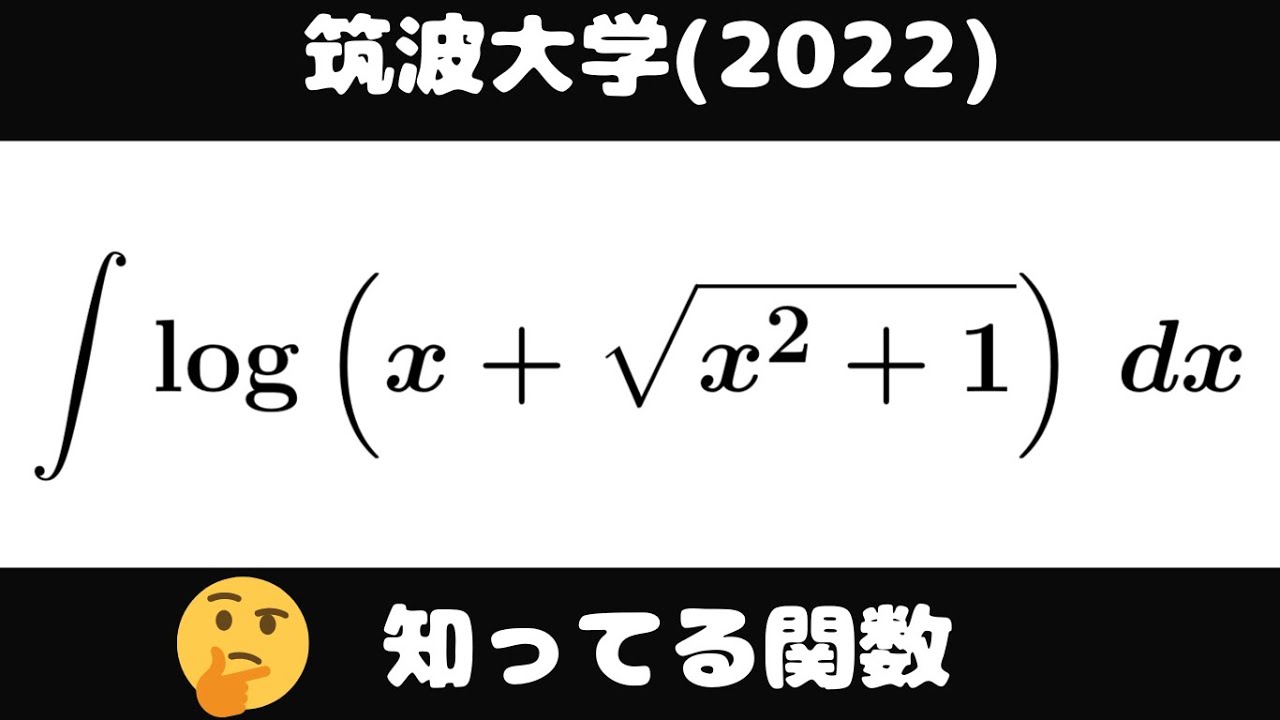

大学入試問題#822「これ、積分で出題されるんやー」 #筑波大学(2022) #定積分

単元:

#数Ⅱ#大学入試過去問(数学)#微分法と積分法#積分とその応用#定積分#学校別大学入試過去問解説(数学)#不定積分・定積分#数学(高校生)#筑波大学#数Ⅲ

指導講師:

ますただ

問題文全文(内容文):

$\displaystyle \int log(x+\sqrt{ x^2+1 }) dx$

出典:2022年筑波大学

この動画を見る

$\displaystyle \int log(x+\sqrt{ x^2+1 }) dx$

出典:2022年筑波大学

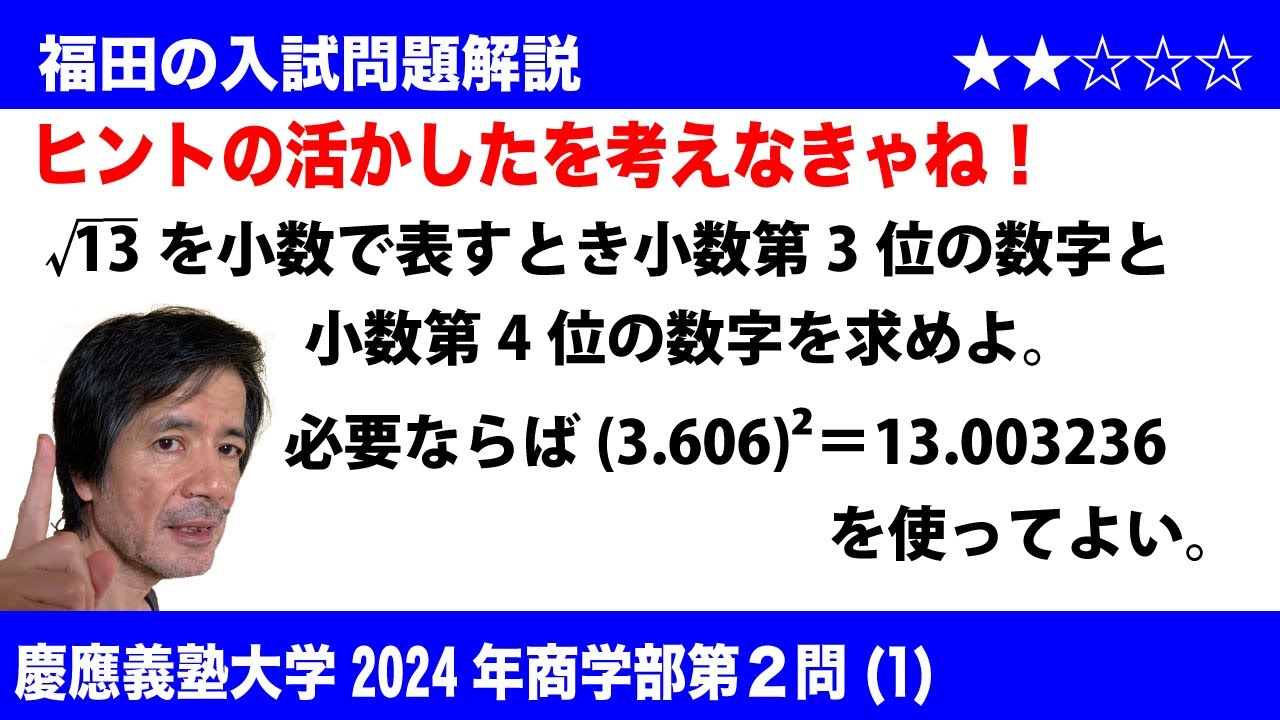

福田の数学〜慶應義塾大学2024年商学部第2問(1)〜無理数の小数第3位の数字と第4位の数字

単元:

#数Ⅰ#大学入試過去問(数学)#数と式#実数と平方根(循環小数・有理数・無理数・絶対値・平方根計算・2重根号)#学校別大学入試過去問解説(数学)#慶應義塾大学#数学(高校生)

指導講師:

福田次郎

問題文全文(内容文):

$\Large\boxed{2}$

(1)$\sqrt{13}$を10進法の小数で表したとき小数第3位の数字は$\boxed{\ \ ア\ \ }$、小数第4位の数字は$\boxed{\ \ イ\ \ }$である。ただし、必要であれば$(3.606)^2$=$13.003236$ であることを用いてよい。

この動画を見る

$\Large\boxed{2}$

(1)$\sqrt{13}$を10進法の小数で表したとき小数第3位の数字は$\boxed{\ \ ア\ \ }$、小数第4位の数字は$\boxed{\ \ イ\ \ }$である。ただし、必要であれば$(3.606)^2$=$13.003236$ であることを用いてよい。

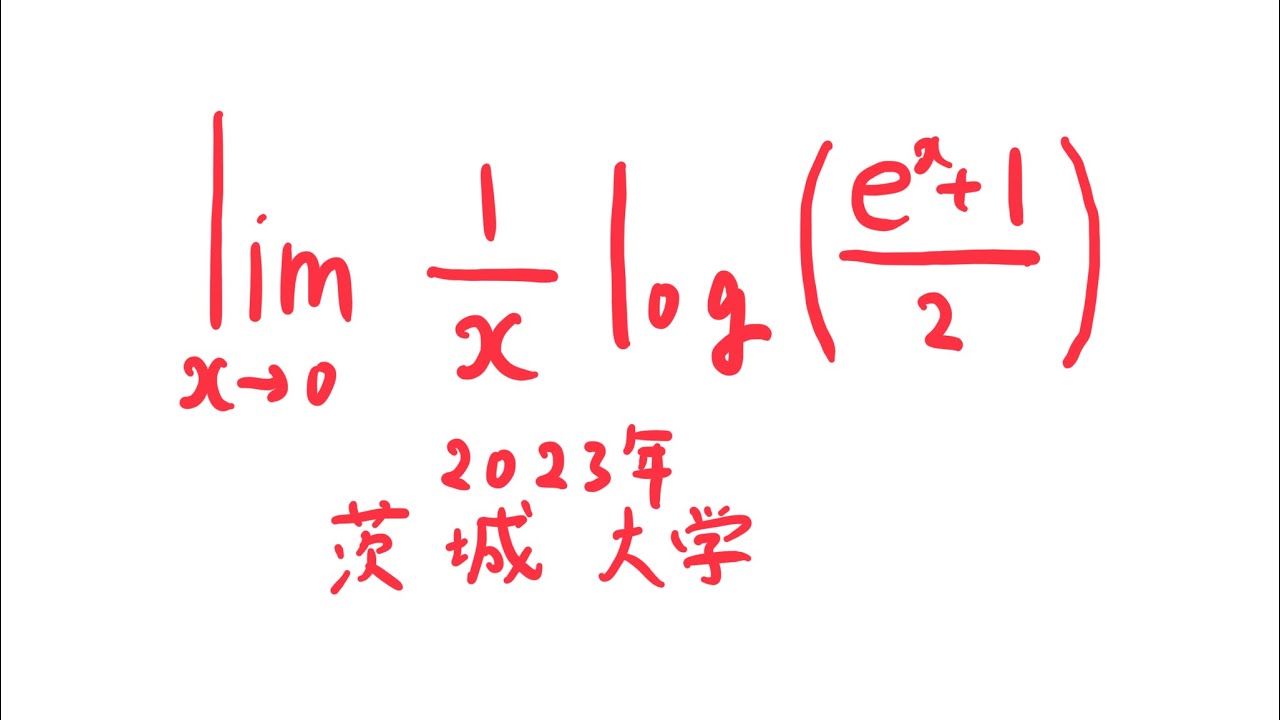

#茨城大学(2023) #極限 #Shorts

単元:

#大学入試過去問(数学)#関数と極限#関数の極限#学校別大学入試過去問解説(数学)#数学(高校生)#数Ⅲ#茨城大学

指導講師:

ますただ

問題文全文(内容文):

$\displaystyle \lim_{ x \to 0 } \displaystyle \frac{1}{x}log(\displaystyle \frac{e^x+1}{2})$

出典:2023年茨城大学

この動画を見る

$\displaystyle \lim_{ x \to 0 } \displaystyle \frac{1}{x}log(\displaystyle \frac{e^x+1}{2})$

出典:2023年茨城大学

#茨城大学(2023) #定積分 #Shorts

単元:

#数Ⅱ#大学入試過去問(数学)#微分法と積分法#積分とその応用#定積分#学校別大学入試過去問解説(数学)#不定積分・定積分#数学(高校生)#数Ⅲ#茨城大学

指導講師:

ますただ

問題文全文(内容文):

$\displaystyle \int_{0}^{3} \displaystyle \frac{x+2}{\sqrt{ x+1 }} dx$

出典:2023年茨城大学

この動画を見る

$\displaystyle \int_{0}^{3} \displaystyle \frac{x+2}{\sqrt{ x+1 }} dx$

出典:2023年茨城大学

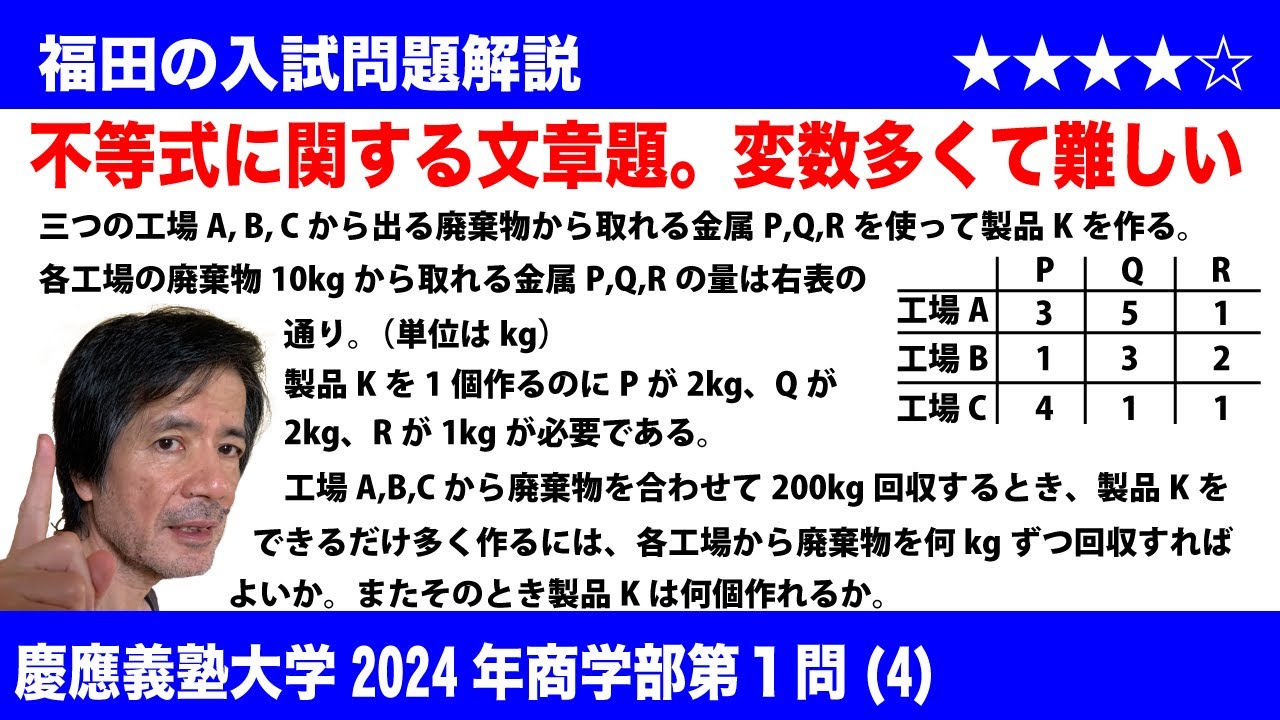

福田の数学〜慶應義塾大学2024年商学部第1問(4)〜不等式に関する文章題

単元:

#数Ⅰ#大学入試過去問(数学)#数と式#一次不等式(不等式・絶対値のある方程式・不等式)#学校別大学入試過去問解説(数学)#慶應義塾大学#数学(高校生)

指導講師:

福田次郎

問題文全文(内容文):

$\Large\boxed{1}$

(4)ある業者は、三つの工場A, B, Cから廃棄物を回収し、その中に含まれる三つの金属P, Q, Rを取り出して新たな製品Kを作る。各工場の廃棄物から取り出されるP, Q, Rの量は以下の通りである。

・工場Aの廃棄物10 kgからPが3 kg、Qが5 kg、Rが1 kg取り出される。

・工場Bの廃棄物10 kgからPが1 kg、Qが3 kg、Rが2 kg取り出される。

・工場Cの廃棄物10 kgからPが4 kg、Qが1 kg、Rが1 kg取り出される。

また、Pが2 kgと、Qが2 kgと、Rが1 kgで製品Kが1個作られる。工場A, B, Cから合わせて200 kgの廃棄物が回収できるとき、製品Kをできるだけ多く作るには、工場Aから$\boxed{\ \ ウ\ \ }$ kg、工場Bから$\boxed{\ \ エ\ \ }$ kg、工場Cから$\boxed{\ \ オ\ \ }$ kgの廃棄物を回収すればよく、そのとき製品Kは$\boxed{\ \ カ\ \ }$個作ることができる。

この動画を見る

$\Large\boxed{1}$

(4)ある業者は、三つの工場A, B, Cから廃棄物を回収し、その中に含まれる三つの金属P, Q, Rを取り出して新たな製品Kを作る。各工場の廃棄物から取り出されるP, Q, Rの量は以下の通りである。

・工場Aの廃棄物10 kgからPが3 kg、Qが5 kg、Rが1 kg取り出される。

・工場Bの廃棄物10 kgからPが1 kg、Qが3 kg、Rが2 kg取り出される。

・工場Cの廃棄物10 kgからPが4 kg、Qが1 kg、Rが1 kg取り出される。

また、Pが2 kgと、Qが2 kgと、Rが1 kgで製品Kが1個作られる。工場A, B, Cから合わせて200 kgの廃棄物が回収できるとき、製品Kをできるだけ多く作るには、工場Aから$\boxed{\ \ ウ\ \ }$ kg、工場Bから$\boxed{\ \ エ\ \ }$ kg、工場Cから$\boxed{\ \ オ\ \ }$ kgの廃棄物を回収すればよく、そのとき製品Kは$\boxed{\ \ カ\ \ }$個作ることができる。

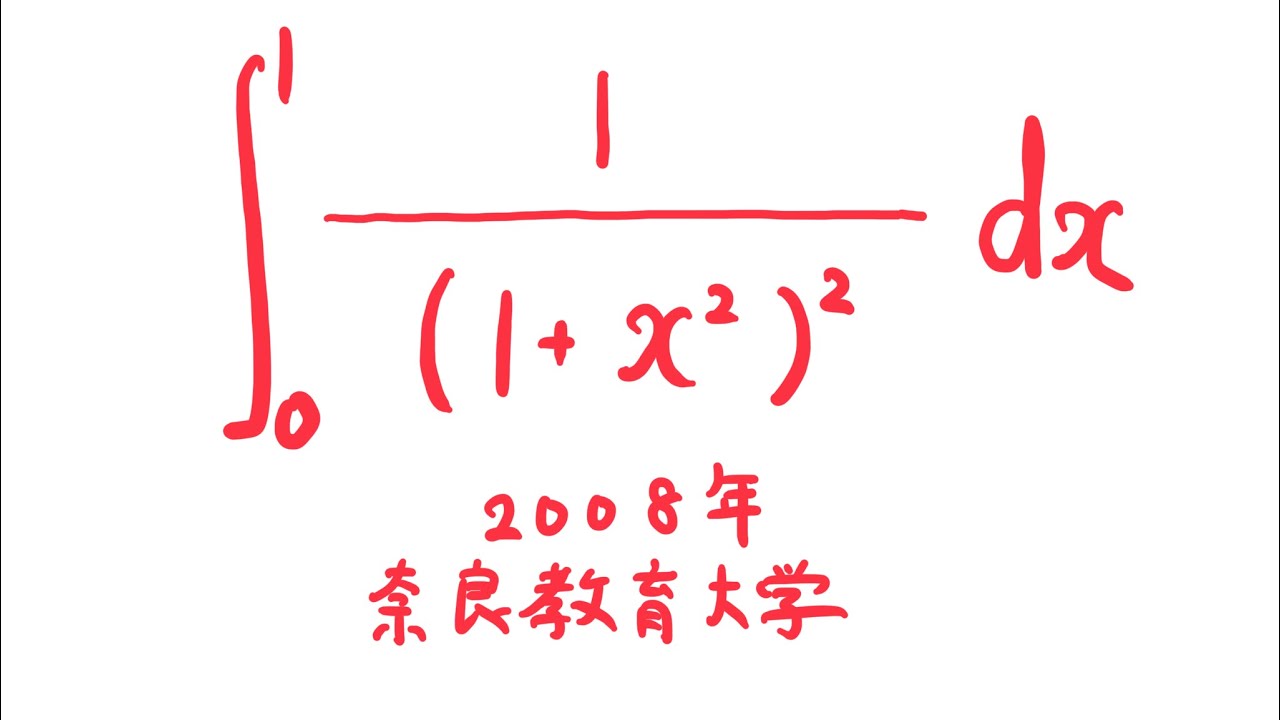

#奈良教育大学(2008) #定積分 #Shorts

単元:

#数Ⅱ#大学入試過去問(数学)#微分法と積分法#積分とその応用#定積分#学校別大学入試過去問解説(数学)#不定積分・定積分#数学(高校生)#奈良教育大学#数Ⅲ

指導講師:

ますただ

問題文全文(内容文):

$\displaystyle \int_{0}^{1} \displaystyle \frac{1}{(1+x^2)^2} dx$

出典:2008年奈良教育大学

この動画を見る

$\displaystyle \int_{0}^{1} \displaystyle \frac{1}{(1+x^2)^2} dx$

出典:2008年奈良教育大学

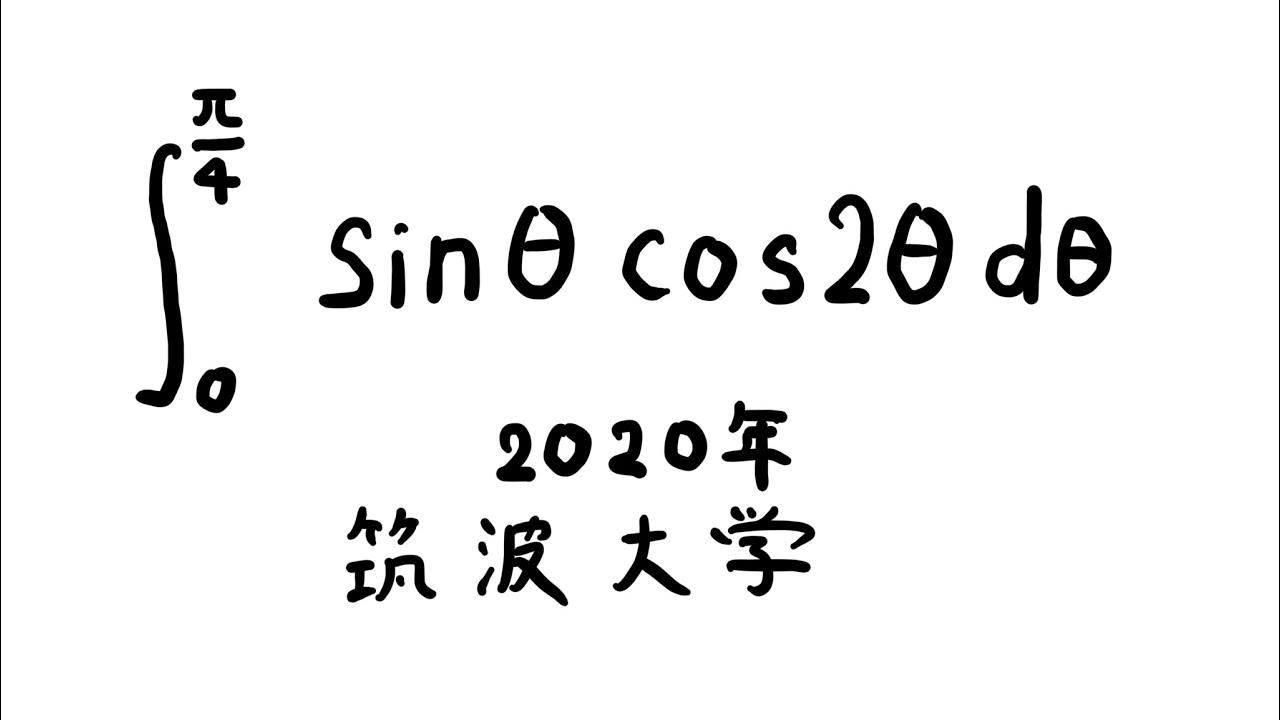

#筑波大学(2020) #定積分 #Shorts

単元:

#数Ⅱ#大学入試過去問(数学)#微分法と積分法#積分とその応用#定積分#学校別大学入試過去問解説(数学)#不定積分・定積分#数学(高校生)#筑波大学#数Ⅲ

指導講師:

ますただ

問題文全文(内容文):

$\displaystyle \int_{0}^{\frac{\pi}{4}} \sin\theta\ \cos2\theta\ d\theta$

出典:2020年筑波大学

この動画を見る

$\displaystyle \int_{0}^{\frac{\pi}{4}} \sin\theta\ \cos2\theta\ d\theta$

出典:2020年筑波大学

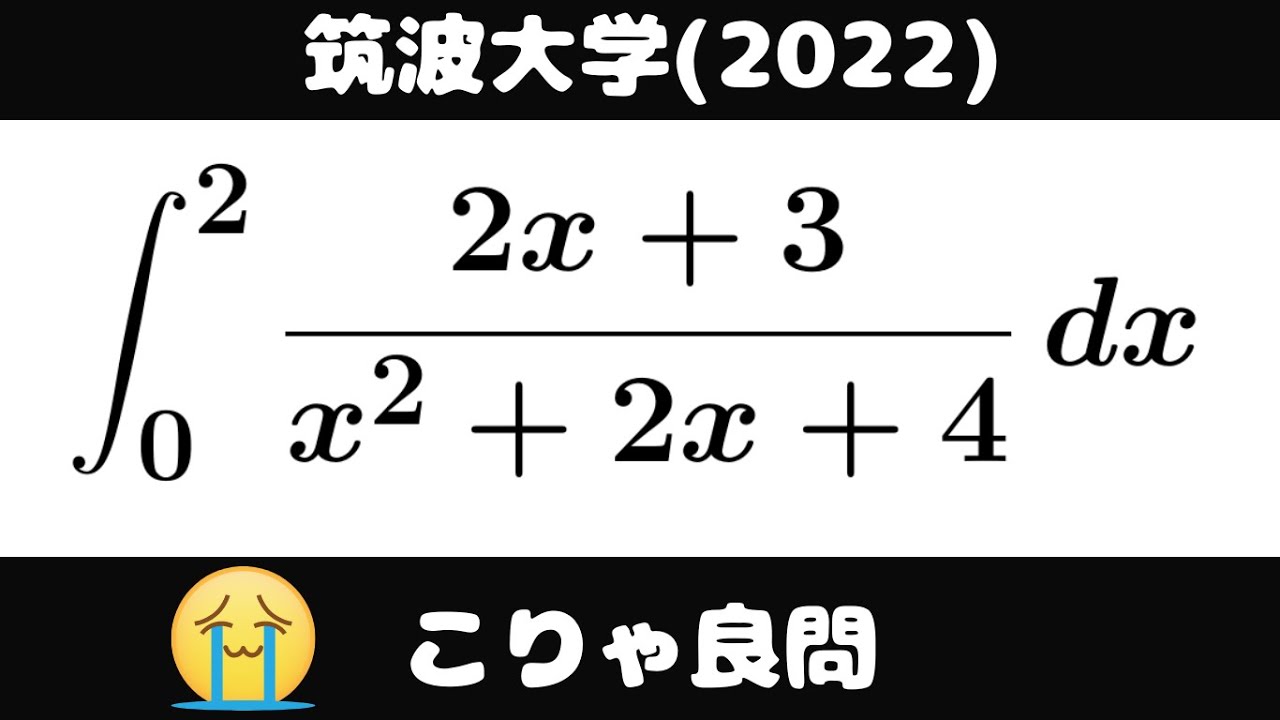

大学入試問題#821「王道問題」 #筑波大学(2022) #定積分

単元:

#数Ⅱ#大学入試過去問(数学)#微分法と積分法#積分とその応用#定積分#学校別大学入試過去問解説(数学)#不定積分・定積分#数学(高校生)#筑波大学#数Ⅲ

指導講師:

ますただ

問題文全文(内容文):

$\displaystyle \int_{0}^{2} \displaystyle \frac{2x+3}{x^2+2x+4} dx$

出典:2022年筑波大学

この動画を見る

$\displaystyle \int_{0}^{2} \displaystyle \frac{2x+3}{x^2+2x+4} dx$

出典:2022年筑波大学

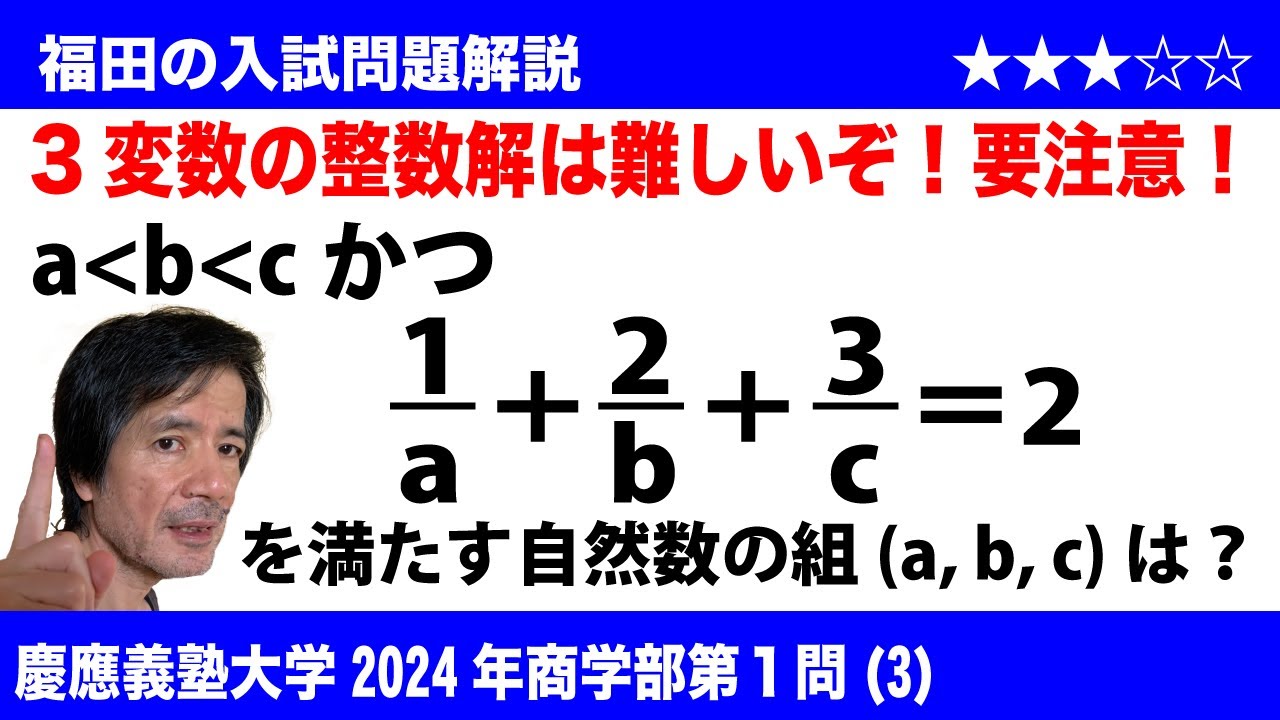

福田の数学〜慶應義塾大学2024年商学部第1問(3)〜不定方程式の自然数解

単元:

#数A#大学入試過去問(数学)#整数の性質#ユークリッド互除法と不定方程式・N進法#学校別大学入試過去問解説(数学)#慶應義塾大学#数学(高校生)

指導講師:

福田次郎

問題文全文(内容文):

$\Large\boxed{1}$

(3)$a$<$b$<$c$かつ $\displaystyle\frac{1}{a}$+$\displaystyle\frac{2}{b}$+$\displaystyle\frac{3}{c}$=$2$ を満たす自然数の組($a$, $b$, $c$)をすべて求めよ。

この動画を見る

$\Large\boxed{1}$

(3)$a$<$b$<$c$かつ $\displaystyle\frac{1}{a}$+$\displaystyle\frac{2}{b}$+$\displaystyle\frac{3}{c}$=$2$ を満たす自然数の組($a$, $b$, $c$)をすべて求めよ。

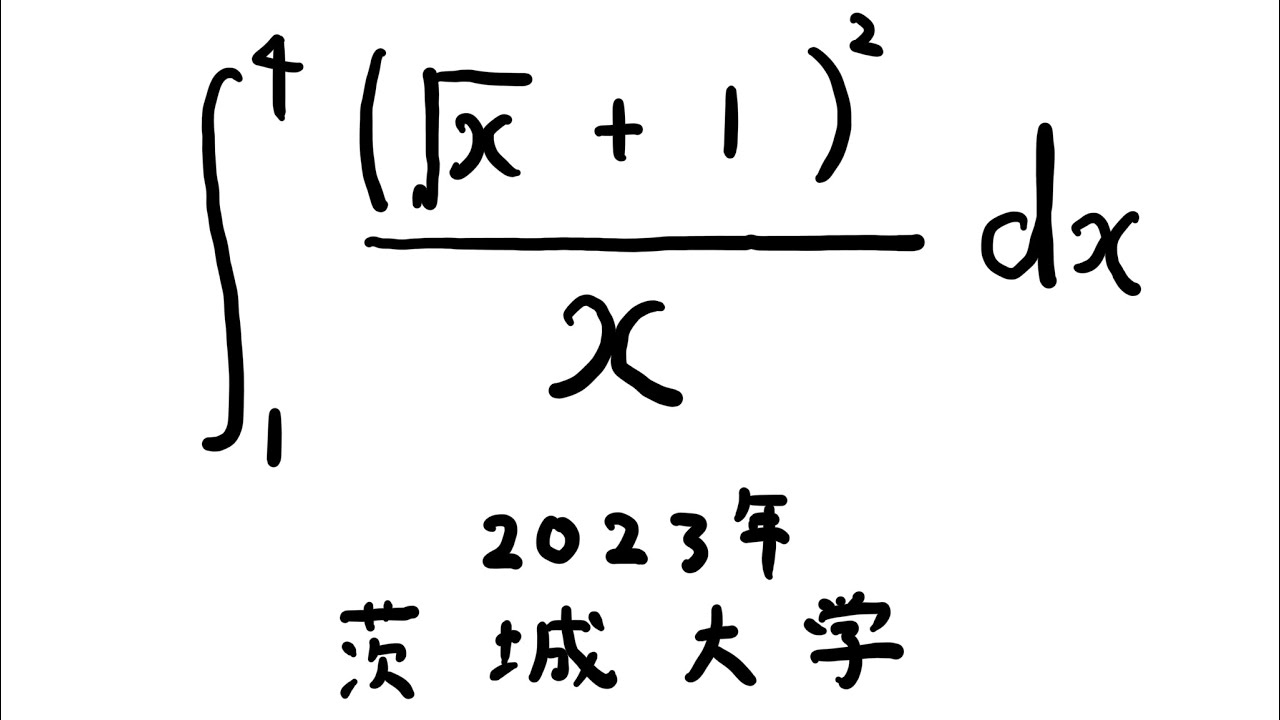

#茨城大学(2023) #定積分 #Shorts

単元:

#数Ⅱ#大学入試過去問(数学)#微分法と積分法#積分とその応用#定積分#学校別大学入試過去問解説(数学)#不定積分・定積分#数学(高校生)#数Ⅲ#茨城大学

指導講師:

ますただ

問題文全文(内容文):

$\displaystyle \int_{1}^{4} \displaystyle \frac{(\sqrt{ x }+1)^2}{x} dx$

出典:2023年茨城大学

この動画を見る

$\displaystyle \int_{1}^{4} \displaystyle \frac{(\sqrt{ x }+1)^2}{x} dx$

出典:2023年茨城大学

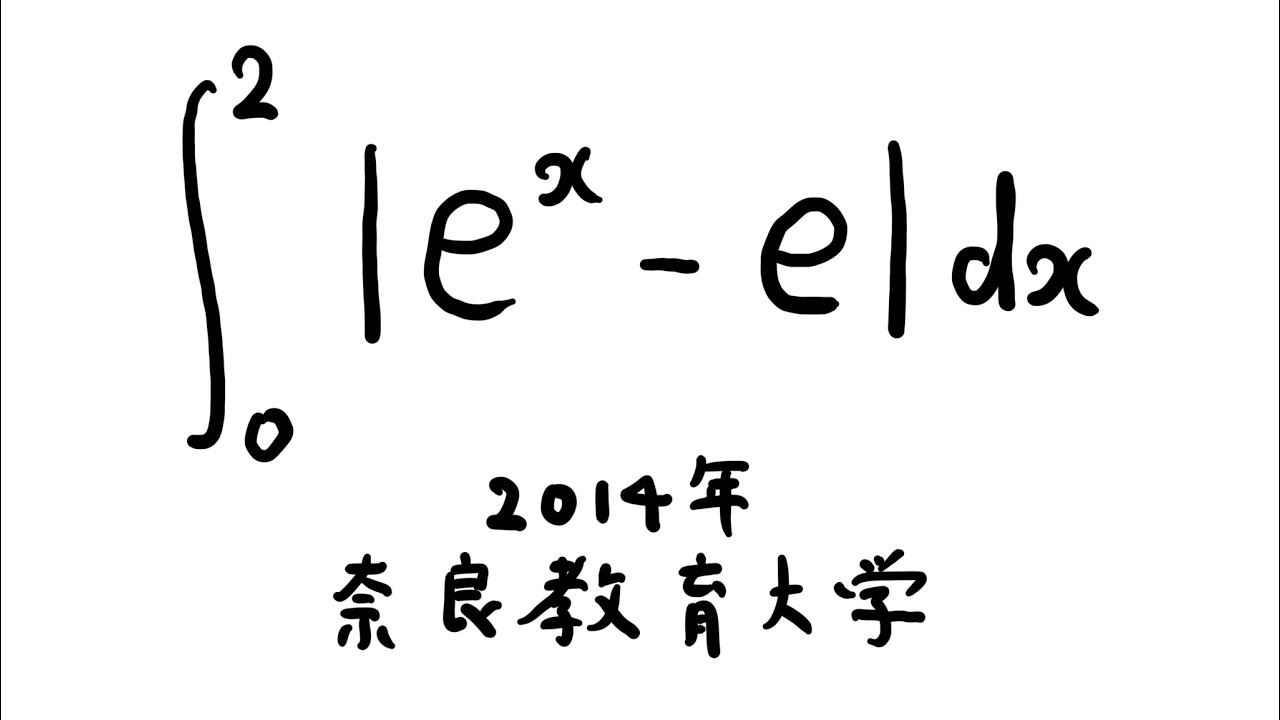

#奈良教育大学(2014) #定積分 #Shorts

単元:

#数Ⅱ#大学入試過去問(数学)#微分法と積分法#積分とその応用#定積分#学校別大学入試過去問解説(数学)#不定積分・定積分#数学(高校生)#奈良教育大学#数Ⅲ

指導講師:

ますただ

問題文全文(内容文):

$\displaystyle \int_{0}^{2} |e^x-e| dx$

出典:2014年奈良教育大学

この動画を見る

$\displaystyle \int_{0}^{2} |e^x-e| dx$

出典:2014年奈良教育大学

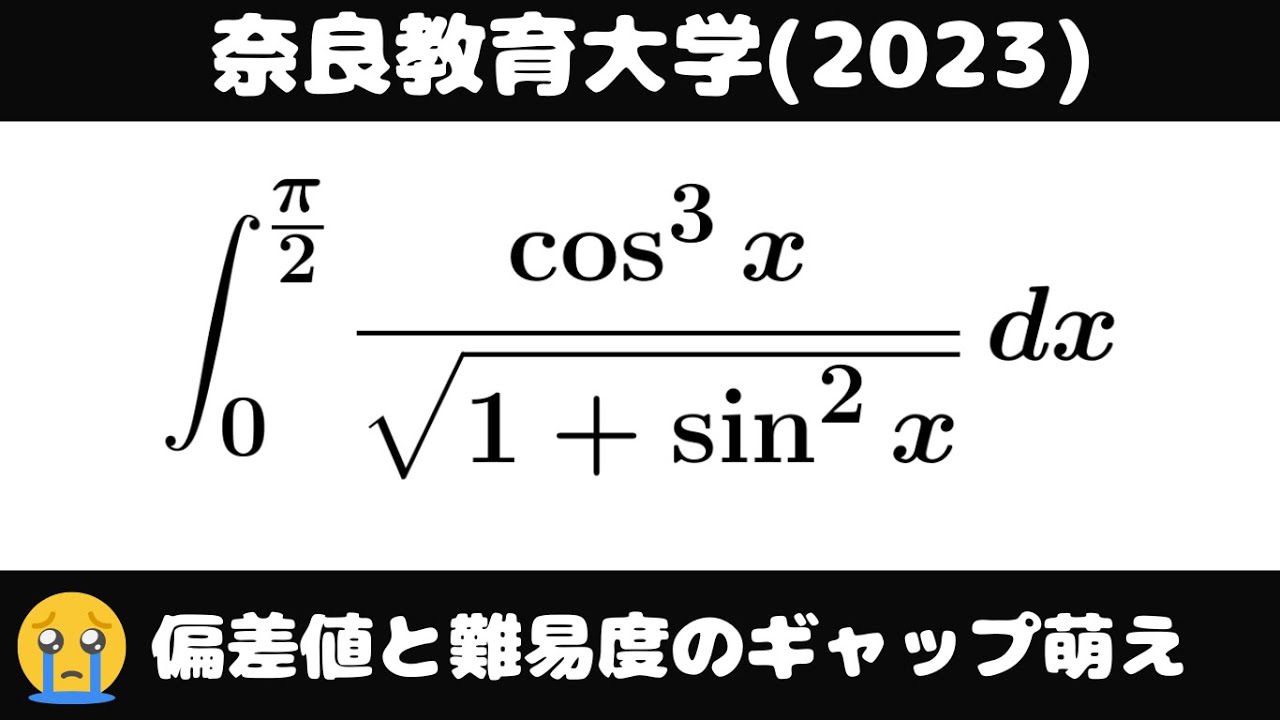

大学入試問題#820「初手は見えるが、次の手は?」 #奈良教育大学(2023) #定積分

単元:

#数Ⅱ#大学入試過去問(数学)#微分法と積分法#積分とその応用#定積分#学校別大学入試過去問解説(数学)#不定積分・定積分#数学(高校生)#奈良教育大学#数Ⅲ

指導講師:

ますただ

問題文全文(内容文):

$\displaystyle \int_{0}^{\frac{\pi}{2}} \displaystyle \frac{\cos^3\ x}{\sqrt{ 1+\sin^2 }} dx$

出典:2023年奈良教育大学 入試問題

この動画を見る

$\displaystyle \int_{0}^{\frac{\pi}{2}} \displaystyle \frac{\cos^3\ x}{\sqrt{ 1+\sin^2 }} dx$

出典:2023年奈良教育大学 入試問題

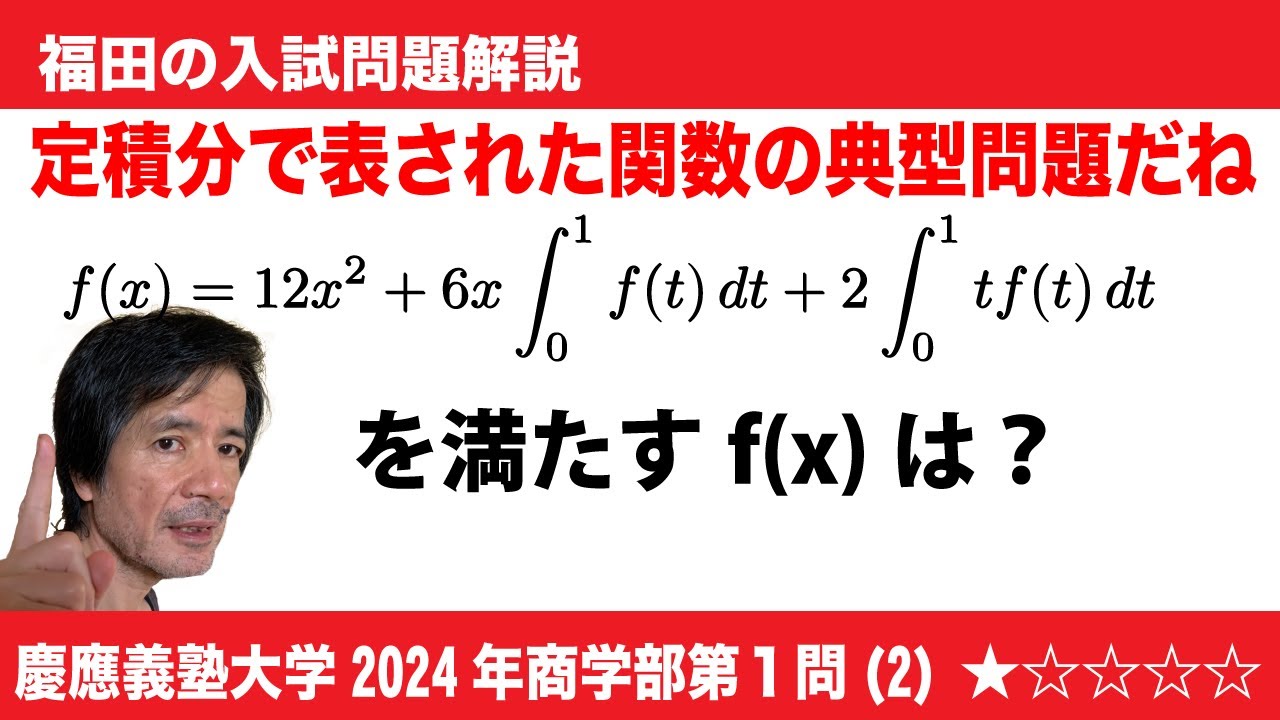

福田の数学〜慶應義塾大学2024年商学部第1問(2)〜定積分で表された関数

単元:

#数Ⅱ#大学入試過去問(数学)#微分法と積分法#学校別大学入試過去問解説(数学)#不定積分・定積分#慶應義塾大学#数学(高校生)

指導講師:

福田次郎

問題文全文(内容文):

$\Large\boxed{1}$

(2)等式 $f(x)$=$12x^2$+$\displaystyle 6x\int_0^1f(t)dt$+$\displaystyle 2\int_0^1tf(t)dt$ を満たす関数$f(x)$を求めよ。

この動画を見る

$\Large\boxed{1}$

(2)等式 $f(x)$=$12x^2$+$\displaystyle 6x\int_0^1f(t)dt$+$\displaystyle 2\int_0^1tf(t)dt$ を満たす関数$f(x)$を求めよ。